Евгения Оксенюк - Деятельность Российского Общества Красного Креста в начале XX века (1903-1914)

- Название:Деятельность Российского Общества Красного Креста в начале XX века (1903-1914)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ПСТГУ»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0896-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгения Оксенюк - Деятельность Российского Общества Красного Креста в начале XX века (1903-1914) краткое содержание

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся проблемами истории России начала XX века.

Деятельность Российского Общества Красного Креста в начале XX века (1903-1914) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К началу XX в. устройство и развитие лечебных учреждений Красного Креста стало отдельным направлением деятельности Общества. Изначально, когда идея организованной помощи больным и раненым воинам только зарождалась, немногочисленные сестры милосердия обучались азам медицинского ухода в городских больницах. Впоследствии, при расширении деятельности Общества, когда появилась возможность формировать и содержать при общинах лечебные заведения, Российский Красный Крест стал активно открывать больницы не только для подготовки сестер, но и для оказания больным амбулаторной и стационарной помощи – бесплатно или за определенную плату, иногда достаточно высшую. Деятельность лечебных заведений Красного Креста регулировалась посредством циркуляров Главного управления и позже утвержденных покровительницей общества императрицей Марией Федоровной «Основных положений устройства и деятельности лечебных заведений Российского Общества Красного Креста, открываемых учреждениями этого Общества». Согласно циркуляру Главного управления от 4 мая 1901 г., эти правила не являлись обязательными к исполнению в уже существовавших к моменту подписания Положений лечебных заведениях и должны были лишь служить «основанием при разрешении открытия новых лечебных заведений, а также для существующих, но не имеющих утвержденных уставов, и ни в коем случае не изменяли бы утвержденных уставов общин и других лечебных заведений» [99] Сборник главнейших, касающихся деятельности Российского Общества Красного Креста законоположений и главнейших действующих циркуляров Главного управления названного общества. СПб., 1912. С. 98.

. Однако Положения прекрасно иллюстрируют процесс разрастания структуры Общества за 35 лет, в частности, они позволяли общине сестер милосердия открыть больницу только в том случае, если она располагала специально отведенными на это средствами, чтобы содержание больницы не обеспечивалось за счет запаса, отложенного на случай войны. Средства должны были быть рассчитаны таким образом, чтобы хватило не только на обустройство лечебного учреждения, но и на ведение других дел. Если лечебное заведение открывалось не при общине сестер милосердия, а такое могло быть, если частное лицо жертвовало средства на конкретные дела, то вместе с организацией больницы нужно было подготовить для нее и санитарный персонал Красного Креста [100] См.: Там же. С. 99.

. Главной целью открытия больниц при общине по-прежнему оставалась подготовка сестер в военное время для ухода за больными и ранеными воинами. По этой причине лечебные заведения Красного Креста не могли быть профилирующими, поскольку сестра милосердия должна была обладать всеми доступными навыками ухода за различными больными [101] См.: Сборник главнейших, касающихся деятельности Российского Общества Красного Креста законоположений… С. 99.

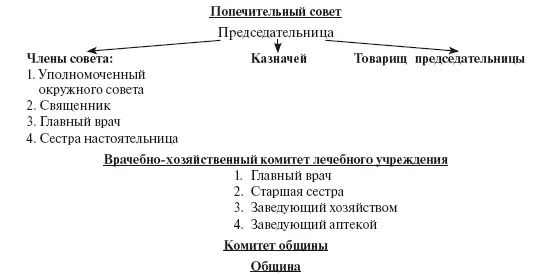

. Как и в остальных учреждениях РОКК, лечебным заведением должен был управлять выборный врачебно-хозяйственный комитет. А специализированное управление, касавшееся организации лечебного процесса и требовавшее определенной квалификации, находилось в ведении главного врача. Во врачебно-хозяйственный комитет, помимо председателя местного комитета Общины Красного Креста, входили: главный врач, старшая сестра и член комитета, отвечавший за хозяйственную часть. В ведении врачебно-хозяйственного комитета находились правила приема больных: условия платного и бесплатного лечения, правила внутреннего распорядка и определение обязанностей санитарного персонала больницы [102] См.: Там же. С. 100–101.

. Если позволяли средства, положения устройства лечебных заведений Красного Креста давали право «устраивать аптеки, склады и запасы врачебных и санитарных предметов» [103] Там же.

, в таком случае управляющий аптекой входил во врачебно-хозяйственный комитет.

Схематически сложная организационная структура управления общины выглядела так (см. схему 2):

Схема 2

Так выстраивалась управленческая вертикаль структуры РОКК, которой было свойственно строгое внутреннее соподчинение, как и в любом бюрократическом аппарате. При этом сохранялся некий элемент самостоятельности отделов, на которой и была основана общественная благотворительная деятельность, что выражалось в выборе руководства членами Общества на каждом уровне. Руководством РОКК большое значение придавалось общим собраниям, на которых присутствовали не только члены Главного управления, но и делегаты от окружных, местных управлений, комитетов и общин Красного Креста. Более того, не Главному управлению, а именно общим собраниям «принадлежит руководящая и контролирующая роль», в то время как «зависимость от Главного управления сводится лишь к общему направлению деятельности местных органов по наблюдению за выполнением основных требований устава Общества, за правильным расходованием сумм, за точной и своевременной отчетностью» [104] Отчет РОКК за 1905 г. Общий обзор деятельности общества. СПб., 1906. Ч. 1. Отд. А. С. 10.

. Общие собрания занимались утверждением смет, новых видов деятельности Общества, решали вопросы о расширении кредитов [105] См.: Там же.

. Именно на общем собрании представители окружных и местных управлений или комитетов имели возможность вынести на обсуждение свои предложения по нововведениям. Общие собрания могли быть годовыми и проводиться в конце каждого года или дополнительными и тогда созываться в начале года, если появлялись замечания к ежегодным отчетам, присылаемым с мест, а также чрезвычайными, созываемыми в особых обстоятельствах, с началом войны или другой крупномасштабной катастрофы, требовавших активизации усилий всех членов Красного Креста [106] См.: Устав РОКК. § 96.

. Общее собрание считалось состоявшимся, а его решения легитимными, если на нем присутствовало не менее 30 человек, не менее пяти из которых являлись членами Главного управления, однако и в этом случае решение должно было быть поддержано не менее чем 2/ 3голосов присутствовавших на общем собрании [107] См.: Там же. § 100.

. Как показала практика, реальная власть в управлении Красным Крестом все же принадлежала Главному управлению, поскольку, несмотря на его формально подчиненное положение по отношению к общему собранию членов Красного Креста, чрезвычайные ситуации случались нечасто и «руководящая роль» собрания сводилась лишь к ежегодной проверке финансовых и других отчетов.

Помимо вышесказанного, были и другие нюансы, которые отдаляли идеально четкую и прозрачную структуру Российского Общества Красного Креста от буквы устава. В начале XX в. в РОКК стекались огромные финансовые средства, что позволяло ему расширить границы своей деятельности, но четкая на бумаге структура власти Красного Креста в столице переставала справляться с задачей управления, поскольку изначально не была рассчитана на подобные масштабы. Речь идет о различных видах деятельности, хотя и предусмотренных уставом, и досконально не регламентированных. Под непосредственным руководством Главного управления в конце XI X – начале XX в. стали появляться различные подотделы и комиссии, отвечавшие за новые отрасли работы. Главное управление не стало усложнять ситуацию и вводить новые изменения в устав, а продолжило регулировать работы указанных комиссий с помощью циркуляров и положений. Одним из основных нововведений стало создание лечебной комиссии. Согласно «Правилам об отправке на лечебные станции и оказании пособий больным и раненым, имеющим право на покровительство РОКК», утвержденным в декабре 1908 г., «на лечебную комиссию при Главном управлении Российского Общества Красного Креста возлагается рассмотрение ходатайств о предоставлении лечения на средства Красного Креста» [108] Сборник главнейших, касающихся деятельности Российского Общества Красного Креста законоположений… С. 206.

. Речь шла не о лечении в больницах и госпиталях Общества, что всегда было одним из основных направлений работы РОКК, а о направлении на лечебные воды и в курортные зоны нуждавшихся в этом офицеров и солдат, бывших не в состоянии оплатить такую поездку. История возникновения комиссии связана с именем графини Е. Н. Адлерберг, представившей в 1882 г. в Главное управление проект, согласно которому Красный Крест должен был иметь на лечебных водах и курортах свое учреждение для реабилитации больных и раненых солдат и офицеров. На тот момент финансовые средства РОКК не позволили проект осуществить. Но когда об этом стало широко известно, в Главное управление начали поступать предложения как от частных лиц, так и от организаций, предоставлявших Красному Кресту бесплатные места на бальнеологических и морских курортах [109] См.: Отчет о двадцатипятилетней деятельности лечебной комиссии Российского Общества Красного Креста. СПб., 1908. С. 6.

. Для рассмотрения поступавших в большом количестве прошений от военных чинов на бесплатное лечение на водах и курортах и была создана лечебная комиссия при Главном управлении РОКК – в нее вошло пять человек, избиравшихся из членов управления на два года [110] См.: Сборник главнейших, касающихся деятельности Российского Общества Красного Креста законоположений… С. 206.

. В 1883 г. были выработаны первые правила, определявшие, в каких случаях Красный Крест должен удовлетворять прошения о бесплатном лечении в курортных зонах и на санитарных станциях [111] См.: Отчет о двадцатипятилетней деятельности… С. 7.

.

Интервал:

Закладка: