Наталия Гречук - Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников

- Название:Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05533-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Гречук - Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников краткое содержание

Интересны и короткие рассказы, сопровождающие эти архивные снимки. Материал для них автор разыскивала в петербургских газетах и журналах вековой давности и в еще более старинных книгах и документах. А факты и детали старалась выбирать такие, которые мало, а то и совсем не были известны любителям и знатокам истории города на Неве.

Книгу можно читать в любом порядке: хоть с начала, хоть с середины, а то и вовсе с конца книги. Это как с калейдоскопом: в одну ли сторону повернешь, в другую, а сложится цельная картинка.

Автором большинства снимков в этой книге является знаменитый фотолетописец петербургской жизни на рубеже XIX–XX веков Карл Карлович Булла. Есть там также работы его сыновей Александра и Виктора, которые в свое время и передали архив отца городу.

Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

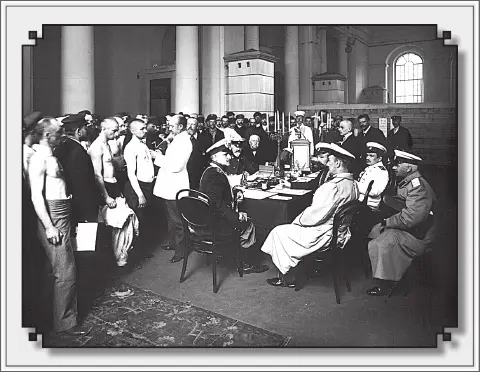

Но все равно, мало кому удавалось совсем освободиться от службы в армии. (А ежели кто решался избежать призыва без уважительной на то причины, того ждала военная тюрьма, а то и каторжные работы.) Ведь если не зачисляли молодого человека в постоянные войска, так включали в число «ратников» – в государственное ополчение, своего рода запас на случай необходимости пополнить солдатские ряды, особенно в военное время.

Наш снимок как раз такую ситуацию и иллюстрирует: 1904 год, началась война с Японией, в Петербурге работает мобилизационная комиссия.

«…Телом и кровью, на поле и в крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление… От команды и знамя, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следовать…» – давали клятву солдаты, принимая присягу в те времена. Отцы-командиры говорили им, что текст этой присяги придумал еще сам Петр I. И упирали, конечно, больше на те слова в ней, которые говорят про верность государю императору, «истинному и природному».

Но вот слова из старинного текста – вечные: за знаменем, пока жив, следовать. В том и нынешние солдаты клятву дают.

Сколько воды утекло…

Морской конек над рекою

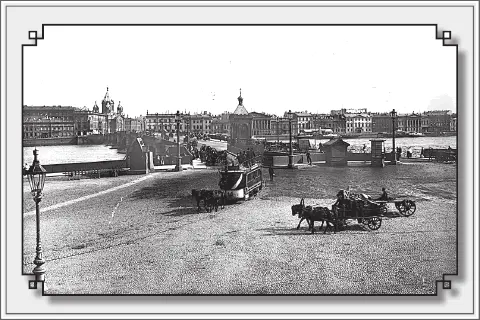

Представьте, что вы вместе с фотографом смотрите со стороны Васильевского острова на Английскую набережную. Соединяет тут два берега всем хорошо знакомый мост…

6 ноября 1842 года Николай I утвердил «Положение о сооружении в С.-Петербурге постоянного чрез реку Неву моста». Созданному для этой цели Строительному комитету, в который кроме специалистов вошли также городской голова с уездным предводителем дворянства, на работы было отпущено ровно четыре года: мост требовалось открыть к осени 1846-го.

Задача, однако, оказалась весьма трудна.

Берега Невы, которую современник Пушкина Николай Греч назвал «красой города и виной его существования», конечно, соединялись мостами. Но все они были временные, наплавные, деревянные. Теперь же предпринималась попытка впервые построить мост постоянный, из камня и металла. Такого опыта в старой столице наработано еще не было, поэтому строительство растянулось на восемь лет – мост открыли в 21 ноября 1850 года.

По случаю сего события «Северная пчела» поместила стихотворение, в котором создание нового невского моста связывалось с двумя именами – царя и графа Клейнмихеля, главноуправляющего путями сообщения. Восторженный пиит по фамилии Зотов забыл назвать истинного автора – Станислава Валериановича Кербедза, которому, надо заметить, было всего лишь тридцать два года, когда утвердили этот его проект. Зато в других столичных газетах о его творении писали как о «дивном памятнике строительного искусства», сравнивали его по значительности с Николаевской железной дорогой, строившейся в те же годы. Оценил труд молодого инженера и царь, облобызав при открытии моста и пожаловав чин генерал-майора…

Вместе с новым мостом наш город обрел Конногвардейский бульвар и Благовещенскую площадь, образованные на месте Адмиралтейского канала и части Крюкова; их сооружением ведал тот же самый Строительный комитет.

Имя свое новая площадь получила по церкви лейб-гвардии Конного полка. Благовещенским поначалу назвали и открывшийся мост. (Пока он строился, все в столице именовали его просто: «Постоянный».) В феврале 1855 года Александр II распорядился переименовать его в Николаевский в память о том, что его августейший отец «оказал благодеяние жителям столицы». К тому времени на мосту уже возвели часовню святителя Николая, она видна на снимке…

Еще раз сменил мост название, как известно, по случаю первой годовщины революции, в 1918 году: тогда он стал называться мостом Лейтенанта Шмидта. Памятник Петру Шмидту планировали установить на месте часовни, когда ее сносили весной 1930 года…

Впрочем, идея украсить этот невский мост если не памятником, то хотя бы скульптурами родилась еще в момент его возведения. Об этом поведали «Санкт-Петербургские ведомости» в одном из июньских номеров 1898 года устами известного ваятеля Марка Антокольского.

Оказывается, еще Николай I заказал скульптору Николаю Пименову «сочинить» шесть аллегорических групп для Благовещенского моста. Пименов после четырехлетнего труда заказ выполнил. Однако царь начал торговаться насчет цены. Пименов снижал ее несколько раз – со 130 000 рублей до 37 000 в конце концов; за него вступилась Академия художеств, но предложения реализовать проект так и не поступило…

И вот спустя полвека после неудачи Пименова его ученик Антокольский решил возродить план украшения моста скульптурами. И материал, как он писал, уже имелся: конные статуи, выполненные им по заказу для предполагаемого Александровского – будущего Литейного – моста через Неву. Из этих четырех статуй, изображавших князей Владимира и Ярослава Мудрого, царей Ивана III и Петра I, лучшими были, по мнению самого автора, Ярослав и Иван: они хорошо бы встали при въезде на мост с Благовещенской площади.

Но отказали и Антокольскому. А может, это и к лучшему, при всем уважении к обоим мастерам…

…А теперь еще раз посмотрите на фотографию. Мост на ней, разумеется, Николаевский, но не сегодняшний. У «нашего» и автор другой, Григорий Передерий – это по его проекту в 1937–1938 годах состоялась реконструкция самого старого невского моста. (А недавно мы и сами стали свидетелями его переустройства.)

Кстати, проекты его переустройства появились еще в начале прошлого века. В 1906 году, например, свой план предложил строитель Большеохтинского моста Григорий Кривошеин.

У Кривошеина молодой Передерий работал когда-то помощником. В своем проекте реконструкции моста Лейтенанта Шмидта он реализовал идею наставника, сделав разводную часть посредине (прежде она была у правого берега)… Та переделка вообще была капитальной. Кербедз не узнал бы свое детище. От его времен нам осталась только прелестная чугунная решетка с морскими коньками.

Победителя не судят

В 1868 году ледоход крепко повредил наплавной Дворцовый мост.

Широкая Нева в ту пору имела только один постоянный мост, Николаевский, и у столичных обывателей каждую весну и осень возникали проблемы с переправой. Поэтому катастрофа с Дворцовым мостом наконец-то подвела городские власти к мысли соорудить через Неву еще хотя бы один постоянный мост. Вопрос был только в одном – взамен какого наплавного, Троицкого или Литейного?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: