Наталия Гречук - Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников

- Название:Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05533-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Гречук - Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников краткое содержание

Интересны и короткие рассказы, сопровождающие эти архивные снимки. Материал для них автор разыскивала в петербургских газетах и журналах вековой давности и в еще более старинных книгах и документах. А факты и детали старалась выбирать такие, которые мало, а то и совсем не были известны любителям и знатокам истории города на Неве.

Книгу можно читать в любом порядке: хоть с начала, хоть с середины, а то и вовсе с конца книги. Это как с калейдоскопом: в одну ли сторону повернешь, в другую, а сложится цельная картинка.

Автором большинства снимков в этой книге является знаменитый фотолетописец петербургской жизни на рубеже XIX–XX веков Карл Карлович Булла. Есть там также работы его сыновей Александра и Виктора, которые в свое время и передали архив отца городу.

Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

При этом среди просителей не было единогласия по поводу места, где лучше установить постоянный мост. Люди университетские и некоторые обыватели выступали, к примеру, за переправу от Мытнинской набережной к Стрелке, с тем, чтобы дальше сообщение шло бы тоже по постоянному, вместо имевшегося плашкоутного, Дворцовому мосту.

А некий А. Плишен в своей «Записке» предлагал провести мост от Петропавловской крепости к Мошкову переулку, что по его мнению, полезно было бы даже на случай войны и смут – для быстрой эвакуации в крепость ценностей Эрмитажа, дворцов и банков, «а может быть, и для сбора семейств тех, против кого восстанет народ».

На обсуждение всех прошений и заявлений времени у городских властей было достаточно, поскольку все равно денег на строительство моста в столичном бюджете не имелось.

Надежда оставалась на правительство. Ведь Николаевский мост строился целиком же за счет казны! И при постройке Александровского, или Литейного, расходы поделили почти по-братски: 2 650 000 рублей дал город, а 2 000 000 – государство. Постоянный Троицкий мост, рассуждали думцы и управцы, тоже будет служить не только городским интересам, но и государственным…

«В виду скудости денежных средств города», как записано в протоколах Городской думы, последовали и предложения от заинтересованных лиц, готовых взять расходы на себя.

В феврале 1880 года представили свою идею два предпринимателя Висковатов и Старк, которые «без всякой помощи со стороны города» обязывались построить даже не один, а два моста с берегов Петербургской стороны «на средства иностранных капиталистов». Но с одним условием: «экспроприации» (слово-то какое употребили!) прилегающих земельных участков в свою пользу. Предложение это было, можно сказать, с негодованием отвергнуто.

А петербургский мещанин М.И. Наумов, занятием которого являлось устройство парового паромного перевоза на Неве, написал городскому голове, что в сооружении нового моста вообще нет надобности, так как он готов обеспечить переправу в этом месте своими паромами…

Серьезнее подошли к делу специалисты. Инженер Струве подал сразу два готовых проекта – один со сметой в 6 200 000 рублей, другой в 5 600 000. Примерно в такую же сумму определило строительство Троицкого моста по своему проекту «Французское строительное общество в Батиньоле». Фирма «Батиньоль» в результате и получила контракт на строительство.

Мост заложили в 1897 году и по договору он должен быть готов в 1901-м, но и в 1902-м работы были еще в разгаре.

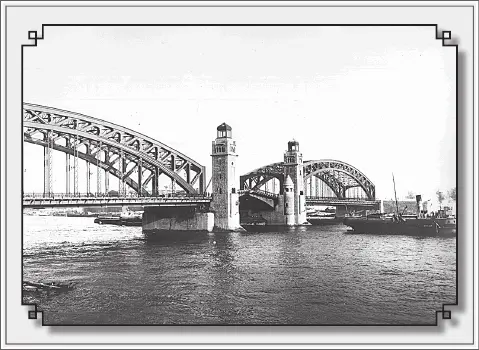

Снимок, вероятно, и сделан осенью 1902 года. Доживает свой век один Троицкий мост – понтонный. Достраивается ему на смену другой – металлический…

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло – его открытие удачно приурочили как подарок к торжествам 200-летия Петербурга…

Сколько воды утекло…

Не узнать его невозможно. Вот только кое-какие детали на снимке кажутся непривычными: старинный пароходик, идущий в невские верховья, «неполный», на сегодняшний взгляд, пейзаж за мостом… Но ведь делалась фотография, когда Охтинский мост – мост императора Петра Великого – только-только открылся.

Сколько воды в Неве утекло с той поры, когда охтинцы впервые заговорили о мосте, который связал бы их с городом!

…Мост между Калашниковской набережной и Малой Охтой «был назначен» еще Николаем I при утверждении им 13 марта 1829 года плана Петербурга. Но от планов к делам дорога всегда была длинной.

В августе 1863 года «Северная пчела» сообщает о том, что купец Понамарев, почетный гражданин Михайлов, ротмистр Эльман и титулярный советник Черняков учредили компанию для постройки моста через Неву на Большую Охту. Высочайше утвержденный устав компании вошел в Полное собрание законов Российской империи. Однако уже в сентябре 1868 года в том же Полном собрании законов мы находим упоминание «о несостоявшемся Обществе Охтинского через реку Большую Неву моста». И в следующем году учреждается с той же целью новая акционерная компания, которой тоже суждено вскоре умереть.

А годы идут. Охтинские обыватели по-прежнему вынуждены довольствоваться летом переправой на яликах или пароходом, зимой – на санях или пешком по льду… Впрочем, Охта в те времена даже не окраина, а «загород». Что ее заботы столице! Но растущий Петербург неминуемо должен был вобрать в себя и заречную Охту. Вопрос о ее присоединении встал в конце XIX века. Условием было названо только наличие удобной транспортной связи.

«Новое время» в одном из февральских номеров за 1897 год сообщает, что Городская дума собирается утвердить проект плашкоутного (наплавного) моста на Охту, и «ожидается спор» – на Большую или Малую. Неизвестно, кто победил в этом споре, может быть, и Военное министерство, «грузы которого с Большой Охты на полигон пойдут по кратчайшей дороге», только и на этот раз дело не двинулось… Наконец, 1 сентября 1901 года объявили международный конкурс на проект постоянного Охтинского моста.

К назначенному сроку поступило тринадцать проектов. Комиссия судей-экспертов решила, что премии не достоин никто. Впрочем, три проекта предложила Городской думе купить «как материал для дальнейшей разработки». Кстати сказать, один из этих купленных городом проектов Охтинского моста принадлежал французскому инженеру, названному только по фамилии – Эйфель. Не был ли то создатель знаменитой парижской башни? Энциклопедии, старые и новые, представляют Александра Гюстава Эйфеля прежде всего как строителя мостов и виадуков… Впрочем, комиссия рассмотрела и приобрела еще один проект, поступивший вне конкурса. Над ним работали двое – профессор Николаевской инженерной академии, военный инженер Г.Г. Кривошеин и военный инженер В.П. Апышков. Им и предложили доработать свою идею для практического воплощения…

Но и дальше события развивались небыстро.

Закладка моста состоялась лишь в 1909 году. Для этого выбрали 26 июня, день когда праздновалось 200-летие Полтавской битвы. Потому мост и получил имя Петра Великого.

Торжество же открытия, довольно скромное по тем временам, без царя, произошло 26 октября 1911 года.

Отныне Охта, Большая и Малая, могла называться хоть и окраиной, но – городской.

…Известно, что Охтинский мост, вид его, нравится не всем. Он действительно мало похож на классически красивые, нарядные невские мосты. Его критиковали – даже еще непостроенный! За «загромождение горизонта колоссальной железной сеткой». За ассиметрично устроенные, по одну сторону, башни-маяки – в «Новом времени» их сочли проявлением декадентства…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: