Наталия Гречук - Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников

- Название:Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05533-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Гречук - Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников краткое содержание

Интересны и короткие рассказы, сопровождающие эти архивные снимки. Материал для них автор разыскивала в петербургских газетах и журналах вековой давности и в еще более старинных книгах и документах. А факты и детали старалась выбирать такие, которые мало, а то и совсем не были известны любителям и знатокам истории города на Неве.

Книгу можно читать в любом порядке: хоть с начала, хоть с середины, а то и вовсе с конца книги. Это как с калейдоскопом: в одну ли сторону повернешь, в другую, а сложится цельная картинка.

Автором большинства снимков в этой книге является знаменитый фотолетописец петербургской жизни на рубеже XIX–XX веков Карл Карлович Булла. Есть там также работы его сыновей Александра и Виктора, которые в свое время и передали архив отца городу.

Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Можно было бы, конечно, упрекнуть за «не тот» стиль не так уж известного Апышкова, которому принадлежит разработка архитектурно-художественной части проекта. Но вот имя авторитетное – Л.Н. Бенуа. Именно ему, как писал журнал «Зодчий» в 1909 году, принадлежало «главное руководство по архитектурной части». Значит, увидел и понял знаменитый зодчий своеобразную красоту нового моста на Неве!

Однако главным достоинством Охтинского моста оказалась его функциональность. Девиз проекта – «Свобода судоходства» – оказался точен: разводная часть моста пришлась на самое глубокое место реки.

От Дворцового к Дворцовому

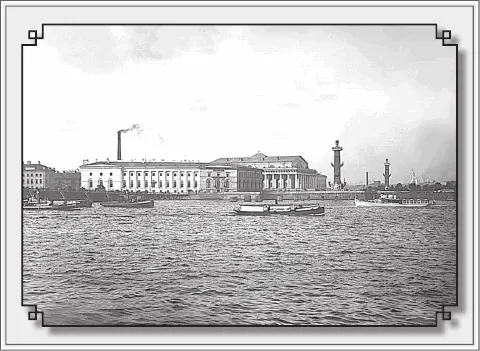

Очень знакомая картина открывается нам на снимке, но что-то в ней не так… Чего-то глазу не достает.

Не хватает привычного каждому горожанину Дворцового моста. Хотя переправа через широкую Неву видна. Тоже называвшаяся Дворцовым мостом, она была предшественницей того металлического, что достался в наследство нам с вами.

В истории ее существования есть любопытные страницы.

Начнем с того, что этот деревянный наплавной Дворцовый мост появился сначала на другом месте Невы и под другим именем: его соорудили в 1733 году ниже по течению и назвали Исаакиевским. К Стрелке же переехал он в середине XIX века, в связи с открытием первого постоянного металлического невского моста – Николаевского.

Устроен был Исаакиевский-Дворцовый мост на барках-плашкоутах, при надобности разводился, на время ледохода и ледостава вовсе убирался к берегам. Одно слово – временный, хоть и на многие десятилетия!

Да и став уже Дворцовым, мост снова, по меньшей мере дважды, менял местоположение. Один раз это случилось в 1896 году. Тогда как раз начали устраивать сад около Зимнего дворца, который по первоначальному проекту должен непосредственно примыкать к Адмиралтейству. Кроме того, писали столичные газеты, обитателей Зимнего беспокоил шум большого движения по мосту…

Обсуждались два варианта. Вернуть мост опять к Сенатской площади или лишь чуть передвинуть вниз по течению… Чтобы не ставить его «под бок» к Николаевскому, остановились на втором.

Летом и осенью шла подготовительная работа на набережных, а 26 октября 1896 года «Новое время» сообщило: «Сегодня приступлено к перестановке Дворцового моста на новое его место, против здания Адмиралтейства». Работы растянулись до Рождества, в Управу посыпались жалобы от горожан, лишившихся удобной переправы…

Все хлопоты по передвижению, впрочем, оказались пустыми: сад у Зимнего дворца занял меньше места, чем предполагалось.

Потом, разумеется, вопрос о переносе встал при начавшемся в 1912 году строительстве постоянного Дворцового моста. Вот на этот раз наплавной мост все-таки передвинули к Сенатской площади, хотя было и предложение переместить его вообще к 26-й линии Васильевского острова.

В дальнейшем собирались поставить старую переправу на службу жителям Охты. Но тут уж ничего не вышло, потому что 11 июля 1916 года деревянный Дворцовый мост сгорел дотла – от искры из трубы проходившего парохода. Отстоять его от огня не смог даже весь состав столичных пожарных частей, прибывших по вызову.

Впрочем, город чуть было не лишился древней этой переправы еще весной 1899 года, когда давно требовавшие ремонта плашкоуты дали течь и затонули. Именно после этой катастрофы и встал со всей серьезностью вопрос о необходимости строить вместо временного и деревянного мост металлический, на каменных опорах.

В 1901 году объявили конкурс на проект, после чего началось многолетнее обсуждение поступивших предложений и выбор подрядчиков на строительство. Только в 1912 году начали сооружать постоянную Дворцовую переправу по проекту А.П. Пшеницкого.

Интересно, что пока шла эта волокита, возник и был отвергнут проект гласного Думы, инженера М.П. Фабрициуса, который предложил вместо того, чтобы строить новый Дворцовый мост, проложить под Невой тоннель. И надо заметить, что не у него первого родилась подобная смелая идея. Другой инженер, Я.К. Ганнеман, еще раньше Фабрициуса предлагал тоннелем заменить Троицкий мост. Оба несколько опередили свое время…

«Вчера состоялось открытие нового Дворцового моста», – наконец-то смогли обрадовать петербуржцев столичные газеты 24 декабря 1916 года. Торжество было необычно скромным. Как писала «Петербургская газета», из приглашенных «явились процентов десять», даже городской голова П.И. Лелянов не пришел, и ленточку разрезал его заместитель Демкин. Первым же на новый мост, обогнав всех, въехал какой-то ломовой извозчик с досками…

«Имел обыкновение трещать…»

Наш город часто называют Северной Венецией – ведь весь изрезан он Невой с ее рукавами, речками и каналами. И как Венеции итальянской, без мостов ему не обойтись.

С петербургскими мостами связано немало интересных историй, а происшествие с одним из них стало примером хрестоматийным, вошедшим, кажется, во все учебники физики как иллюстрация явления резонанса.

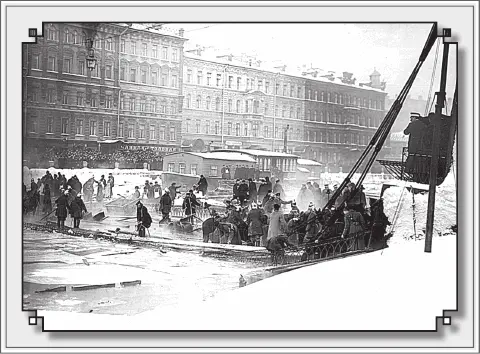

«Был первый час дня, – писала «Петербургская газета» в пятницу 21 января 1905 года. – Через Египетский мост взад и вперед снуют пешеходы и извозчики. На Могилевской улице… показалось два взвода III-й конно-гренадерской бригады… Ехавшие впереди офицеры уже успели проехать Египетский мост и очутились на Ново-Петергофском проспекте, два взвода конных гренадеров только въезжали на мост. Вдруг что-то затрещало. На это вначале не обратили внимания, так как Египетский мост имел обыкновение „трещать и скрипеть“ постоянно, и летом и зимой…»

Но на этот раз, в четверг 20 января, под размеренный цокот лошадиных копыт мостовые цепи лопнули. «Деревянный Египетский мост с грохотом, с треском, заглушаемым людским стоном и криком, опустился в воду». Через полтора часа в полиции стало известно, что пострадал один нижний чин из гренадеров, одна дама, вытащенная из воды «с повреждением лица», десятилетняя девочка, «раненная в ногу», и одиннадцать извозчичьих лошадей.

Может, тогда же сделан и этот снимок. Стало ли это происшествие неожиданным, по крайней мере, для городских властей? Вовсе нет. По иронии судьбы как раз накануне обвала, 19 января, в заседании Городской думы выступал член Управы В.Ф. Бруевич и именно городское управление, то есть Управу и Думу, он критиковал за плохое состояние многочисленных небольших столичных мостов. «Я не могу умолчать того обстоятельства, – говорил он думцам, – что в виду дешевизны строятся они из старых барочных кокор и таких же досок, с добавлением самой малой части новых досок».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: