Юлия Белоногова - Приходское духовенство и крестьянский мир в начале XX века

- Название:Приходское духовенство и крестьянский мир в начале XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ПСТГУ»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0577-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Белоногова - Приходское духовенство и крестьянский мир в начале XX века краткое содержание

Для всех интересующихся русской историей.

Приходское духовенство и крестьянский мир в начале XX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Большинство клириков Московской епархии имело духовное образование, лишь единицы были выпускниками светских высших учебных заведений. Если попович оканчивал только духовное училище или один-два класса семинарии, он, как правило, мог претендовать только на место псаломщика или диакона. Среди всех кандидатов на священнические места предпочтение отдавалось людям, закончившим семинарию или отчисленным из 4-5-го классов.

Во всех отчетах, сведениях о священниках и претендентах на рукоположение образование указывалось всегда. Например, в консисторских отчетах хранится статистика по уровню образования священнослужителей Московской епархии: «О лицах, рукоположенных в сан священника в 1913, 1914, 1915 гг.» [108] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 763. Д. 123. Л. 139.

:

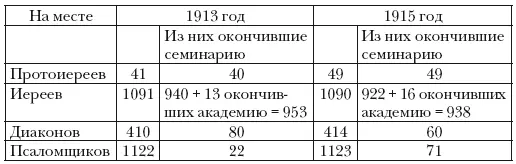

Данная таблица наглядно показывает, что церковные власти уделяли важное значение образованию своих клириков, 80 % от числа рукополагавшихся были выпускниками семинарий и академий, единицы имели светское образование.

При рукоположении из нескольких кандидатов предпочтение отдавалось лицам, имевшим образование не ниже семинарского, что было одной из причин желания духовенства дать своим детям не только начальное образование, так как это открывало для них большие перспективы. По ведомостям о храмах и духовенстве Московской епархии (без Москвы) можно привести следующую статистику [109] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 484. Д. 282. Л. 21–22 об.

:

На 1913 г. в Московской епархии семинарское образование имели 100 % протоиереев и 87 % иереев. Среди диаконов и псаломщиков, имевших образование, были люди, которые занимали эту должность и ожидали священнического места. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что наиважнейшей задачей для духовенства было образование своих сыновей и дочерей. Только оно давало возможность иметь в дальнейшем какие-нибудь перспективы на духовном и светском поприще. На образование клирики тратили большую часть своих доходов, с ним связывали надежды на более или менее устроенную старость и будущее своих детей. Часто, устраиваясь на место, священнослужитель должен был содержать не только свою семью и родителей, но и неустроенных братьев и сестер, других родственников… Например, об этом пишет диакон Виктор Никольский в прошении о назначении на священническую вакансию при Троицкой церкви села Мушкина Звенигородского уезда [110] Там же. Оп. 480. Д. 10. Л. 1–1 об.

. Псаломщик Е. Никольский просит о рукоположении на основании того, что на его попечении находятся семеро братьев и племянников [111] Там же. Оп. 481. Д. 39. Л. 6.

. Содержать своих сестер и братьев приходилось учителю А. Базилевскому [112] Там же. Д. 42. Л. 4.

. Одновременно обучение в семинарии было связано с определенными обязательствами перед Церковью. По словам митр. Вениамина, многие «учились не для священства, а чтобы получить места преподавателей, иногда – чиновников, и лишь 10 процентов шли в пастырство» [113] Вениамин (Федченков), митр. Божьи люди. М., 1997. С. 198.

.

Такое явление было характерно не только для начала XX в. Император Александр I в начале своего царствования в 1801 г. отменил запрет Павла I о выходе из духовного звания, но уже в 1803 г. от этого закона пришлось отказаться: воспитанники семинарий стали покидать духовное звание в таком множестве, что способных людей не хватало даже на важнейшие епархиальные места [114] См.: Знаменский П.В. Приходское духовенство… С. 403–404.

. Получение духовного образования даже за свой счет было дешевле обучения в светских учебных заведениях. Власти пытались удержать учащихся в духовном ведомстве, предоставляя им льготы и связывая определенными обязательствами: по окончании духовной семинарии выпускник «в случае непоступления на службу по духовному ведомству или на учебную службу в начальных народных школах, согласно § 169 Устава духовных семинарий, обязан возвратить сумму, употребленную на его содержание в семинарии» [115] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 480. Д. 14. Л. 11–12.

. Таким образом, духовное образование было практически единственным доступным образованием для духовенства, хотя оно еще крепче привязывало его к духовному сословию, делая практически невозможным выход из него.

Духовенство, живя в деревне и полностью материально завися от крестьянства, было значительно образованнее последнего и имело более высокие социальные требования с соответствующим уровнем расходов. По своему образованию и жизненным потребностям духовенство могло приравниваться к земскому чиновничеству – само оно причисляло себя к интеллигенции.

§ 3. Назначение на место

Согласно церковным канонам, рукополагаться в диаконы мог мужчина, достигший 25 лет, в священники – 30 [116] См.: Цыпин В., прот. Курс Церковного права. Клин, 2002. С. 196.

, но на практике это правило не соблюдалось. По окончании семинарии молодой человек мог стать священником в возрасте 23–25 лет, иногда – в 21 год, то есть канонически допустимый возраст не имел существенного значения в вопросе о рукоположении – главную роль в начале ХХ в. играли соображения материального порядка, поскольку будущему клирику было необходимо кормить семью, а зачастую и ближайших родственников: родителей, братьев, сестер. Например, в 21 год стал священником в церкви Космы и Дамиана в селе Меткино Подольского уезда будущий священномученик Петр Розанов. Подобная практика была не только в Московской епархии. В 21 год был рукоположен во иереи свщмч. Михаил Розов в селе Архангельское Ярославской губернии [117] См.: Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь. Тверь, 2005. С. 96.

. В 25 лет стал священником свщмч. Владимир Хираско в Минской губернии [118] См.: Там же. С. 126.

. В 21 год священнический путь начал свщмч. Виктор Европейцев в селе Хлыстовка Пензенской губернии. Во Владимирской губернии в селе Романово свщмч. Павел Успенский в 23 года стал священником. Просителями на священническую вакансию выступали лица и преклонного возраста – 6068 лет, в основном долгое время прослужившие в церкви пожилые псаломщики.

До рукоположения в ожидании или подыскании места будущие священнослужители работали учителями в сельских школах. Например, так начинал свой путь священномученик Александр Соколов, который в 1904 г. закончил Вифанскую духовную семинарию, трудился в качестве учителя, в 1905 г. был рукоположен в диаконы, а в 1907 г. – во священники [119] См.: Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Московская епархия. Январь-май. Тверь, 2002. С. 64.

. В течение пяти лет учительствовал священномученик Василий Архангельский до поступления на диаконское место в село Синьково Дмитровского уезда [120] См.: Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь. Тверь, 2005. С. 92.

.

Интервал:

Закладка: