Юлия Белоногова - Приходское духовенство и крестьянский мир в начале XX века

- Название:Приходское духовенство и крестьянский мир в начале XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ПСТГУ»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0577-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Белоногова - Приходское духовенство и крестьянский мир в начале XX века краткое содержание

Для всех интересующихся русской историей.

Приходское духовенство и крестьянский мир в начале XX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Нередко над ставленником на протяжении нескольких дней сразу совершались диаконская и священническая хиротонии. Например, при назначении в Троицкую церковь села Колобеева Бронницкого уезда на место священника был отправлен учитель церковно-приходской школы Стефан Мошков, сын псаломщика, 27 лет, окончивший курс Московской духовной семинарии по второму разряду. Он был рукоположен в диаконы 15 июня 1911 г., а через два дня, 17 июня, – во священники [121] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 481. Д. 24. Л. 19. Л. 22.

. Об определении на священническое место при Воскресенской села Родинок церкви Богородского уезда просит в 1911 г. 26-летний учитель Александр Цветков: «Я желал бы помочь своему отцу, бедному сельскому псаломщику, обремененному многочисленным семейством, состоящим из 9 человек одних детей… Как учитель имею жалование 300 руб. в год. Содержание на долю священника приходится не более 800 руб.». Александр Цветков, сын псаломщика, окончил курс Перервинского духовного училища, поступил в 1899 г. в Московскую духовную семинарию, окончил ее в мае 1905 г., был причислен к первому разряду воспитанников. Просьба Цветкова была удовлетворена. Он получил разрешение на вступление в брак, который был заключен 9 января 1911 г., 16 января 1911 г. был рукоположен во диакона, а 22 января 1911 г. – в сан священника [122] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 481. Д. 17. Л. 2–3, 18–19 об., 26–28.

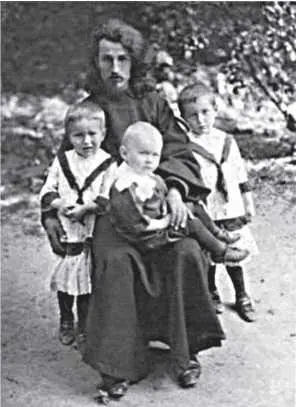

. Таким же образом был рукоположен в священный сан новомученик Сергий Кедров, который закончил Московскую духовную семинарию в 1901 г. и семь лет проработал учителем в церковно-приходской школе. 5 октября 1908 г. в Троицком храме села Фаустово Сергей Кедров обвенчался с Людмилой Александровной, дочерью настоятеля храма Александра Зверева. 17 октября 1908 г. он был рукоположен во диакона, а через день, 19 октября, хиротонисан во священника к Троицкой церкви села Фаустово Бронницкого уезда Московской губернии [123] См.: Дамаскин (Орловский), игум. Житие священномученика Сергия (Кедрова). Тверь, 2002. // http://fond.centro.ru/book/booklet/booklet3.htm. (28.10.2009.)

.

Священник Сергий Кедров с детьми

Государство снисходительно относилось к наследственности церковного служения, так как данная система принципиально не уменьшала числа налогоплательщиков. Церковная власть тоже поощряла наследование служения: попович, наученный грамоте, с детства привычный к церковным службам и порядкам, в старину, даже не имея систематического богословского образования, был лучшим кандидатом в священники. В XVII в. представление о наследовании священнических должностей уже прочно закрепилось в сознании самого духовенства и прихожан [124] См.: ЗнаменскийП.В. Приходское духовенство… С. 94–97.

. При Петре I система наследования приходов утвердилась официально – даже жениться претендовавший на место в церкви должен был только на девице духовного звания, что стало одной из предпосылок формирования кастовости духовенства, практически не пополнявшегося представителями других сословий. Почти весь XVIII в. действовал закон, фактически запрещавший дворянам переходить в духовный ранг; лицам же податных сословий и в XIX в. это разрешалось лишь при нехватке на вакантные должности лиц духовного звания. С другой стороны, и желавших стать священнослужителями было немного, поскольку духовенство с XVIII в. как сословие теряло свой авторитет: права духовенства охранялись недостаточно, светская власть постоянно вмешивалась в дела духовного ведомства, а священноначалие не могло оградить своих подчиненных от посягательств государственных чиновников [125] См.: Там же. С. 461–487.

. В образованном обществе ругать «попа» стало даже признаком хорошего тона; дворяне, ставшие клириками, лишались части своих привилегий, а телесные наказания были отменены для священнослужителей лишь в 1799 г. императором Павлом I. Естественно, что переход в духовное звание мог быть желанным только в крестьянской среде.

По сложившейся традиции в священники не рукополагали лиц, не состоявших в браке. Например, хиротония в 1860 г. неженатого А.В. Горского вызвала активное обсуждение не только в церковных кругах, но и в светских салонах. А совершение Таинства стало возможным благодаря желанию и огромному авторитету святителя Филарета (Дроздова) [126] Мельков А.С. Жизненный путь и научное наследие протоиерея А.В. Горского. М., 2006. С. 112–116.

. Очевидно, что наследование приходов – как по мужской линии, так и по женской – и замкнутость духовенства помогали хоть отчасти решить вопрос материального обеспечения. Такая ситуация просуществовала официально до 60-х гг. XIX в., а негласно, в силу экономических причин, – до 1917 г. Кроме того, после выхода за штат священники фактически оставались без средств к существованию – их положение изменилось после 3 июня 1902 г., когда был принят новый пенсионный устав, согласно которому пенсия устанавливалась в размере 300 руб. для священников, 200 – для диаконов и 100 – для псаломщиков. Она выплачивалась лицам, безупречно отслужившим не менее 33 лет, не дослужившим до 33 лет полагалось ⅔ оклада, прослужившим 20–28 лет —⅓ пенсии; вдовы и неустроенные дочери получали половину пенсии. Сельские клирики почти всегда жили в церковных домах, поэтому по увольнении за штат лишались не только дохода, но и жилища; пенсионный возраст для них не имел верхних границ: хотя срок службы и высчитывался, но священники старались служить, пока у них были силы, иногда до 80–90 лет, и уходили за штат только в случае тяжелой болезни.

«Московские церковные ведомости» называли вопрос материального обеспечения «насущным в жизни приходского духовенства». Ведь семья, потерявшая отца-священника, часто шла по миру: «У крестьянина хоть есть дом, земля, община – у священника ничего нет» [127] См.: Московские церковные ведомости. 1906. № 51–52. 24 декабря. С. 291299.

. Поэтому клирики и стремились передать свое место сыновьям. Наряду с потомственным наследованием места служения существовала практика преемства священнического места в форме закрепления прихода за одной из дочерей умершего настоятеля: либо приход переходил к мужу-священнику одной из дочерей, либо последняя выходила замуж за выпускника духовной семинарии, который впоследствии занимал должность покойного тестя. Так, священник Вознесенской церкви Николотешиловского погоста Клинского уезда обращался к митрополиту Московскому: «На настоящем месте я состою с 1868 г…Ныне меня постигла тяжелая болезнь… Посему покорнейше прошу Ваше Высокопреосвященство уволить меня за штат. При сем осмеливаюсь почтительнейше просить Ваше Высокопреосвященство, как милость, предоставить мое место сыну моему Сергею Мазурову, в текущем 1910 году окончившему курс Московской духовной семинарии. Место это по справедливости можно считать родным для нашей фамилии, так как более ста лет оно преемственно переходило от одного к другому члену нашего же рода и такой долгий период времени делает его как бы колыбелью нашего рода» [128] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 481. Д. 36. Л. 4.

. Просьба священника Иоанна Мазурова была удовлетворена, его 21-летний сын получил разрешение на вступление в брак, 12 ноября 1910 г. был повенчан, а 21 и 24 ноября уже был рукоположен в сан диакона, а затем – иерея [129] Там же. Л. 16–16 об. Л. 18.

. С подобной же просьбой обратился в 1911 г. священник церкви села Покровского Клинского уезда Павел Строков: «Прошу уволить меня за штат, а место мое предоставить сыну моему, который обязуется содержать меня, жену и двух учащихся сыновей» [130] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 481. Д. 37. Л. 1.

. Сын его Николай Строков вступил в брак 2 февраля, 12 февраля рукоположен во диаконы, а 13-го – во священники на место своего отца [131] Там же. Л. 10.

.

Интервал:

Закладка: