М. Гончаров - Государственно-общественное управление педагогическим образованием в России в XVIII – начале XX века

- Название:Государственно-общественное управление педагогическим образованием в России в XVIII – начале XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Пробел-2000»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98604-418-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М. Гончаров - Государственно-общественное управление педагогическим образованием в России в XVIII – начале XX века краткое содержание

Книга адресована преподавателям, аспирантам, студентам высших педагогических учебных заведений, учащимся педагогических колледжей и лицеев, а также всем, кто интересуется историей педагогической мысли, развитием практики образования и обучения.

Государственно-общественное управление педагогическим образованием в России в XVIII – начале XX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Большой заслугой в развитии педагогического образования в России стало введение нового социального института – земства и утверждение «Положения о земских и городских учреждениях» (1864). С момента своего возникновения земские органы стали уделять большое внимание подготовке учителей для начальной школы. Ряд земств открыли учительские семинарии. За организационную основу был взят проект К. Д. Ушинского «Об учительских семинариях» (1871) [194]. Пионером в движении по организации педагогической подготовки учителей стала Московская губернская земская управы, которая открыла в селе Поливаново Подольского уезда учительскую семинарию [195]. Пример привлек внимание Курской,

Смоленской, Ярославской и других земских управ к открытию учительских семинарий у себя в районах [196].

Инициатива земств в деле подготовки учителей для начальных школ вызывала тревогу, и правительство решило перехватить инициативу на себя. В 1872 г. было издано «Положение об учительских семинариях Министерства народного просвещения», по которому «Учительские семинарии имеют целью доставить педагогическое образование молодым людям всех сословий православного вероисповедания, желающим посвятить себя учительской деятельности в начальных училищах в ведомстве Министерства народного просвещения» [197]. В течение последующего года открываются еще 10 учительских семинарий. Однако из-за финансовых проблем темпы развития государственного педагогического образования были недостаточными. Поэтому император Александр II в своем письме к министру народного просвещения Д. А. Толстому призывал общественность в лице предводителей дворянства оказывать материальную помощь в развитии учительских семинарий, способствовать «ближним своим участием к обеспечению нравственного направления этих семинарий, а также к их благоустройству и размножению» [198]. Примером такого участия может служить организация государственной учительской семинарии в селе

Новом Мологского уезда Ярославской губернии (1874) [199]при финансовой поддержке губернского дворянства. Кроме того, была учреждена стипендия имени М. М. Сперанского (выплачивалась из средств дворянского собрания), а уже в имеющихся учительских семинариях определены стипендии в память «статс-секретаря Н. А. Милютина» [200].

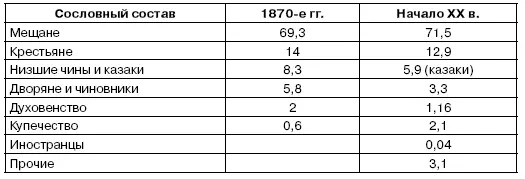

Количество семинарий Министерства народного просвещения увеличивалось незначительно, в то же время росло число семинарий, открытых земскими управами и частными лицами. В представленных таблицах 12–13 показано количество учительских семинарий и их социальный состав, организованных после введения «Положения о земских и городских учреждениях» (1864).

Таблица 12

Число учительских семинарий и школ [201], кол-во

Таблица 13

Социальный состав слушателей учительских семинарий [202], %

Отметим, что земские учительские семинарии создавались как внесословные учебные заведения. Количество государственных и земских семинарий неуклонно росло, а основной социальной группой замещавшей собой учительские должности являлись выходцы из мещанского сословия.

Учительские семинарии могли открывать не только органы земского и городского самоуправления, но и частные лица. Историк земства Е. А. Звягинцев выделил три основных типа земских школ по подготовке учителей:

• школа, дававшая только общеобразовательную подготовку учителей (Петербургская, Тверская им. П. И. Максимовича, Новоторжская и др.);

• школа с уклоном в сторону научно-технической и практической подготовки (Вятская);

• школа с религиозно-нравственным направлением в воспитании (Казанская, Курская и др.) [203].

К началу XX века в центральной части России имелось свыше 10 земских учительских семинарий и школ. Сроки обучения в них были более длительные (от 4 до 6 лет), чем в учительских семинариях Министерства народного просвещения. Земские учительские школы содержались на средства губернского земства и подчинялись распоряжениям Министерства народного просвещения как частные учебные заведения, согласно существовавшим в то время законоположениям. Отметим, что земские учительские школы являлись прогрессивными учебными заведениями в организации учебного процесса, максимально приближенными к требованиям времени.

Частные педагогические заведения, появившиеся в конце XIX века, существовали за счет благотворительности или государственных ссуд и были относительно независимы от государственных структур. В правилах «О частных учебных заведениях, классах и курсах МНП» (1915) указывалось на то, что учащиеся частных учебных заведений при поступлении в правительственные учебные заведения «подвергаются испытаниям или в подлежащих правительственных учебных заведениях, либо в особых испытательных комитетах, особо образуемых МНП» [204]. Подавляющая часть этих учебных заведений была открыта в столицах губерний или в промышленно развитых районах.

Кроме учительских семинарий и школ, задачу организации педагогического образования были призваны решать учительские институты с трехгодичным сроком обучения, учрежденные в 1872 г. с целью подготовки учителей широкого профиля для городских и уездных училищ. А с принятием «Положения о реорганизации городских училищ» в 1912 г. учительские институты стали готовить учителей и для высших начальных училищ. Так как выпускники институтов часто приглашались работать в другие учебные заведения – женские гимназии и прогимназии, было принято решение об открытие женских учительских институтов. Так, в 1915 г. в Рязани был открыт первый в России женский учительский институт [205].

Надо отметить, что недостатка в желающих обучаться в учительских институтах не было. Только по данным 1908–1912 гг. число подвергнувшихся приемным испытаниям для поступления в эти учебные заведения составило 7483 человека, тогда как было принято только 2416. Ограниченное число вакансий в институтах вынуждало отказывать в приеме даже тем из державших приемные экзамены, кто показал вполне достаточную подготовку и знания для поступления в институты. Отсев из учительских институтов был невелик, и почти все поступившие своевременно оканчивали учебные заведения. Наиболее многочисленную группу учащихся учительских институтов представляли дети крестьян – 80,2 %, процент учащихся, принадлежавших к сословию дворян и чиновников, составлял 11,8 % (что было почти в два раза больше, чем в учительских семинариях), духовенства – 2,02 %, прочих сословий – 5,9 % [206].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: