М. Гончаров - Государственно-общественное управление педагогическим образованием в России в XVIII – начале XX века

- Название:Государственно-общественное управление педагогическим образованием в России в XVIII – начале XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Пробел-2000»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98604-418-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М. Гончаров - Государственно-общественное управление педагогическим образованием в России в XVIII – начале XX века краткое содержание

Книга адресована преподавателям, аспирантам, студентам высших педагогических учебных заведений, учащимся педагогических колледжей и лицеев, а также всем, кто интересуется историей педагогической мысли, развитием практики образования и обучения.

Государственно-общественное управление педагогическим образованием в России в XVIII – начале XX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Политика контрреформ в области просвещения была направлена на все звенья российской системы образования, но она встречала активное сопротивление со стороны передовых слоев русского общества и либерального чиновничества.

Придавая среднему образованию исключительно важное политическое значение, правительство вплоть до 1917 г. предпринимало неоднократные попытки его реформирования путем введения «Устава гимназий и прогимназий» (1871), в соответствии с которым реальные гимназии реорганизовывались в классические, унифицировались учебные планы образовательных учреждений; ликвидации всесословности или ее ограничения (доклад И. Д. Делянова «О сокращении гимназического образования»); усиления регламентации школьной жизни, которая требовала от учителей скрупулезного исполнения учебных программ, ведомственных инструкций, циркуляров, правил внутреннего распорядка; введения должностей классных наставников и надзирателей, наделенных, в частности, фискально-полицейскими функциями.

В целях развития профессионального образования были утверждены «Основные положения о промышленных училищах» (1888), которые установили следующие типы учебных заведений для мужского населения страны: средние технические училища, низшие технические училища, ремесленные училища и дополнительные школы для обучения рабочих в свободное от работы время. Помимо промышленных училищ, в России с XVIII века действовали военно-учебные заведения, горные училища и школы. В конце XIX века появляются коммерческие, транспортные, медицинские, художественно-промышленные, сельскохозяйственные школы и училища, женские профессиональные школы и др.

Устойчиво негативным было отношение государства к высшим учебным заведениям. Настоящим бедствием для них были нормы университетского Устава 1884 г., предусматривавшие ограничение автономии вузов, некомпетентное вмешательство чиновничества в учебно-научный процесс и руководство учебным заведением. Этот устав действовал до 1905 г., когда были изданы «Временные правила высших учебных заведений», восстановившие некоторые академические права и свободы. Вопреки последовательной правительственной политике высшее образование в стране развивалось. К 1917 г. в России насчитывалось 124 вуза (в том числе 9 педагогических институтов), в которых обучалось свыше 123 тысяч студентов [186].

2.3. Подготовка российского учителя в конце XIX – начале XX века

Конец XIX – начало XX века характеризуются активизацией деятельности всех заинтересованных сторон – правительства, земских учреждений, частно-общественных объединений по созданию структуры подготовки учителей. При этом следует отметить, что активность правительства была обусловлена не только дефицитом педагогических кадров, но, в первую очередь, стремлением взять под контроль подготовку учителя, его религиозные и гражданские убеждения. Так, согласно Инструкции от 1875 г. для учительских семинарий подчеркивалось необходимость пронизать все учебные заведения духом «преданности церкви, царю и отечеству» [187].

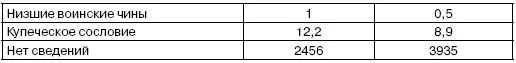

В 80-90-х гг. XIX века начали происходить изменения в социальном составе и образовательном уровне будущих учителей. В отношении них Министерство народного просвещения проводило сословную политику, направленную на увеличение среди них выходцев из сельских слоев населения. В приведенных ниже таблицах 7—11 отчетливо прослеживается сословный и социальный состав, образовательный уровень учителей, характеризующий сословную политику государства конца XIX – начала XX века.

Таблица 7

Сословный состав учащихся учительских институтов и семинарий, кол-во чел. [188]

Таблица 8

Сословный состав учительства по переписи от 18 января 1911 г. с учетом гендерного фактора, кол-во чел.

Таблица 9

Социальный состав учительства в начале XX века с учетом гендерного фактора [189], %

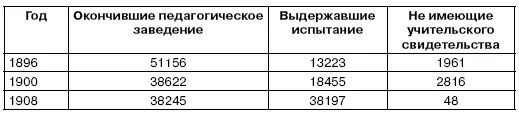

Таблица 10

Образовательный уровень российского учительства [190], кол-во чел.

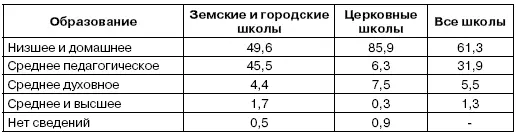

Таблица 11

Образовательный уровень учителей по различным типам школ [191], %

Анализируя приведенную выше информацию, отметим, что преимущественное осуществление педагогической деятельности в сельских начальных школах объясняется практическим отсутствием среди участников революционного движения выходцев из крестьян [192]. Кроме того, с введением устаревших норм Устава 1828 г. приходские училища предназначались исключительно для крестьян, мещан и ремесленников, уездные училища – для купечества и мелкопоместных дворян, городские гимназии – преимущественно для дворян, что закономерно привело к сословному характеру низшей, средней и высшей школы в конце XIX – начале XX века.

На рубеже веков в России сложилась разноуровневая система подготовки учителей. К учительской профессии в общей сложности готовили 78 учебных заведений, занимавшихся подготовкой учителей для начальной школы, в том числе 53 учительские семинарии, 12 учительских школ, 3 постоянных учительских курса и 10 учительских институтов. В последующие годы, особенно под воздействием революционных событий 1905 г., возросло количество педагогических курсов (хотя и малочисленных по составу) для выпускников университетов, учительских институтов, учительских семинарий и школ. К 1916 г. в России насчитывалось 189 учительских семинарий и школ, 29 учительских институтов и 149 различных педагогических курсов и других педагогических заведений [193].

Наиболее распространенными педагогическими заведениями в России являлись учительские семинарии и школы, которые делились на три разряда: 1) правительственные; 2) земские; 3) «инородческие», содержавшиеся за счет государства и частной инициативы. Недостаток финансов и политической воли затруднял открытие учительских семинарий в достаточном количестве. Семинарии отсутствовали в Нижегородской, Костромской, Самарской, Вятской и других областях.

Управление подготовкой педагогических кадров находилось в ведении Министерства народного просвещения, Министерства внутренних дел, Военного ведомства, Духовного ведомства, Ведомства учреждений императрицы Марии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: