М. Велижев - Россия в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой

- Название:Россия в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Индрик

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-129-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М. Велижев - Россия в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой краткое содержание

Россия в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Собор в крепости Наварин, превращенный турками в мечет

Разочарование в возможностях греческого восстания оказалось тем горше, чем сильнее у инициаторов архипелагского предприятия были надежды на совместные действия в войне против осман.

Однако инициаторы Архипелагской экспедиции были, думается, несправедливы, возлагая всю ответственность за неудачи в Морее на греков [467]. Причины неудач следует искать не только в слабости и неорганизованности греческого национального движения, но и б несоответствии численности российских вооруженных сил задачам ведения войны в Морее. И греки имели основание проклинать тот день, когда они откликнулись на призывы российской императрицы: следствием спланированной Екатериной II и Орловыми «диверсии» в «наичувствительнейшем месте» Османской империи стала гибель одной седьмой части населения Морей в ходе жестоких расправ со стороны османских карательных отрядов.

Бой при Наполи-ди-Романъя. Журнал С.П. Хметевского

И все-таки с уходом российского флота от берегов Морей жители полуострова и близлежащего о. Крит, даже после подавления восстания на западном Крите под руководством Даскалоианниса, рассчитывавшего на помощь российского флота в 1770 г. [468], не сразу оставили надежды на поддержку русских. В 1771 г., когда российский флот едва ли не господствовал во всем Архипелаге, жители Морей продолжали посылать его командованию не только своих добровольцев [469], но и романтические планы новых совместных военных акций. Кажется, на российские силы все также рассчитывали, значительно преувеличивая их возможности.

В числе «прожектеров» был уже упоминавшийся Пандази Палеолог, письмо от которого было получено российским командованием 7 июня 1771 г. Он объяснял, почему год назад майноты сорвали планы наступательных операций («до самого Каламата нет ни одной деревни, которая б между собой была согласна, но всегда друг с другом живут, как неприятели»), тем не менее он уверял: «в Морее состоит людей 20000 маниотов, кои состоят под властию вашего превосходительства (А.Г. Орлова. – Авт .), которых выведу я воевать во всей Морее с жалованьем». Пандази Палеолог просит взамен совсем немного: жалование 20 тысячам майнотов, патронов более миллиона штук, да к тому же еще и кораблей 5-6, чтобы встали у побережья [470]. Похожий по размаху и фантастичности, совершенно несоразмерный российским возможностям план пришел и с о. Кандия (Крит) от кандиота Ивана Сидерачи. Сей хитроумный Одиссей XVIII в. намеревался вместе с четырьмя своими друзьями под покровом ночи ввести российские войска в сильную турецкую крепость Канеа на о. Крит. Он просил у Орлова (которого именовал «защитником всех православных, надеждой востания упадшаго греческаго народа и утешением всех бедных и печалных христиан») совсем «небольшой» подмоги: «одну тысячу человек российского регулярного войска и довольное число гренадеров с ручными гранатами, и людей, которые будут носить пороху для пушечных зарядов», да еще «нада, штобы и флот недалеко от берега был, так чтобы он около рассвета мог на море появится против самой крепости для приведения неверных в большую робость» [471].

Излишне говорить, что подобным планам не суждено было сбыться.

По прошествии времени и греки, и русские, и европейские наблюдатели стали критически оценивать итоги и возможности русско-греческого сотрудничества. Уже вскоре после окончания войны, когда стало очевидным, что восстание греков было использовано российской императрицей не только для укрепления своего имиджа освободительницы угнетенных, но и для нанесения удара по противнику в войне, о майнотах в европейской прессе вновь стали писать как о смелых воинах, «наследниках спартанцев». В частности, французский эллинист Мари-Габриель-Огюст-Флоран граф Шуазель-Гуффье (1752-1817), посетивший Морею уже в 1776 г., считал, что русские вполне могли положиться на майнотов , но «ошибочно информированные своими агентами», русские приплыли со значительно меньшими силами и боеприпасами, чем обещали, «вынудили греков на революцию» и тем обрекли жителей Морей на поражение и на неисчислимые жертвы [472]. В дальнейшем именно эта трактовка событий в Морее стала, как уже отмечалось, главенствующей в западной историографии.

Безусловно, морейская кампания показала, что Средиземноморская экспедиция Екатерины II не была предназначена для реализации романтичных идей борьбы за греческую независимость. Екатерина мыслила прагматично: греки могли воспользоваться ситуацией для борьбы за свое освобождение, а Россия, опираясь на греческое восстание, нанести удар по Османской империи в неожиданном направлении. Как бы ни были увлечены братья Орловы греческой идеей, в качестве командующего Архипелагской экспедицией А.Г. Орлов должен был принимать решения, исходя из задач сохранения боеспособности флота и реализации возложенных на него военных целей. В итоге, покинув Пелопоннес, Россия оставляла за собой взаимные обиды, на века омрачившие межкультурное общение [473].

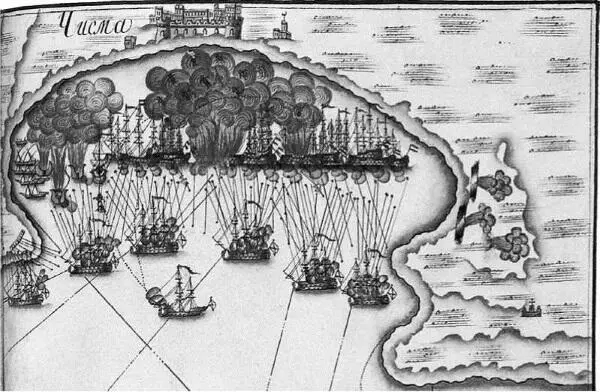

Чесменский успех и его последствия

Уход российского флота от берегов Морей был ускорен появлением в водах Греции объединенной турецкой эскадры. Встреча с ней Эльфинстона едва не обернулась катастрофой под Наполи-ди-Романья.

К концу первой декады июня 1770 г. суда российских эскадр Спиридова и Эльфинстона соединились [474]. Ввиду пререканий между руководителями эскадр по поводу необходимых действий, А.Г. Орлов поднял на линейном корабле «Трех Иерархов» кайзерфлаг, означавший, что именем императрицы к нему переходит единоличное командование объединенным флотом. В погоне за турецким флотом объединенная эскадра направилась к острову Парос (вероятно, тогда уже оценив его как удобное прибежище, ставшее впоследствии столицей Архипелагского княжества), а оттуда проследовала к острову Хиос, и при Чесме во время дневного сражения 24 и ночного боя 25 июня одержала блестящую победу, полностью уничтожив турецкий флот.

Чесменский бой. Журнал С.П. Хметевского

Чесменская битва – неожиданная, но при том едва ли не самая блистательная победа российского флота. Она же – самая известная и многократно описанная в мемуарах и историографии часть Архипелагской экспедиции [475].

Успех Чесмы серьезнейшим образом изменил мнение всей Европы относительно возможностей Архипелагского предприятия, от которого стали напряженно ожидать новых смелых акций, даже взятия Царьграда. Российский придворный поэт Павел Потемкин отозвался на эти ожидания стихотворением, завершающимся словами:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: