Сергей Мосолов - Российская империя в XVIII веке. Курс русской истории

- Название:Российская империя в XVIII веке. Курс русской истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448386572

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Мосолов - Российская империя в XVIII веке. Курс русской истории краткое содержание

Российская империя в XVIII веке. Курс русской истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Пётр лично принимал участие в редактировании указа, в основу которого легли заимствования из «расписаний чинов» французского, прусского, шведского и датского королевств. Указ рассматривался также в Военной и Адмиралтейской коллегиях, где был сделан ряд замечаний о размещении чинов по рангам, об окладах жалованья, о введении в табель древних русских чинов и об устранении пункта о штрафах за занятие в церкви места выше своего ранга. Все эти замечания были оставлены без рассмотрения. В работе над окончательной редакцией указа принимали участие сенаторы Головкин и Брюс, а также генерал-майоры Матюшкин и Дмитриев-Мамонов.

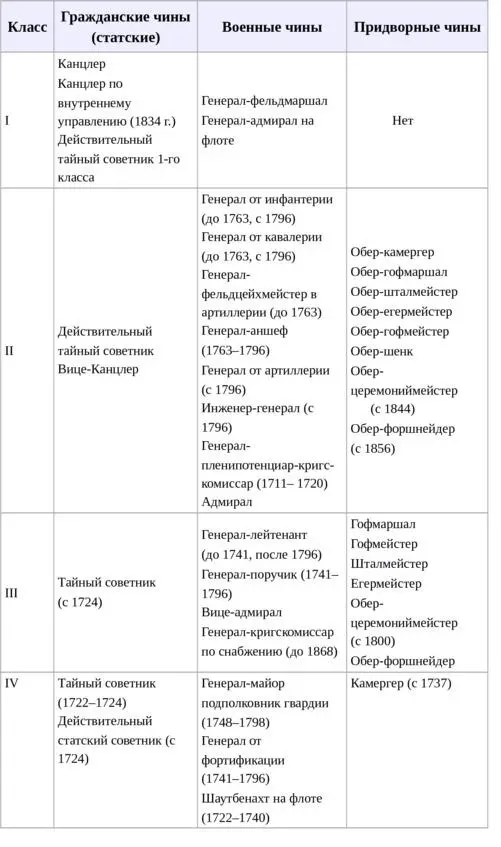

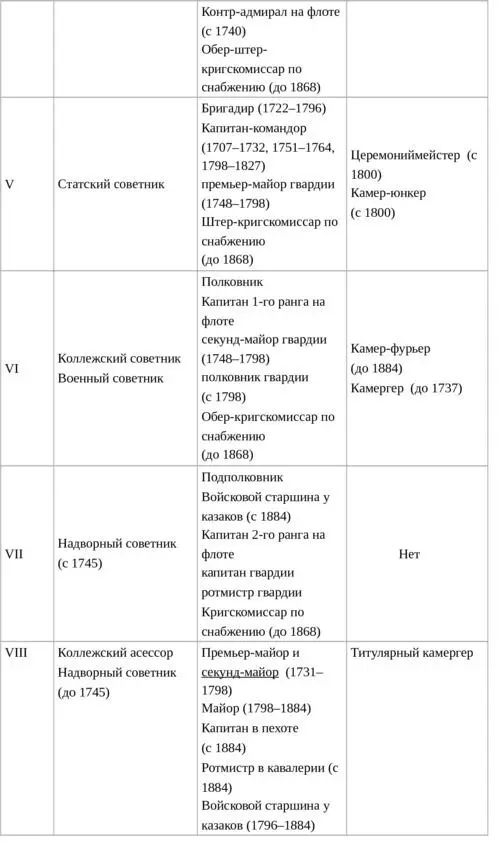

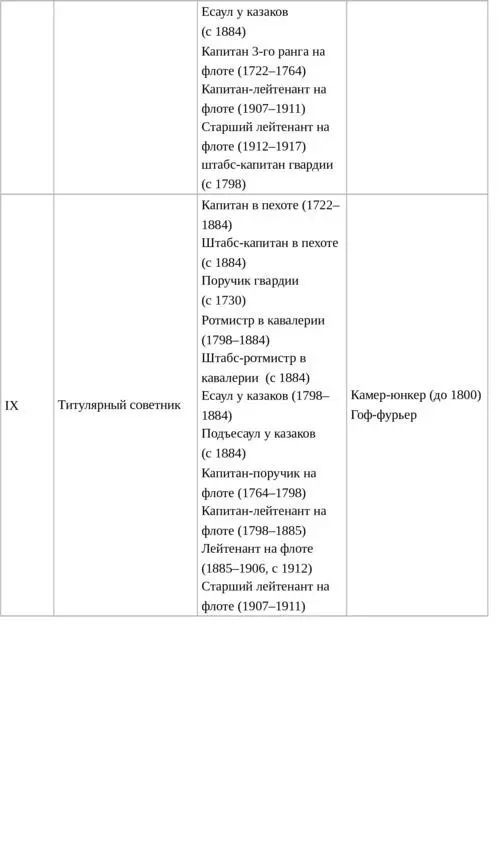

Табель о рангах

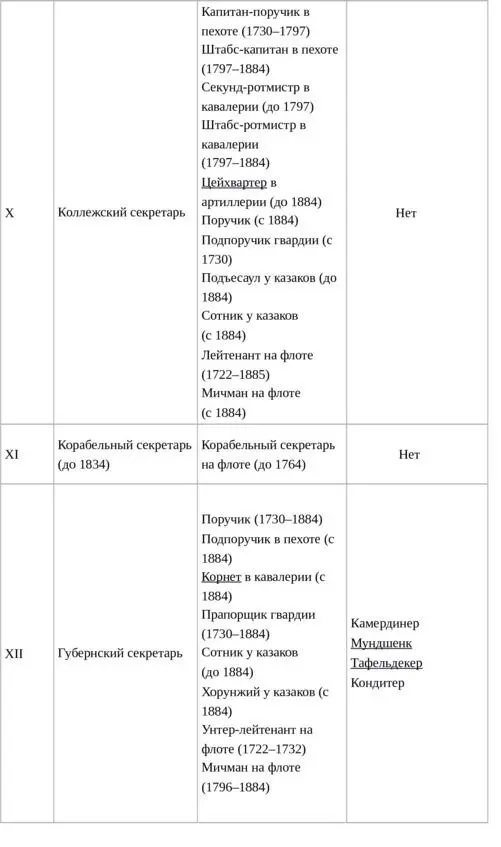

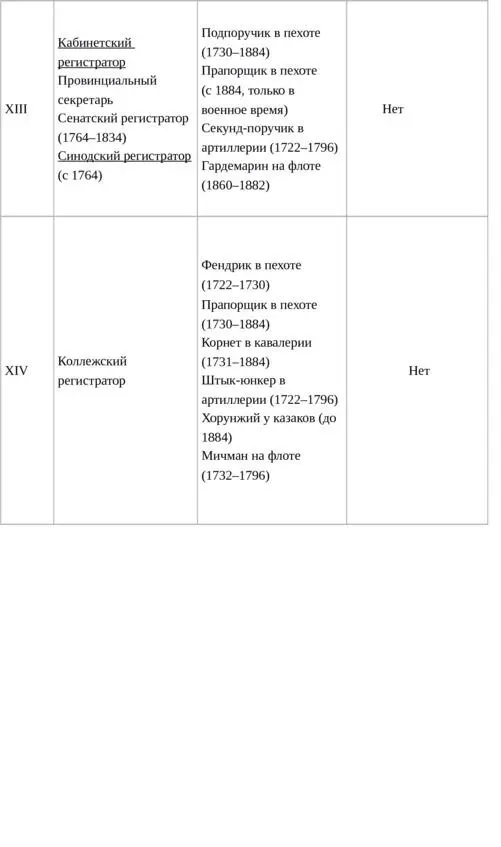

Петровская табель о рангах насчитывала 263 должности, каждая из которых с момента издания указа являлась также и ранжированным чином, и один статус, не связанный с должностными обязанностями – «кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного» – в составе сухопутных военных чинов 3-го класса. Впоследствии многие из указанных в табели должностей были упразднены, а названный статус из табели исключён. Военные чины объявлялись выше соответствующих им гражданских и даже придворных чинов. Согласно Указу служба делилась на гражданскую и военную. Было определено 14 классов (рангов) чиновников. В гражданской службе – от коллежского регистратора до канцлера. В армии – от прапорщика до генерал-фельдмаршала. На флоте – от прапорщика до генерал-адмирала. Всякий получивший чин 8-го класса становился потомственным дворянином. Чины с 14-го по 9-й давали личное дворянство без права передачи его по наследству. За свою службу чиновники получали земли и крестьян, а также денежное содержание. Такая система давала возможность служебного роста любому человеку, вне зависимости от его происхождения.

Также при Петре была проведена областная реформа. В 1708 году для усиления местного аппарата власти и повышения его роли в управлении страна была разделена на восемь губерний (позднее их число увеличилось): Московскую, Ингерманландскую (позже – Петербургскую), Смоленскую, Киевскую, Азовскую, Казанскую, Архангелогородскую, Сибирскую. Во главе их стояли губернаторы, назначаемые царём и обладавшие административной, военной и судебной властью. Губернии делились на уезды. В 1719 году Пётр разделил страну на 50 провинций во главе с воеводами. Губернское деление сохранилось, но в руках губернаторов остались лишь военные и судебные функции. Особый режим местного управления существовал на Украине. Власть здесь принадлежала гетману. После измены Мазепы, для осуществления контроля над действиями гетмана была создана Малороссийская коллегия, которую возглавлял царский офицер. После смерти в 1722 году гетмана Скоропадского новые выборы были запрещены, впервые гетман был назначен царским указом.

Большое значение имела реформа городского управления. С ростом городов росла и численность городского населения. К концу царствования Петра она составляла 350 тысяч человек. Основную массу горожан составляли ремесленники и мелкий посадский люд. Появились первые мануфактурные рабочие, а также значительно возросла численность купцов и торговцев.

В самом начале своего царствования, в январе 1699 года, на западноевропейский манер, Пётр учредил в Москве Бурмистерскую палату, а в других городах – выборные должности бурмистров. С 17 ноября 1699 года Бурмистерскую палату было приказано именовать ратушей. Она стала центральным государственным учреждением, объединяющим в себе всё управление городским торгово-промышленным населением России, а также заменила собой все те разные приказы, в которых до того ведались города. Ратуша стала ведать всё торгово-промышленное население страны в его расправных, челобитных и купеческих делах, являясь местом верховного суда и управы всех городов. Земские избы по городам становились такими же местами суда и расправы для обывателей своего города.

В 1720 году в Петербурге был создан Главный магистрат, которому подчинялись местные магистраты во главе с бурмистрами и ратманами, избираемыми от городского населения. Горожане теперь делились на «регулярных» (высших) и «подлых» (низших). «Регулярные», в свою очередь, подразделялись на две гильдии: к первой были отнесены богатые купцы и лица «свободных профессий» (врачи, аптекари, художники), ко второй – ремесленники и торговцы. «Регулярные горожане» пользовались особой государственной поддержкой и льготами. Городская реформа не только способствовала экономическому подъёму городов, но и расширяла в них социальную опору самодержавия.

Таким образом, можно сделать вывод, что государственные реформы, проведенные Петром I, имели большое значение для страны. Они привели к образованию военно-бюрократического государства с сильной централизованной самодержавной властью, опиравшейся на крепостническую экономику, сильную армию. Административные реформы воплощали в себе развитие, модернизацию и европеизацию, выступали первыми в ряду подобных преобразований нового времени, обнаруживая ряд устойчивых признаков, которые затем прослеживаются в реформах России и других стран. Реформы заметно укрепили Российское государство, поставили его в один ряд с великими европейскими державами. Реформы уничтожили оставшиеся от удельной Руси пережитки местничества, стёрли грани между боярством и дворянством в их экономическом положении и служебном статусе. Была усовершенствована система местного управления, впервые в истории России появились выборные начала в управлении городами. Императору Петру I принадлежала законодательная и исполнительная власть в государстве. Он был последней и высшей инстанцией в решении судебных дел. Он являлся верховным главнокомандующим войсками и фактически главой русской церкви: в 1721 году была образована Духовная коллегия, преобразованная затем в 1722 году в Святейший правительствующий синод, который уравнивался в правах с Сенатом и подчинялся непосредственно царю.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: