Галина Строева - Гуманитарно-образовательная система самоисправления осужденных

- Название:Гуманитарно-образовательная система самоисправления осужденных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ИД Наука»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9902337-3-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Строева - Гуманитарно-образовательная система самоисправления осужденных краткое содержание

Адресована научным работникам в области образования, преподавателям, студентам и аспирантам высших учебных заведений, всем интересующимся вопросами исправления осужденных, а также может быть использована сотрудниками исправительных учреждений и уголовно-исполнительных инспекций как в рамках повышения профессионального мастерства, так и в процессе организации воспитательной работы с осужденными различных категорий.

Гуманитарно-образовательная система самоисправления осужденных - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Подход внешней детерминации был усилен: изменением христианской идеи самодетерминации самоисправления и заменой ее на идею исправления исключительно через божественную благодать; развитием идеи средовой детерминации поведения человека.

Подход двойной детерминации реализовывался непосредственно в исправительных учреждениях (например, А. Мэконочи). Однако в полной мере этот подход сформируется позже.

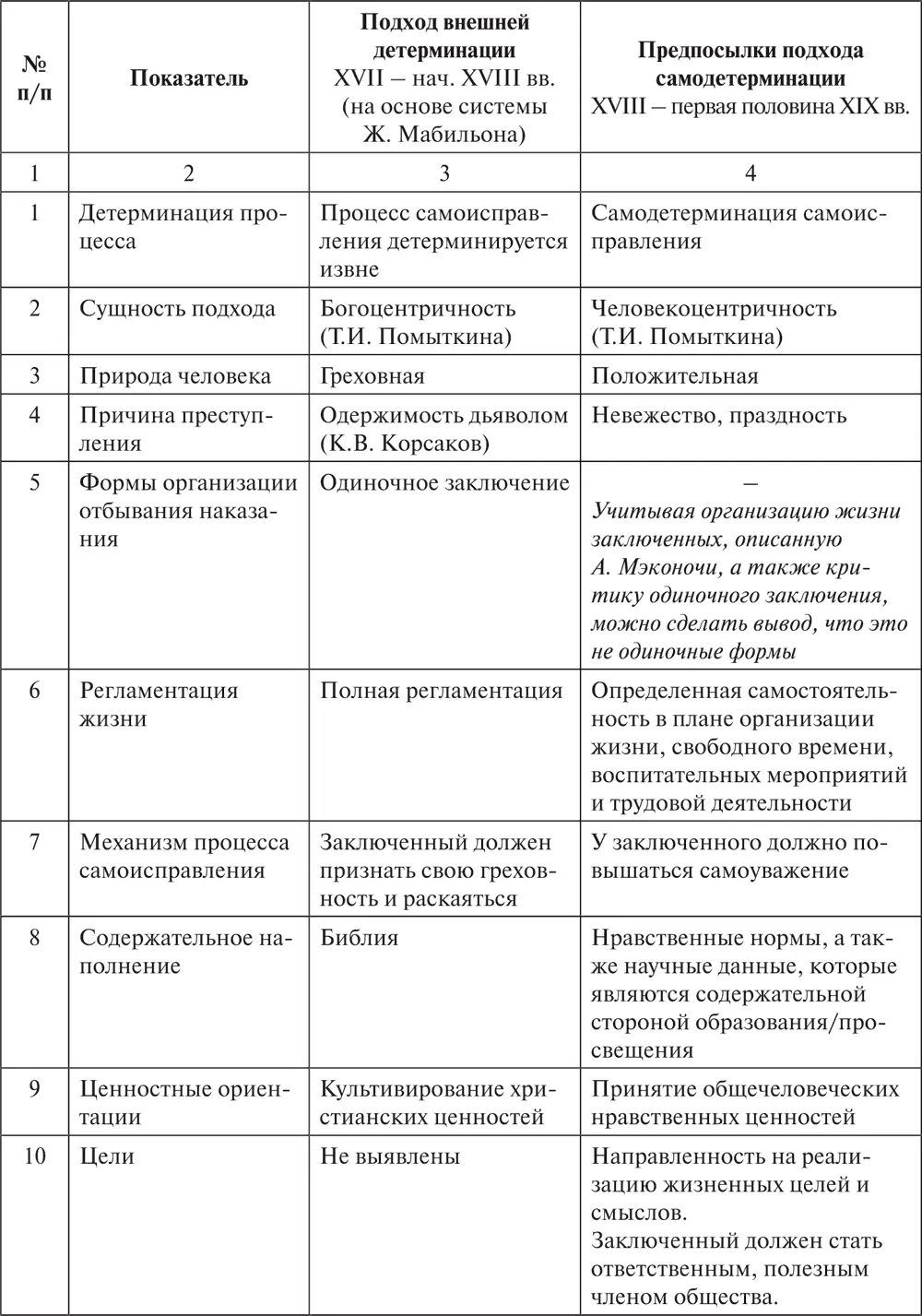

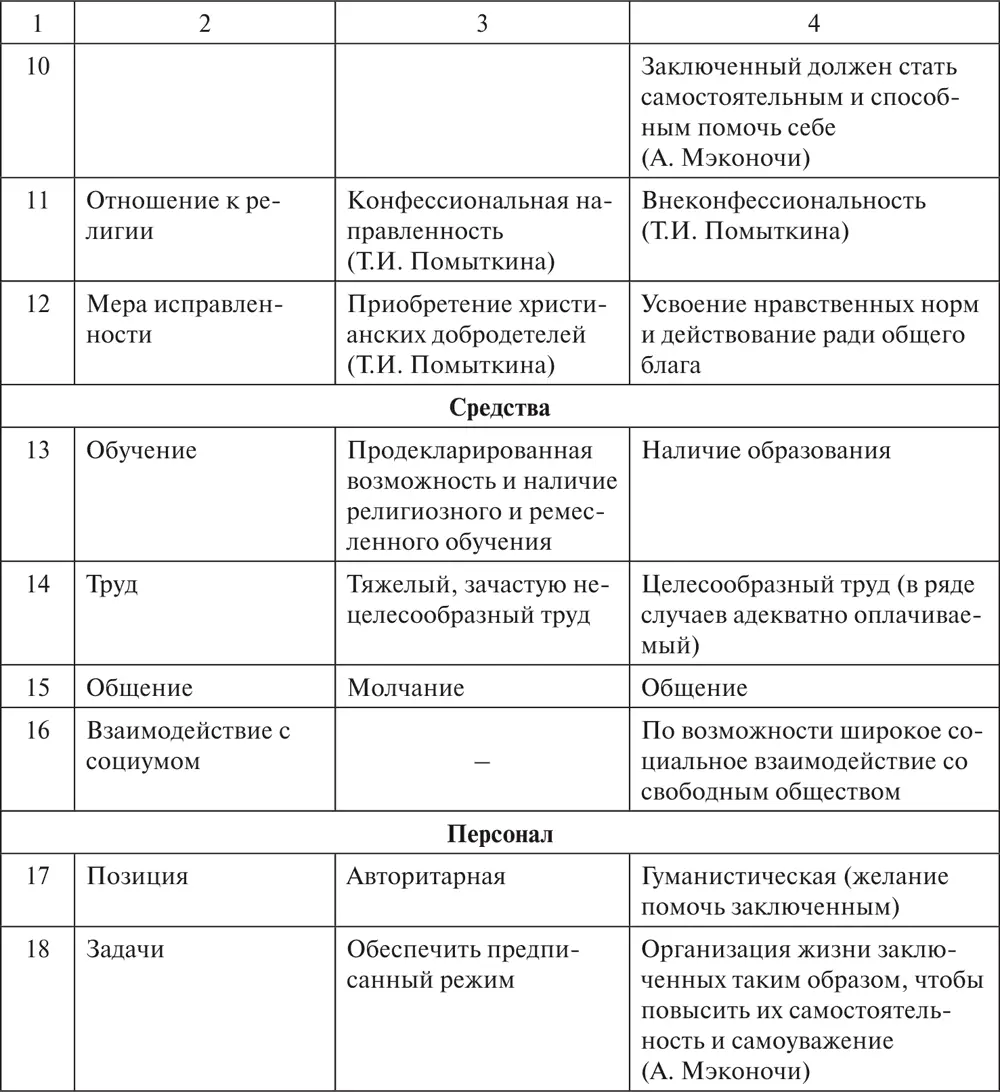

Сущностные характеристики подходов внешней детерминации и самодетерминации наглядно представлены в табл. 3 (подход двойной детерминации будет изложен в разделе 1.4). Подход внешней детерминации самоисправления целостно был предложен Ж. Мабильоном, он и представлен в табл. 3. Модель самоисправления этого подхода в определенной степени можно соотнести с криминологической моделью покаяния, поэтому мы использовали положения такой модели, выявленные современным отечественным юристом К. В. Корсаковым [115].

Хотя целостно подход самоисправления на основе самодетерминизма ни в теории, ни в практике не был представлен, однако на основе синтеза идей философов, педагогов, тюрьмоведов (XVIII–XIX вв.) мы обозначили его суть, определив как «предпосылки подхода самодетерминации» (см. табл. 3). Нами использовались и некоторые показатели системы А. Мэконочи, названные самим реформатором наиболее способствующими повышению самостоятельности заключенных.

В колонке «Предпосылки подхода самодетерминации» табл. 3 выборка характеристик показателей ограничена временными рамками – первой половиной XIX в., поскольку к этому времени, как мы полагаем, уже были сформированы сущностные показатели, соотносимые с подходом внешней детерминации самоисправления.

При составлении табл. 3 были также учтены выводы отечественных исследователей (общая педагогика): В. В. Сасиной (в части формы организации отбывания наказания и образования заключенных) [221] и Т. И. Помыткиной (относительно условий нравственного самоисправления наркозависимых и различий подходов к преодолению наркозависимости) [198].

Отметим, что в табл. 3 для наглядности показаны крайние проявления подхода внешней детерминации. Однако начиная с XVIII в. модель Ж. Мабильона постепенно начала впитывать гуманистические принципы, что проявилось в смягчении режима молчания, повышении целесообразности трудовой деятельности, расширении образования/просвещения и др. Но при этом, насколько позволяет судить наше исследование, постепенно нивелировалась идея самоисправления, хотя заключенный и наделялся большей свободой и самостоятельностью.

Таблица 3. Сравнительная характеристика подходов детерминации самоисправления

В дальнейшем на первый план вышел подход двойной детерминации, при котором первоначальная детерминация со стороны персонала исправительных учреждений постепенно должна была преобразоваться в самодетерминацию работы над собой со стороны самого лица, лишенного свободы.

Во второй половине XIX – начале XX вв. в основном разрабатывались два подхода: подход внешней и подход двойной детерминации.

Подход внешней детерминации развивался через: расширение сети тюрем с полной изоляцией и идеей самоисправления через раскаяние; появление теории врожденного преступника (Ч. Ломброзо [111]) и развитие подхода обусловленности преступного поведения социальными факторами (Э. Ферри [112]). Выделим и теорию физиологической психологии [113]В. Вундта [114], в которой человек был определен просто объектом, полностью зависящим от внешних раздражителей. Другими словами, подход внешней детерминации самоисправления получил ресурсы в виде ряда теорий (детерминизм наследственности, среды, физиологии).

Подход двойной детерминации реализовывался посредством внедрения прогрессивной системы отбывания наказаний. Английский исследователь Макс Грюнхут писал, что «…прогрессивная система представляет такую организацию тюремного режима, при которой осужденному дается самостоятельная возможность взойти от начальной ступени своего заключения до момента освобождения. Эта система стимулирует исправление, улучшает его взаимоотношения, укрепляет и испытывает его волю, и, таким образом, отдает его судьбу в его же собственные руки» [236, с. 179]. В тюрьмах повысилась роль обучения, которое становится важной частью исправительного процесса.

В конце XIX – начале XX вв. усилились сотрудничество и обмен опытом между пенитенциарными системами различных стран. Проведение международных тюремных конгрессов [115]дало возможность сформулировать задачи и правила уголовно-исполнительной деятельности, тюремного устройства. Это определило уголовно-исполнительную политику различных стран в XX столетии [302, с. 303]. Постепенно выработалась точка зрения, согласно которой из заключения преступники должны выходить социально годными и полезными людьми [196]. Указывалось на необходимость усиления именно педагогических методов. Например, на конгрессе в Праге (1930) было высказано мнение о том, что «…исполнение наказания лишением свободы должно способствовать воспитанию и исправлению заключенного всеми средствами, предлагаемыми современной педагогикой[выделено нами. – С. Г. ]» [300, с. 461].

XX в. характеризовался периодической сменой подходов. Рассмотрим это на примере двух стран – Германии и Великобритании.

Так, в Германии министр юстиции Веймарской Республики Г. Радбрух [116]требовал отмены одиночного заключения («…одиночное заключение исправляет, однако для учреждения, а не для жизни» [37, с. 82]). Государственным деятелем отстаивалась идея перевоспитания взрослых. Он предложил объединить заключенных «…в ассоциацию, построенную по образцу гражданского общества» [37, с. 82]. Целью лишения свободы называлось «…предотвращение рецидива посредством “нравственного укрепления заключенных”» [37, с. 82]. Реализованная в дальнейшем исправительная модель (прогрессивная/ступенчатая система) не привела к успеху, так как превратилась в средство достижения дисциплины, а заключенные в основном практиковались в приспособленчестве, чтобы заслужить поощрения и перевод на более высокую ступень [37, с. 86]. Тем не менее была предпринята попытка повысить активность самих лиц, лишенных свободы.

В Третьем рейхе [117]возвратились идея покаяния преступников, теория устрашения и отношение к заключенному только как к объекту внешнего воздействия. Развивалась евгеника (теория избранности), начали проводиться медицинские и психиатрические опыты над заключенными, что вызывало смерть последних или их недееспособность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: