Владимир Эминов - Личность преступника

- Название:Личность преступника

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Юридический центр»

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-94201-324-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Эминов - Личность преступника краткое содержание

Для преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов, юристов-практиков, социологов и психологов, изучающих проблемы преступности и борьбы с ней, а также для широкого круга читателей.

Личность преступника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

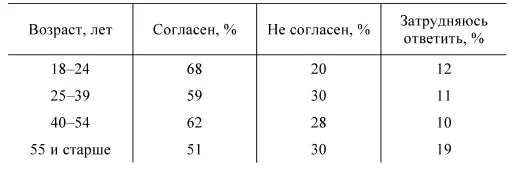

В опросе разных возрастных групп населения (всего 1600 человек), произведенном ВЦИОМ еще в 1998 г., был задан такой вопрос: «Согласны ли вы с утверждением, что при столкновении закона и здравого смысла надо исходить из здравого смысла?» Ответы приведены в табл. 4 (в процентах по отношению ко всем опрошенным в соответствующей возрастной группе).

Таблица 4

Соотношение права и морали

В этой таблице бросается в глаза понижение правового сознания в более молодых возрастных группах. Да и у представителей старших возрастов свыше половины считают здравый смысл более важным критерием правильности (и моральности) поведения, чем закон. Это свидетельствует о сохранении давней российской традиции противопоставления закона и справедливости.

Сходные выводы были получены и при опросе, проведенном в конце 2002 г. среди молодых студентов московских вузов, где также была сделана попытка увязать их моральные суждения с отношением к требованиям и запретам права.

Опрос астраханской молодежи (1998) показал, что 43 % из них настроены на соблюдение закона при любых обстоятельствах (даже если он «несправедлив» или «устарел»). Но 50 % полагают, что выполнять правовые предписания следует в зависимости от обстоятельств. [15] Рубан А. С. Указ. соч. С. 81.

Каковы эти обстоятельства? Как показывает поведение реальных людей (молодежи и лиц более старшего возраста), это, во-первых, затруднительное материальное положение и, во-вторых, общественные нравы, снисходительно оценивающие некоторые отступления от закона (т. е. господствующее правосознание, терпимо относящееся к не очень значительным правонарушениям).

Обратимся к художественной литературе, рисующей некоторые обобщенные образы современных людей.

Так, в одном из рассказов В. Исхаков повествует о жизни профессора, проректора гуманитарного университета: «Его благосостояние настолько явно обеспечено упорным и плодотворным трудом, что даже завистники не упорствуют, обвиняя его в использовании служебного положения: берет, мол, взятки за устройство отпрысков в ВУЗ… А с другой стороны, где кончается взятка и начинается простая человеческая благодарность? Что-то, конечно, было, дыма без огня не бывает, но в меру; не столько ради корысти, столько, возможно, чтобы самому ощутить свой вес в обществе: ведь скучно, согласитесь, располагая некоторыми возможностями, совсем ими не воспользоваться. Это уже нездоровый аскетизм какой-то, монашество. Вот именно: аскетизм!» [16] Исхаков В. Другая жизнь – другая история. Рассказ // Знамя. 2000. № 12. С. 88.

Здесь – лишь подозрение относительно отступления героя рассказа от моральных и правовых принципов. Но такого рода подозрение имеет, надо полагать, достаточно серьезные основания.

А вот уже не художественный вымысел, а откровенное свидетельство реального лица, полученное социологами при опросе населения. В данном случае рассказывает врач-анестезиолог из Костромы: «Благодарность примет практически любой, а взятки берут не все. Взяточники в институте, в принципе, всем известны. Скажем, экзамен принимают пять преподавателей. Из них, как правило, один или два – это люди старой закалки, которые будут ходить в рваных штанах, но денег у тебя не возьмут. Таким наплевать, чей ты сын, они все равно поставят тебе тот балл, которого ты заслуживаешь… Простой студент, конечно, такому деньги не понесет, а передаст их кому-то, про кого известно, что тот неравнодушен к деньгам». [17] Клямкин И., Тимофеев А. Указ. соч. С. 180.

Во многих случаях подобные действия, явно перерастающие в преступление, стимулируются несовершенным законодательством. Другой автор пишет: «У меня есть хороший знакомый, технарь, который начал собирать компьютеры, когда о них мало кто слышал. Он решил заняться бизнесом, продал квартиру, за что его все осуждали, вложил все деньги в торговлю радиоэлектроникой. На первый раз, как многие технари, сделал все по закону, и когда пришел в налоговую, ему там сказали: “Вы что, с ума сошли? Вы же разоритесь”. Тогда он ушел и быстренько все переписал на свою жену. Теперь он преуспевающий бизнесмен». [18] Там же. С. 182.

Несомненно, что моральные установки этого честного ранее человека были основательно расшатаны полученным советом. Трудно сказать, возникли ли у него суждения, которые можно квалифицировать как негативную автономную мораль (типа государство не обеднеет»), но что он близко подошел к преступной дорожке или уже встал на нее – это бесспорно.

О тесной связи аморализма, свойственного кризисному обществу, с ростом преступности написано немало художественных и публицистических произведений. Явления эти характерны не только для нашей страны. Выдающийся польский писатель Станислав Лем говорит в интервью корреспонденту газеты следующее: «Нельзя принудить людей быть моральными. Вот в Польше, с одной стороны, все католики. С другой – есть огромное число бродяг, нищих. Люди крадут, совершают преступления. У нас уже и мафия есть, почти как в США. А полиция ничего не может сделать, не имеет никакого авторитета. У церкви вроде бы авторитет есть, она всех призывает руководствоваться христианскими ценностями, но главная ценность сегодня – это деньги, в том числе и для церкви… Мы еще не дозрели до демократии. Делая скачок из социализма в капитализм, можно ведь голову сломать». [19] Лем С. Нельзя принудить людей быть моральными // Известия. 2001. 12 сент. С. 8.

Обзор этих высказываний и наблюдений, равно как и ответов опрошенных студентов, позволяет сделать несколько выводов.

Во-первых, ни один из опрошенных студентов не поставил под сомнение общественную опасность и нравственную недопустимость преступлений против государственной власти, общественной безопасности и общественного порядка, а также против мира и безопасности человечества. Видимо, сохранились традиционные государственно-патриотические установки, хотя они непосредственно не фигурировали в системе моральных представлений. Сохранилось и традиционно негативное отношение к преступлениям против личности.

Во-вторых, изменение общественного строя в России привело к смягчению оценок преступлений, вызванных нуждой значительной части населения, а также к либеральному отношению к преступлениям в сфере коммерции. Большинство опрошенных не ставит знака равенства между моралью и требованиями закона, считая, что его нарушения могут быть морально нейтральны или даже оправданы. И здесь важное значение придается мотивам поступка и сложившейся обстановке (что, кстати говоря, учитывается уголовным законом).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: