Коллектив авторов - Кино в меняющемся мире. Часть вторая

- Название:Кино в меняющемся мире. Часть вторая

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448342530

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Кино в меняющемся мире. Часть вторая краткое содержание

Кино в меняющемся мире. Часть вторая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Устремленность серьезного и чисто развлекательного кино навстречу друг другу в наши дни создает удивительную ситуацию, когда стилистика человеческого «телоглаза» применяется и в случаях фантастического или исторического экранного повествования. Причем, создатели коммерческого, богато постановочного кино пользуются наработками «Догмы» не менее интенсивно, нежели серьезный некоммерческий арт-хаус. Так, в «Девятом районе» (District 9, 2009) Нила Бломкампа предлагаемым обстоятельством оказывается вынужденная посадка на Землю инопланетного корабля с его беспомощными обитателями, а также возможность человека мутировать и превращаться в инопланетянина, похожего на креветку человеческого роста. При всем отрыве сюжета от социально-бытовой достоверности, фильм принципиально выдержан в стилистике документальной съемки, симулирует работу телерепортеров и камер видеонаблюдения, настаивая на иллюзии тотальной достоверности экранного зрелища. Все делается для того, чтобы зритель мог воскликнуть: «Верю! Верю, что именно так бы и было, если бы…».

Эффекты работы ручной камеры, столь принципиальные для канона «Догмы», парадоксально синтезируются со временем действия, которое можно определить как «задолго до появления ручной камеры». В последней серии «Шерлока Холмса» (2013) режиссера Андрея Кавуна в эпизоде гибели Ирэн Адлер Шерлок и Уотсон бегут к скамейке сквера, где сидит Ирэн, и камера движется сзади, вплотную к шумно дышащим и топающим ногами героям. Телоглаз бежит, движется неровно, и, кажется, тоже взволнованно дышит, повторяя ритм и даже эмоциональное состояние героев рубежа XIX—XX столетий, когда едва успели изобрести кино. Возникает новое условное «объединенное время», историческое-и-современное, отображающее формы прошлого, но с пластическим рисунком телоглаза, типичного именно для нынешней эпохи цифровых технологий, мобильной электроники и телесного раскрепощения индивида, все менее склонного стесняться своего тела, каким бы несовершенным оно ни было. Движение телоглаза отображает пластику современного человека – и этот человеческий субъект съемки преследует людей конца позапрошлого столетия.

В подобной стилистике есть новая степень допускаемой условности, когда иллюзия достоверности и явная игра в достоверность сосуществуют в материи фильма и не мешают вживанию зрителя в конфликтные ситуации экранного повествования. Само физическое присутствие камеры становится все более и более «легальным». Капли крови брызжут на стекло объектива в «Капитане Филлипсе» (Captain Phillips, 2013) Пола Гринграсса, посвященном захвату американского танкера сомалийскими пиратами. Фильм, как написано в титрах, основан на реальных событиях, очевидно, относится к современному периоду и, стало быть, элементы документалистского обнаружения камеры могут полноправно возникать в экранной материи.

Но жанр фэнтэзи, с его бытием вне исторического времени, ничего не должен, вроде бы, вообще ничего знать про кино и нуждаться в камерах. Однако снежинки ударяются о стекло объектива в «Гарри Поттере и узнике Аскабана» (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, 2004) Альфонсо Куарона – и это не жест иронии, не стремление рассеять магическую ауру поттерианы и намекнуть на условность мира волшебников. Подразумевается, что камера была, есть и будет всегда и везде, не надо обращать на это внимание, не надо и стыдливо прятать ее «глаз».

В конце XX века Триер и Винтерберг скандализировали старт ультрадокументальной, псевдолюбительской манеры съемок, тем самым создав вокруг обновленного кинореализма ауру моды и престижа. Это обеспечило более активную популяризацию идей «Догмы». Но главной причиной распространения элементов эстетики «Догмы» стало то, что на рубеже XX—XXI веков назрела всеобщая потребность в очередном сокращении дистанции между экранным образом и фрагментом необработанной материи бытия, потребность обновления видения и понимания жизни.

Идеи «Догмы» эффективно работают тогда, когда они не являются эстетической самоцелью, а служат созданию экранной драмы жизни, осмыслению конфликтов, составляющих суть современности, какой-либо исторической эпохи или «мира вообще». Итак, сегодняшняя камера зачастую являет Глаз Протея, склонный к композитной эстетике, различные элементы которой свободно перетекают друг в друга. Сегодняшнее кино свободно синтезирует демонстративную постановочность и иллюзии документальности, соответствия историческим свидетельствам и фантазийный антураж, игровые выпадения из реалистического жизнеподобия, эффекты телевизионных программ или интернет видео, многократно меняя правила своего функционирования в соответствии с художественными потребностями момента. Сверхчеловеческое видение «киноглаза» и сугубо человеческое видение-присутствие «телоглаза» обнаруживают себя нередко в одном и том же художественном кинофильме. Повышенный динамизм, текучесть и неоднородность современного пространства бытия опосредованно отображаются в киновидении рубежа XX—XXI столетий.

Александра Василькова

•

Новые формы и смыслы в современной отечественной анимации

Василькова Александра Николаевна – выпускница Школы-студии МХАТ, художник-технолог сцены. Научный сотрудник сектора медийных искусств ГИИ. Литературный и кинопереводчик с французского и литовского языков, художник по куклам.

Об авторе

Монографии: «Душа и тело куклы», «Мир фильмов Ивана Максимова», «Феномен виртуальности».

Сфера интересов: анимационное кино и кукольный театр.

«Я впервые попала на съемочную площадку в таком раннем детстве, что и сама этого не помню, мой отец был кинооператором, но анимацию люблю все же, пожалуй, больше, чем все прочие виды экранных искусств, и уж точно намного дольше. Когда это началось, тоже не помню, первый из запомнившихся и сегодня любимых фильмов – „Каникулы Бонифация“. А немного позже появились „Клубок“ и „Варежка“, которые много лет спустя проросли второй профессией – художника по куклам».

Ключевые слова:#анимация #мультипликация #аниматор #Союзмультфильм #Дисней #Сказка сказок

Вся история отечественной анимации насчитывает чуть более столетия: дата ее рождения, 1912 год, совпадает с премьерой первого фильма Владислава Старевича «Прекрасная Люканида, или Война рогачей и усачей».

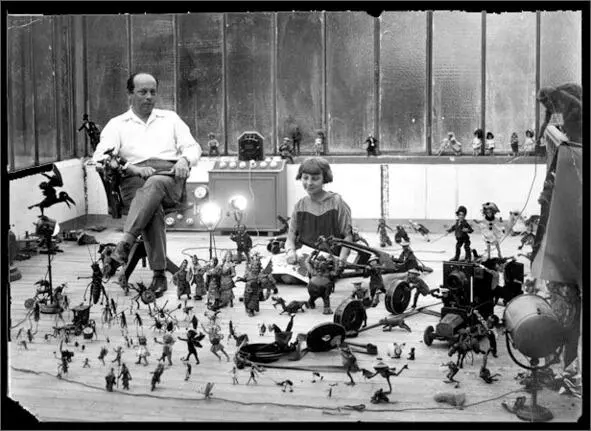

Владислав Старевич за работой над мультфильмом, 1911. Автор неизвестен

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов - Гражданское право. Части вторая и третья. Краткий курс [litres]](/books/1073990/kollektiv-avtorov-grazhdanskoe-pravo-chasti-vtoraya.webp)