Валерий Кривецкий - Черепно-мозговая травма. Руководство

- Название:Черепно-мозговая травма. Руководство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:2002

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-299-00223-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Кривецкий - Черепно-мозговая травма. Руководство краткое содержание

Черепно-мозговая травма. Руководство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

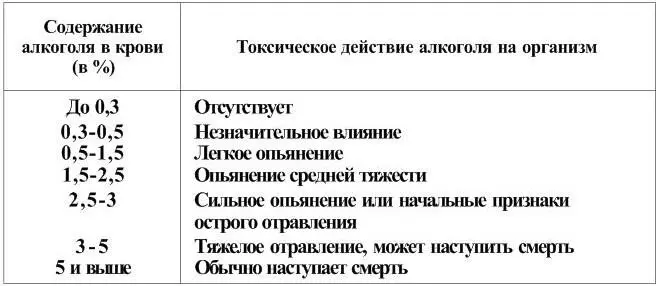

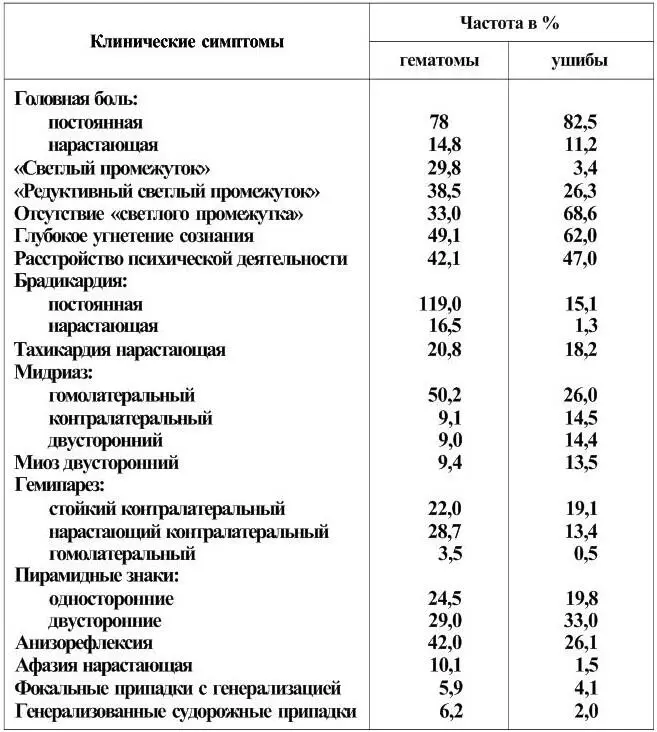

Таблица 2

Токсигеское действие алкоголя в зависимости от его концентрации в крови (по В. И. Прозоровскому, А. Ф. Рубцову, 1967)

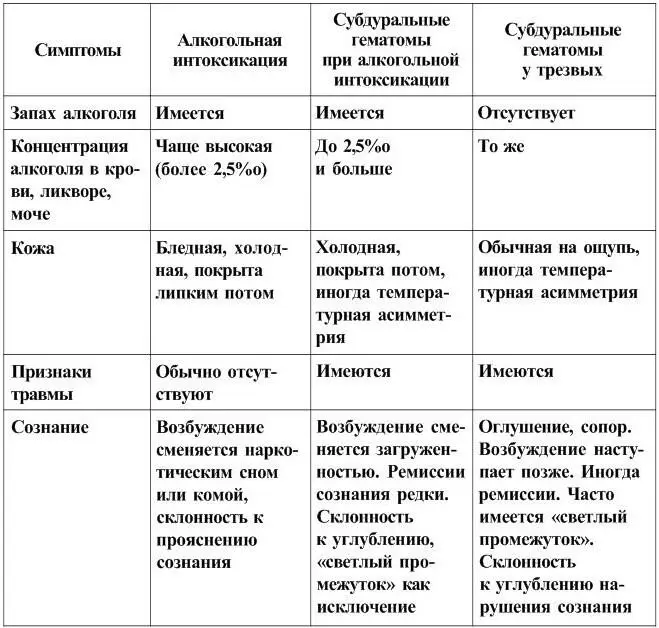

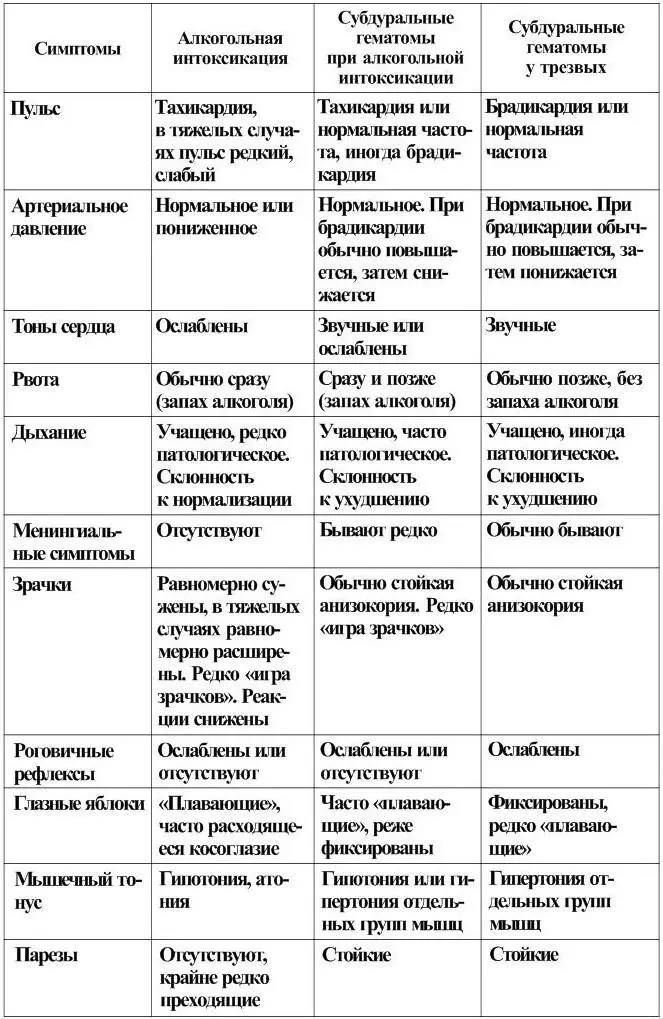

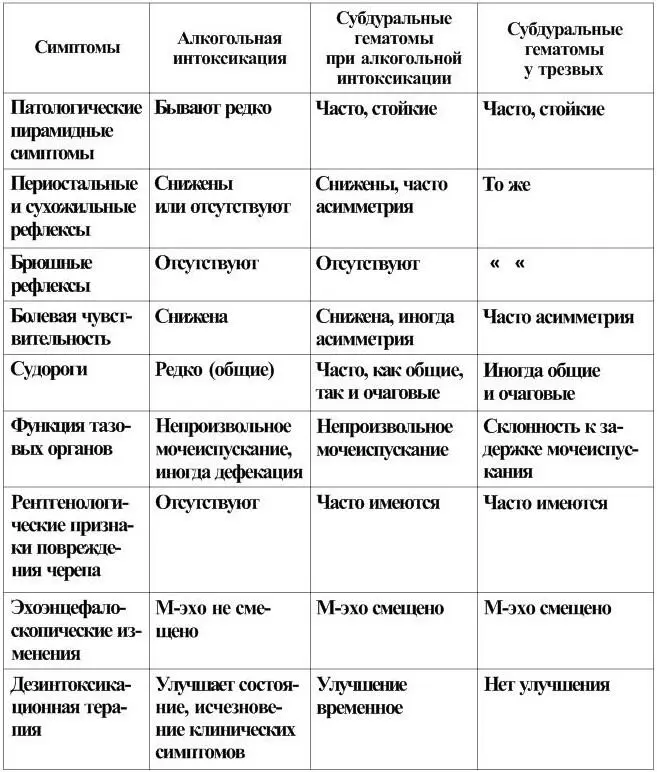

У части больных, поступающих в состоянии алкогольного опьянения, на фоне грубых нарушений сознания по типу сопора и даже комы, психомоторного возбуждения, обнаруживаются очаговые неврологические симптомы – анизокория, патологические пирамидные, мозжечково-вестибулярные, обусловленные только токсическим действием алкоголя. Отмечено, что общемозговые и особенно очаговые неврологические симптомы, вызванные алкогольной интоксикацией, нестойкие, преходящие. Они исчезают после ликвидации токсического действия алкоголя (табл. 3).

Таблица 3

Клинигеские симптомы при алкогольной интоксикации и травматигеских субдуральных гематомах

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ

Для постановки диагноза внутричерепной гематомы на этапе квалифицированной медицинской помощи ведущими являются оценка общесоматического статуса, хирургический осмотр головы, неврологический осмотр, краниография и эхоэнцефалоскопия.

Формирование внутричерепной гематомы с нарастанием синдрома компрессии головного мозга в большинстве учебных пособий характеризуется наличием совокупности следующих симптомов: «светлый промежуток», брадикардия, анизокория и контралатеральный гемипарез. Однако такая классическая картина встречается далеко не всегда и скорее характерна для фоновых ушибов головного мозга легкой и средней степени.

Частота и информативность характерных симптомов сдавления головного мозга зависит от времени, прошедшего с момента травмы, и динамики развития внутричерепного патологического процесса.

Сопоставление частоты встречаемости наиболее информативных симптомов при ушибе головного мозга и его травматическом сдавлении позволило наиболее достоверными считать «светлый промежуток», анизокорию и парез конечностей.

В первые 3 ч после травмы при ушибе головного мозга тяжелой степени со сдавлением наиболее часто в порядке убывания отмечаются: анизокория, асимметрия глубоких рефлексов, брадикардия, парез конечностей и эпилептические приступы. Как правило, при ушибе головного мозга тяжелой степени «светлый промежуток» практически не наблюдается и поэтому как диагностический критерий свою ценность теряет.

Для диагностики внутричерепных гематом важным является сочетание характерных для них симптомов. Чем большее количество симптомов компрессии головного мозга выявлено при осмотре пострадавшего, тем больше вероятность наличия травматической гематомы. При наличии 3 – 4 симптомов вероятность наличия гематомы достигает 90 %.

При симптоматологической верификации диагноза особую важность приобретает временной фактор. Так, в первые 3 ч после травмы почти у половины пострадавших с формирующимися внутричерепными гематомами характерных симптомов либо не отмечается, либо имеется какой-нибудь один симптом. Три или четыре признака, типичных для внутричерепных гематом, наблюдаются примерно у половины больных в первые трое суток, а в первые часы – только у четверти пострадавших (табл. 4).

Следует особо отметить, что отсутствие в раннем периоде патогномоничных признаков компрессии головного мозга не означает отсутствия формирующейся внутричерепной гематомы. В таких случаях важным является динамическое наблюдение за пострадавшим, повторные неврологические осмотры и эхоэнцефалоскопия.

Состояние неврологического статуса характеризуется симптомами выпадения (угнетения) или раздражения (ирритации) различных анатомических структур головного мозга, подвергшихся сдавлению гематомой. Развивающиеся симптомокомплексы компрессии головного мозга зависят от целого ряда факторов. Наиболее важными из них являются следующие:

– локализация гематомы;

– объем гематомы;

– исходное состояние мозга;

– выраженность общемозговых и стволовых расстройств;

– наличие интоксикации;

– сопутствующие экстракраниальные повреждения и заболевания.

Таблица 4

Частота основных клинических симптомов внутричерепных гематом и ушибов головного мозга в остром периоде ЧМТ (по В. В. Лебедеву, 1987)

Наиболее часто сдавлению на основании черепа подвергается глазодвигательный нерв. Симптоматика его поражения зависит от скорости формирования гематомы, ее объема и изменчива во времени. На первом этапе ирритации глазодвигательного нерва, несущего парасимпатический компонент иннервации зрачка (для m. sfincter pupille), происходит активизация его функции. Клинически это проявляется сужением зрачка на стороне гематомы. В последующем при нарастании степени компрессии происходит угнетение функции парасимпатического компонента, и в определенный промежуток времени зрачки могут быть равными по величине. Дальнейшее сдавление нерва приводит к выпадению его функции, и за счет преобладания симпатического компонента иннервации зрачка (сплетение на a. oftalmica) на стороне гематомы формируется стойкий мидриаз.

Развитие дислокационного синдрома с вовлечением в процесс стволовых структур приводит к двустороннему расширению зрагков и угнетению их реакции на свет. На рис. 12 представлена динамика величины зрачков при формировании внутричерепной гематомы справа.

Расширение зрачка на стороне гематомы встречается при эпидуральных гематомах у 30 % пострадавших, при субдуральных – у 70 %, при внутримозговых – у 50 %.

Важным моментом является оценка состояния иннервации взора. И в данном случае имеет место общий алгоритм динамики формирования внутричерепной гематомы. Раздражение центра содружественного поворота головы и глаз в противоположную сторону проявляется подергиваниями или установкой головы и глаз в сторону, противоположную гематоме. При угнетении функции (выпадении), за счет преобладания непораженного противоположного центра, происходит установка головы и глаз в сторону гематомы. В практике употребляется выражение: «больной смотрит на гематому». Расходящееся косоглазие, «плавающие» глазные яблоки свидетельствуют о вовлечении в процесс стволовых структур, т. е. являются признаками дислокации мозга.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: