Тимур Самедов - Травматические повреждения мягких тканей челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика и лечение

- Название:Травматические повреждения мягких тканей челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика и лечение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-299-00550-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тимур Самедов - Травматические повреждения мягких тканей челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика и лечение краткое содержание

Пособие проиллюстрировано 57 рисунками. Содержит контрольные вопросы, ситуационные задачи и проверочные тесты.

Книга адресована стоматологам, хирургам, челюстно-лицевым хирургам, преподавателям и студентам медицинских вузов.

Травматические повреждения мягких тканей челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика и лечение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Очевидна необходимость выделения в классификации рубрик « мягкие ткани », « кости » и деление повреждений по характеру ранения. Необходимо лишь указать, что огнестрельные ранения всегда относятся к категории открытых, в то время как неогнестрельные повреждения могут быть и открытыми и закрытыми.

Нередко повреждения челюстно-лицевой области сочетаются с повреждениями других частей тела. Согласно международной классификации болезней, тело человека принято условно разделять на семь анатомических областей: голова, грудь, шея, живот, таз, позвоночник, конечности. Например, если одновременно будут поражены лицо и грудь, то говорят о сочетанном повреждении . Причем, если такое повреждение нанесено одним ранящим снарядом, то оно обозначается как сочетанное одиночное, если же повреждающих агентов было два и более, то в этом случае говорят о множественном сочетанном . Если же два и более агента стали причиной повреждения одной анатомической области, то говорят об изолированном множественном поражении . В случае повреждения одной анатомической области одним ранящим снарядом, ранение называется одиночным изолированным .

При сочетанных повреждениях возникает необходимость определить первоочередность оказания помощи в зависимости от тяжести одного из повреждений. В процессе лечения ведущим может стать то повреждение, которое вначале было сопутствующим, тогда раненый будет переведен в другое отделение. Эти определения непостоянны даже для одного и того же раненого и имеют значение главным образом при первичной постановке диагноза. В понятие «сочетанные повреждения» к общему представлению об одновременном повреждении различных отделов тела необходимо добавить повреждения головы, при которых одновременно поражаются головной мозг, орган зрения или ЛОР-органы, требующие участия в лечении нейрохирурга, офтальмолога или ЛОР-специалиста.

При классификации травматических повреждений челюстнолицевой области следует различать степень их тяжести, которая определяется объемом и локализацией ранения, видом пораженной ткани, характером ранения и общим состоянием пострадавшего.

А. В. Лукьяненко (1996) предлагает классификацию, которая состоит из двух разделов. В первом разделе огнестрельные ранения лица классифицируются по виду ранения (изолированные, множественные, множественные ранения головы, сочетанные ранения). Во втором – по характеру ранения и его последствий, угрожающих жизни. Два раздела классификации соответствуют двум частям диагноза.

По степени тяжести повреждения ранения челюстно-лицевой области делят на три основные группы.

Легкая степень повреждения. Травматические повреждения челюстно-лицевой области легкой степени характеризуются следующими признаками (см. цв. вклейку, рис. 1):

– изолированные ограниченные повреждения мягких тканей лица без истинного их дефекта и без повреждения органов (языка, слюнных желез, нервных стволов и т. п.);

– изолированные повреждения альвеолярных отростков челюстей или отдельных зубов без нарушения непрерывности челюстей;

– повреждения, не проникающие в естественные полости челюстно-лицевой области;

– одиночные или множественные слепые ранения мягких тканей лица стандартными осколочными элементами (шарики, стрелки и т. п.), мелкими осколками оболочек минно-взрывных устройств, при условии расположения осколков вдали от жизненно важных органов, крупных нервных стволов или сосудов, без повреждения ветвей лицевого нерва, выводных протоков крупных слюнных желез;

– ушибы и ссадины лица;

– неогнестрельные переломы нижней челюсти без смещения отломков.

Средняя степень повреждения. Травматические повреждения челюстно-лицевой области средней степени характеризуются следующими признаками (см. цв. вклейку, рис. 2):

– изолированные обширные повреждения мягких тканей лица без истинного их дефекта, сопровождающиеся повреждениями отдельных анатомических образований и органов челюстно-лицевой области (языка, крупных слюнных желез и их протоков, век, крыльев носа, ушных раковин и т. п.);

– повреждения костей лицевого скелета с нарушением их непрерывности или повреждения, проникающие в естественные полости;

– небольшие по объему слепые ранения с локализацией инородных тел (пуль, осколков) вблизи жизненно важных анатомических образований, органов и крупных сосудов.

Тяжелая степень повреждения . Травматические повреждения челюстно-лицевой области тяжелой степени характеризуются следующими признаками (см. цв. вклейку, рис. 3):

– изолированные ранения только мягких тканей, сопровождающиеся обширными истинными дефектами или утратой небольших, но функционально и косметически важных фрагментов – наружного носа, век, губ, ушных раковин, языка, мягкого неба и т. д.;

– повреждения верхней или нижней челюсти, сопровождающиеся истинным дефектом кости, проникающие в полость рта, с повреждением твердого неба, проникающие в полость носа и околоносовые пазухи;

– множественные, многооскольчатые переломы костей лицевого черепа;

– повреждения крупных нервных стволов и ветвей тройничного нерва, крупных сосудов и венозных сплетений;

– наличие инородных тел (осколков, пуль), вторичных ранящих снарядов (зубы, костные отломки) вблизи жизненно и функционально важных анатомических образований челюстно-лицевой области.

1.2. Статистика травматических повреждений

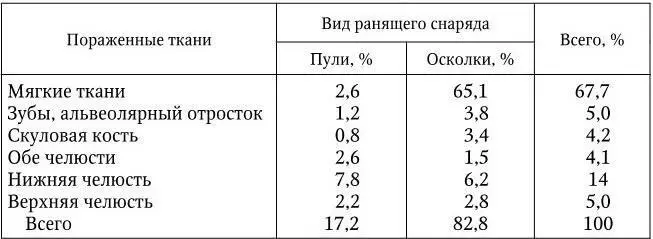

По статистике количество повреждений челюстно-лицевой области в Великую Отечественную войну (ВОВ) составляло 4,5– 5,0 % от общего количества травм, в мирное время – около 3,0 %. Однако в настоящее время в ходе локальных военных конфликтов (ЛВК) доля ранений челюстно-лицевой области выросла до 9 %. Огнестрельные повреждения костей лицевого скелета нижней челюсти – 58,6 %, верхней челюсти – 28,9 %, обеих челюстей – 21,5 %. Скуловая кость, как правило, повреждается в сочетании с другими костями лицевого скелета. Изолированные повреждения мягких тканей составляют 70 %, с повреждениями костей лицевого скелета – 30 %. В зависимости от ранящего снаряда: пули – 33,6 %, осколки – 65,3 %, прочие – 1,1 %. Проникающие в полость рта – 42,4 %, непроникающие – 57,6 %.

Частота и структура челюстно-лицевых ранений в период локальных современных конфликтов представлена в таблице 2.

Таблица 2

Частота и структура челюстно-лицевых ранений в период локальных конфликтов

Во времена Александра Македонского раненным в челюстнолицевую область вообще не оказывали помощь, их оставляли на поле боя. В годы Первой мировой войны (1914 – 1918 гг.) 41 % таких раненых были уволены из армии из-за «серьезного уродства лица» со значительными нарушениями жизненно важных функций. В боевых действиях в районе озера Хасан (1938 г.) и на реке Халхин-Гол (1939 г.) из-за ранений челюстно-лицевой области в армию не вернулись 21 % военнослужащих, а в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) в строй не вернулось только 15 %, т. е. 85 % раненых пополнили ряды действующей армии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: