Инга Заболотных - Медико-социальная экспертиза и реабилитация в кардиологии

- Название:Медико-социальная экспертиза и реабилитация в кардиологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00367-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Инга Заболотных - Медико-социальная экспертиза и реабилитация в кардиологии краткое содержание

Книга рекомендована для терапевтов, кардиологов, врачей клинико-экспертных комиссий (КЭК), врачей-экспертов бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ), врачей-реабилитологов, социальных работников, а также для студентов медицинских вузов.

Медико-социальная экспертиза и реабилитация в кардиологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

4.1.2. Оценка клинико-функциональных показателей больных и инвалидов с артериальной гипертензией

В условиях клиники СПб НЦЭР проведено клинико-функциональное обследование 49 пациентов с АГ.

При оценке нарушения кровообращения проводили анализ жалоб и анамнеза – характер болевого синдрома (кардиалгии или стенокардия), острой сердечной недостаточности – кардиальной астмы, пароксизмов нарушений ритма, гипертензионного синдрома, синкопальных состояний. Объективные клинические признаки позволяли определить наличие одышки, акроцианоза, застоя в малом круге кровообращения и/или в большом круге (увеличение печени, отеков), уровень переносимости физической нагрузки (приседания, наклоны туловища). Проводили измерение АД симметрично на плечевых артериях сидя, стоя, лежа. Обязательные исследования при диагностике нарушения кровообращения, помимо электрокардиографии покоя, ЭКГ с физическими нагрузками (тест шестиминутной ходьбы, степ-тест, велоэргометрия) [23], включали мониторирование ЭКГ [12], эхокардиографию (ЭхоКГ) [13], мониторирование АД [14], рентгеноскопию (рентгенографию) сердца, оценку функционального класса состояния системы кровообращения по опроснику инвалида в МЕТ (см. Приложение А). Определяли содержание в плазме крови глюкозы (натощак), общего холестерина, липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), триглицегидов (ТГ), креатинина, мочевой кислоты, протеинурии. Проводили исследование глазного дна, ультразвуковое исследование (УЗИ) почек и надпочечников, при необходимости УЗИ брахиоцефальных и позвоночных артерий. Комплексное функциональное исследование инвалидов вследствие эссенциальной артериальной гипертензии также включало методики интегральной реографии тела (ИРГТ), оценку мозгового кровотока по данным реоэнцефалографии (РЭГ) и вегетативную регуляцию сердечно-сосудистой системы по данным вариационной кардиоритмографии (ВКРГ).

Клинико-экспертные показатели с учетом психологических и социально-профессиональных факторов были сопоставлены с оценкой ОСТ 1, 2, 3 степени.

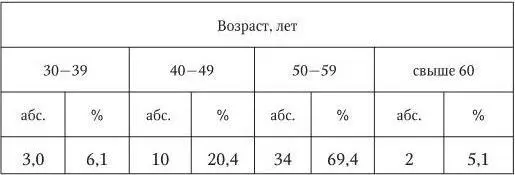

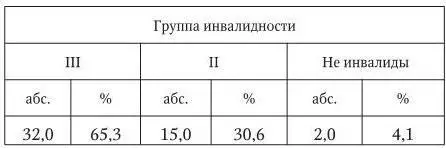

Распределение по возрасту и группам инвалидности пациентов с АГ представлено в табл.6и7.

Таблица 6

Распределение по возрасту пациентов с артериальной гипертензией

Таблица 7

Распределение по группам инвалидности пациентов с артериальной гипертензией

Преобладали пациенты в возрасте от 50 до 59 лет (69,4 %). Большинство обследованных (65,3 %) имели III группу инвалидности. Инвалидами II группы были признаны 30,6 % человек. Выявлена достоверная корреляция показателей группы инвалидности с возрастом пациентов ( r = 0,4; р < 0,01).

У всех пациентов причиной инвалидности было общее заболевание. За последние 5 лет динамика инвалидности была стабильна у 55,1 % всех обследованных. Положительная динамика отмечена у 14,3 %, отрицательная – у 28,6 %.

У больных с эссенциальной артериальной гипертензией в 87,8 % преобладало сочетание факторов риска – курение, употребление алкоголя, избыточный вес, неблагоприятная наследственность. У 4,1 % обследованных факторов риска по АГ не выявлено.

Почти у всех обследованных (93,9 %) длительность АГ превышала 3 года. В большинстве случаев (65,3 %) отмечено стабильное течение АГ, у 34,7 % обследованных – течение лабильное. Выявлена достоверная линейная связь характера течения АГ с показателями пройденной дистанции за 6 мин ( r = 0,4; р < 0,01) и наличием ишемических изменений при этом на ЭКГ ( r = 0,5; р < 0,001), т. е. характер течения отражал функциональные возможности организма.

В 49,0 % случаев диагностирована артериальная гипертензия 2 степени, у 30,6 % обследованных – 3 степени, у 20,4 % – 1степени, однако достоверной корреляционной зависимости степени АГ со степенью ОСТ не выявлено.

Активно лечили и регулярно наблюдали 46,9 % обследованных; 42,9 % обращались за лечением лишь при обострениях. Большинство обследованных лечили с помощью комбинированной терапии: 44,9 % бета-адреноблокаторы (ББ) и ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) на фоне диетотерапии; 30,6 % – ИАПФ и АК дигидропиридинового ряда на фоне диеты. Удается достичь целевых цифр АД у 14,3 % обследованных монотерапией ИАПФ, у 10,2 % – тиазидовыми диуретиками. Выявлена достоверная линейная связь характера медикаментозного лечения с возрастом ( r = 0,5; р < 0,001) и с нарушением углеводного обмена ( r = 0,4; р < 0,01). Нарушение углеводного обмена может быть обусловлено в том числе приемом ББ (44,9 %) и тиазидовых диуретиков (10,2 %). Так как эти препараты не являются метаболически нейтральными, они способствуют нарушению углеводного обмена.

Сопутствующая ИБС со стенокардией отмечена у 61,2 % обследуемых. У 51 % диагностированы типичные и атипичные приступы стенокардии, возникающие при физических и/или нервно-психических нагрузках: выявлена прямо пропорциональная зависимость наличия приступов с выраженностью одышки ( r = 0,5; р < 0,001), оценкой функционального состояния системы кровообращения в МЕТ ( r = 0,4; р < 0,001), стадией ХСН ( r = 0,5; р < 0,001).

Отеки нижних конечностей к концу дня отмечены у 91,8 % обследованных, что, возможно, связано в том числе с лечением препаратами дигидропиридинового ряда, имевшем место у 30,6 % обследованных, так как выявлена достоверная линейная связь выраженности отеков с активностью лечения ( r = 0,4; р < 0,01). Следует отметить, что также выявлена прямо пропорциональная зависимость выраженности отеков с нарушением статодинамической функции ( r = 0,5; р < 0,001), обусловленной хронической венозной недостаточностью (ХВН) и ангиопатиями с нарушением кровообращения в нижних конечностях ( r = 0,3; р < 0,01), но не отмечена достоверная корреляция выраженности отеков со стадией хронической сердечной недостаточности (ХСН), степенью нарушения функции кровообращения (см. Приложение А).

У 61,2 % обследованных отмечена одышка при подъеме на два пролета лестницы, выраженность одышки достоверно коррелировала с функциональным классом (ФК) стенокардии ( r = 0,5; р < 0,001).

Имел место незначительный акроцианоз кончика носа и губ у 61,2 % инвалидов.

По показателям опросника для оценки функционального класса состояния системы кровообращения в МЕТ преобладал II ФК (умеренное снижение физической работоспособности) у 85,7 % обследованных. IIIФК (выраженное снижение физической работоспособности) отмечен у 8,2 %, IФК (высокая физическая работоспособность) выявлен у 4,1 %, резкое снижение физической работоспособности (IVФК) определено у 2,0 % обследованных. Выявлена прямо пропорциональная зависимость показателя оценки функционального класса состояния по опроснику со стадией ХСН ( r = 0,3; р < 0,01), со степенью нарушения функции кровообращения ( r = 0,5; р < 0,001), с наличием ИБС ( r = 0,3; р < 0,01), с функциональным классом стенокардии ( r = 0,4; р < 0,01), с одышкой ( r = 0,5; р < 0,001), с нарушением кровообращения в нижних конечностях ( r = 0,4; р < 0,01).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: