Григорий Гутнер - Философия. Античные мыслители

- Название:Философия. Античные мыслители

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Свято-Филаретовский православно-христианский институт Литагент СФИ

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89100-130-5, 978-5-8291-1883-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Гутнер - Философия. Античные мыслители краткое содержание

В отличие от многих учебников по истории философии, в которых в хронологическом порядке пересказываются мнения («доксы») разных мыслителей, в книге прежде всего идет поиск ответа на вопрос, как мыслил тот или иной философ, а не что он утверждал. Читатель не найдет в учебнике изложения всех философских доктрин или теорий, возникших в античности. Однако по мере чтения у него возникнет представление о том, сколь серьезные проблемы возникали перед мыслителями того времени, и он в той или иной мере будет вовлечен в движение мысли, пытавшейся их решить.

Учебник предназначен для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Философия» (47.03.01), «Прикладная этика» (47.03.02), «Религиоведение» (47.03.01), «Теология» (48.03.01) и другим гуманитарным направлениям и специальностям.

Философия. Античные мыслители - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

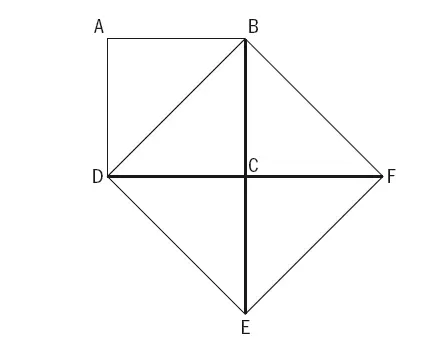

Сама задача состоит в том, чтобы построить квадрат, вдвое больший данного. Решение сводится к демонстрации, что именно таким квадратом, будет квадрат, сторона которого равна диагонали исходного квадрата. Это видно из приводимого рисунка.

Рис.2. Задача удвоения квадрата

Мы видим, что исходный квадрат – ABCD – составлен из двух равных треугольников. Квадрат DBFE, построенный на диагонали исходного, составлен из четырех точно таких же треугольников. Поэтому он вдвое больше исходного.

Здесь мы видим общий метод решения задач: разделение некоторого целого на равные части и составление нового целого из тех же частей. При этом достигается возможность соизмерения двух целостностей. В приведенном примере прямоугольный треугольник, полученный при делении исходного квадрата диагональю, является общей мерой для двух квадратов. Сопоставление двух целых предметов достигается благодаря их составленности из соизмеримых частей, в конечном счете из многократно воспроизведенной части, являющейся общей мерой.

Однако не все оказывается так гладко. Пифагорейцам пришлось иметь дело с задачами, которые не решаются подобным способом. В таких задачах ни при каком разбиении на части одного целого не удается составить из этих частей другое. Иными словами, существуют несоизмеримые величины. Таковы, например, сторона и диагональ квадрата. Мы не будем приводить здесь доказательства их несоизмеримости, но попробуем описать существо проблемы. Ясно, что диагональ больше стороны. При этом она не превышает сторону в целое число раз: удвоив сторону квадрата, мы получим величину, превышающую диагональ. Если взять теперь половину стороны, то окажется, что две половины, как мы знаем, меньше диагонали, тогда как три вторых стороны ее превышают. Разбив сторону на три равные части, мы получим, что 4/3 стороны меньше диагонали, а 5/3 – больше. Точно также 5/4 стороны не достает для покрытия диагонали, 6/4 – уже избыток. Такой же результат получится и при более дробных делениях. На какие бы равные части мы ни разделили сторону, нам никогда не удастся составить из этих частей диагональ, мы всякий раз будем получать либо недостаток, либо превышение. Впрочем, чем более мелкие части мы будем использовать, тем меньше будет разница между диагональю и составленных из этих частей отрезков. Поскольку линия делима до бесконечности, то можно достичь сколь угодно точного приближения, но точного равенства – никогда.

Несоизмеримость явно связана с бесконечной делимостью. Она не могла бы возникнуть, если бы существовал некий предел делению, если бы мы могли выявить некий атом [44] Atomos по-гречески буквально значит «неделимый».

, из которого были бы составлены все геометрические величины. Такой атом был бы универсальной мерой, и несоизмеримость была бы невозможна. Но такого атома нет, и, соответственно, нет общей меры для всех геометрических величин. При решении каждой задачи мы должны выбирать особую меру, сообразно ее условиям. Но, оказывается, что найти такую меру не всегда возможно.

В геометрии, таким образом, мы опять имеем дело с пределом и беспредельным. Фигуры и линии ограничены, т. е. имеют предел, но бесконечно делимы, следовательно, включают беспредельное. Точки, ограничивающие линии, и линии, огранивающие фигуры, играют ту же роль, что отдельные голоса в музыке. Они разграничивают континуум, бесконечно делимую среду, вносят в нее структуру, определенность. Именно благодаря такому разграничению возникают соразмерные целостности, подобные тем, которые мы видели в задаче об удвоении квадрата. Но, как видим, в геометрии предел не всегда может совладать с беспредельным. «Прорываясь» в виде несоизмеримости, оно не позволяет нам достичь полной ясности при изучении геометрических фигур и величин.

Гораздо в большей степени удается достичь ясности в арифметике. Здесь мы имеем как раз то, что отсутствовало в геометрии – общую меру. Все числа соизмеримы, поскольку составлены из единиц. В этом собственно и состоит определение числа. По Евклиду, число есть «множество, составленное из единиц» (Евклид. Начала. VII. Опр. 2). Если же пользоваться пифагорейскими источниками, то сходное по сути, хотя и несколько более сложное, определение дает Никомах из Герасы: «Число есть ограниченное множество, или собрание единиц, или поток составленного из единиц количества» [45] [Никомах, ю6].

. Единица не определяется никак. Она, в отличие от числа, неделима. Иными словами, в арифметике мы имеем ровно ту ситуацию, которую описывали выше. Этим арифметика принципиально отличается от геометрии. Впрочем, число также есть единство предела и беспредельного, но беспредельное проявляет себя здесь не через бесконечную делимость, а через неограниченное возрастание.

Рассмотрим некоторые важные особенности пифагорейской арифметики, опираясь на только что цитированный источник – трактат Никомаха из Герасы. Прежде всего, заметим, что его автор настаивает на неравноправном положении наук, почитая арифметику более значимой, чем все остальные, и даже называя ее «матерью всех наук» [46] [Никомах, 104].

. Аргументирует он это тем, что «с ее уничтожением уничтожаются все науки, сама же она не уничтожается вместе с ними». Ни геометрия, ни астрономия, ни музыка не могут изучаться без знания чисел. Числа же, упорядочивая и организуя все остальное, не зависят ни от чего. О числах при этом достигается наиболее ясное знание.

Начнем с классификации чисел. Единица, заметим, числом не является. Она есть начало всякого числа. Числа же, прежде всего, разделяются на четные и нечетные. Первые делятся на два равных, вторые же не могут быть разделены на два.

Четные числа, в свою очередь, разделяются на три вида: четно-четные, четно-нечетные, нечетно-четные. Определения этих видов таковы.

Четно-четные числа, по определению Никомаха, делятся на две равные части так, что получившиеся доли, в свою очередь, делятся пополам и это деление пополам можно продолжать до тех пор, пока не получится единица. Иными словами, речь идет о степенях двойки, т. е. числах 2, 4, 8,16, 32, 64…

Четно-нечетное число таково, что его половины уже не делятся на два. Таковы, например, 6,10,14,18, 22, 30. Этот вид четных чисел Никомах называет противоположным первому.

Наконец третий вид, который Никомах считает средним между двумя противоположностями – нечетно-четные числа – это числа, половины которых делятся пополам, и даже у некоторых половины половин делятся надвое, а у некоторых это деление можно продолжить и далее. Однако, в отличие от четно-четных чисел, это деление невозможно продолжить до единицы. Его конечным итогом всегда будет какое-то нечетное число (напомним, что единицу пифагорейцы числом не считали, а потому не считали ее нечетной). Таковы, например, числа 24, 28, 36, 40, 44.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: