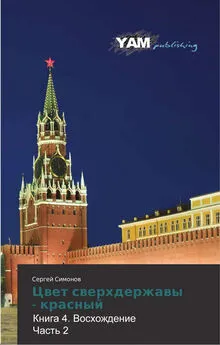

Симонов Сергей - Цвет сверхдержавы - красный 4 Восхождение. часть 2

- Название:Цвет сверхдержавы - красный 4 Восхождение. часть 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Симонов Сергей - Цвет сверхдержавы - красный 4 Восхождение. часть 2 краткое содержание

Цвет сверхдержавы - красный 4 Восхождение. часть 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Завод по выпуску двигателей в Индии построили в течение 1958 года. В тёплом климате капитального строительства не требовалось. Материалы сначала покупали французские, потом сумели подобрать, либо разработать советские аналоги. Документацию на переделанный двигатель индусам передавать не решились. Проще оказалось поставлять из Индии комплекты деталей и готовые узлы, и собирать из них двигатель на месте.

Секретчики взвыли — как так, на сверхсекретной новейшей ракете двигатель наполовину импортного производства! Вопрос вынесли на уровень Президиума ЦК. На обсуждении Никита Сергеевич спросил:

— Мы такой двигатель сами сделать сможем?

— Прямо сейчас — нет, — ответил министр авиапромышленности Дементьев. — Лет через пять, может, через три, если лицензию купим — сделаем.

— Лицензию покупайте. А пока не купили — покупайте у индусов комплекты деталей и собирайте у нас двигатели.

— Никита Сергеич! — взвился министр обороны Гречко. — Да как же так можно? А если война? А если поставки прекратятся?

— Ты, Андрей Антоныч, всё ещё готовишься к прошедшей войне. В которой наша промышленность сделала 36 тысяч Ил-2, — ответил Хрущёв. — А в современной войне тебе на это времени никто не даст. Воевать ты будешь, не дай бог, если такое случится, от силы два-три дня, и только тем, что в мирное время успел заготовить. А потом воевать станет некому, нечем, и не с кем. От промышленности останутся радиоактивные руины. И от городов тоже.

— Осваивать собственное производство двигателей будем. Но, пока не освоили, придётся покупать детали у индусов. Нам в 1957 году французы лицензию всё равно не продали бы, — заключил Никита Сергеевич.

Вопрос оказался решён своевременно.

Второй проблемой, которую надо было решать, стала система наведения. Челомей в это время дорабатывал свою П-6, пытаясь сделать режим полёта со следованием рельефу местности, он надеялся сделать из ПКР тактическую ракету для стрельбы по наземным целям. Березняк тоже задался целью научить ракету летать на заданной высоте, огибая складки местности. На ракету поставили радиовысотомер и локатор миллиметрового диапазона. Высотомер посылал сигнал вертикально вниз, локатор — под заданным углом вперёд, для своевременного обнаружения препятствий.

Но главной задачей было научить ракету попадать как можно точнее в цель. За более чем три часа полёта гироскоп инерциальной системы успевал достаточно прилично уйти в сторону. Нужна была дополнительная коррекция.

Система астрокоррекции при полёте на малых высотах отпадала сразу. Челомей посоветовал попробовать наводиться по пеленгам на гражданские источники радиосигналов, вычисляя нужное смещение. Но этот способ годился в основном для боевых блоков, падающих на цель сверху. При подлёте к цели на малой высоте нужно было что-то другое.

Полноценной спутниковой навигации ещё не было. Сначала хотели «научить» ракету находить цель по удалённым местным ориентирам. Но для этого на каждую ракету нужно было поставить бортовую ЭВМ. Для 1959 года это было слишком фантастично. Идею пришлось отложить.

Решили сделать навигацию по радиопередатчикам американской же навигационной системы LORAN. В ракету перед пуском записывались значения пеленгов на несколько ближайших к цели станций LORAN. Как только аппаратура ракеты начинала принимать сигналы этих радиомаяков, простейшие аналоговые интеграторы постоянно сравнивали вычисленные значения пеленгов с заданными, вырабатывая команды на манёвры ракеты, ведущие к минимизации вычисленных расхождений. Если же требовалось атаковать цель в районе, где станций LORAN не было, например, для удара не по США, предполагалось, что вокруг района предполагаемых целей командами спецназа или агентурой Коминтерна будут выставлены радиомаяки, и сделана топопривязка маяков и целей к местности.

Полученная таким образом точность была, конечно, невелика — КВО получалось около 500-800 метров. Она компенсировалась термоядерным зарядом в 200 килотонн. Предусмотрели и неядерное снаряжение — кассетную боевую часть, снаряженную осколочными и зажигательными поражающими элементами.

Следующим этапом Александр Яковлевич наметил дооснащение новой крылатой ракеты телевизионной системой наведения на конечном участке, чтобы можно было использовать фугасную или проникающую боевую часть. Предполагалось, что полученное с помощью фоторазведки или агентурной разведки изображение цели будет заложено в ракету в качестве шаблона, и система наведения будет сравнивать с этим шаблоном текущее изображение цели. Но пока это была лишь концепция.

Ракета могла быть запущена с самолётов Ту-95, Ту-22, Ту-16 и 3М, с подводных лодок через торпедные аппараты, с надводных кораблей из тех же стандартных УВП, из которых запускались зенитные ракеты. Впрочем, для надводных кораблей возможности по её применению ограничивались количеством ячеек в УВП, большая часть которых обычно была занята зенитными ракетами, а на подводных лодках ракеты занимали часть места, отведённого для торпедного боекомплекта.

Для сухопутного размещения была спроектирована пусковая установка на 8 ракет в стандартном 12-метровом морском контейнере. Докладывая о своей разработке на заседании Военно-промышленной комиссии, Александр Яковлевич принёс с собой модель контейнерной пусковой установки. Он поставил её на стол, нажал кнопку. Спрятанные внутри моторчики открыли половинки верхней крышки, подняли блок пусковых труб, и из них одна за другой вылетели, автоматически раскрывая крылья, 8 ракет. Демонстрация получилась очень убедительная.

Вооружение было лишь частью общей программы развития флота. Адмирал предложил обсудить её на совещании НТС СССР. Основой программы было сокращение «зоопарка» проектов, которые то и дело появлялись с подачи многочисленных разработчиков, чаще, чем следовало, находивших поддержку у Главкома ВМФ адмирала Горшкова.

В составе флота появилось 3 отремонтированных бывших британских авианосца, бывшие «Eagle», «Bulvark» и «Albion», получившие названия «Северодвинск», «Николаев» и «Новосибирск», а также два вертолётоносца — в них переклассифицировали трофейные «Teseus» и «Ocean», получившие новые имена — «Ярославль» и «Хабаровск». Два первых уже успели коротко поучаствовать в греко-турецком конфликте 1958 г, обеспечивая высадку советской морской пехоты (АИ, см. гл. 03-11). «Николаев» был приписан к Средиземноморскому флоту, «Северодвинск» — к Северному, «Новосибирск» — к Тихоокеанскому. При этом «Северодвинск» и «Николаев», разумеется, чаще находились в Атлантике. Первый полноценный советский авианосец «Минск» был ещё на стапеле, в достаточно ранней стадии постройки. (АИ)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Борис Орлов - Цвет сакуры – красный [litres]](/books/1069737/boris-orlov-cvet-sakury-krasnyj-litres.webp)

![Борис Орлов - Цвет сакуры красный [СИ с издат. обложкой]](/books/1076905/boris-orlov-cvet-sakury-krasnyj-si-s-izdat-oblozh.webp)