Николай Димчевский - На суше и на море. 1973. Выпуск 13

- Название:На суше и на море. 1973. Выпуск 13

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1973

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Димчевский - На суше и на море. 1973. Выпуск 13 краткое содержание

В сборнике публикуются приключенческие и историко-географические повести, рассказы и очерки о людях, природе и городах нашей Родины и зарубежных стран, о различных путешествиях и исследованиях, зарисовки из жизни животного мира, фантастические рассказы советских и зарубежных авторов. В разделе «Факты. Догадки. Случаи…» помещены научно-популярные статьи и очерки о жизни животных, о магнитном поле Земли и истории маяков.

На суше и на море. 1973. Выпуск 13 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

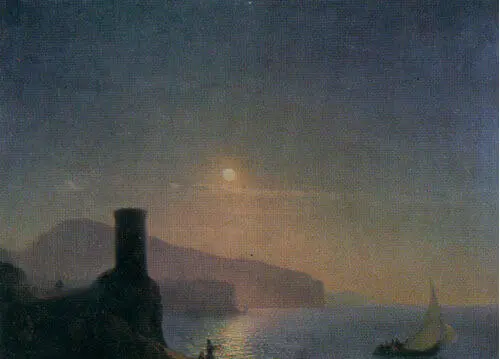

Все в Сорренто и его окрестностях напоминало о Щедрине. Жители с готовностью рассказывали про maestro Russo, запечатлевшего на картинах их родные места. Айвазовского и Штернберга проводили к любимому месту Щедрина близ Сорренто — Капуччини. Отсюда открывался вид на обрывистый мыс Граделле, на залитое солнцем живописное селение Мета. Здесь художник вдохновлялся, когда создавал свои знаменитые «Террасы на берегу моря».

Из Сорренто друзья проследовали еще в одно из любимых мест Щедрина — в Амальфи. Широкий залив, скалистые горы, мирная жизнь рыбаков на берегу — все это было сродни каприйскому пейзажу.

С высоты скалистых стен здесь открывается простор, поражающий прозрачностью и торжественностью; на закате удивительно зеленеет небо, а горы горят багрянцем… Ночь наступает медленнее, чем в Неаполе или Сорренто, а крупные звезды на небе, слабый теплый ветер и шуршание морской волны о камни набережной напомнили Айвазовскому образ далекой Феодосии.

…Огромное количество впечатлений, накопленных во время странствий, требовали выхода. Но для этого необходимо отдалиться от местности, которую он собирается изобразить на картине.

В этом Айвазовский отличается от своего учителя Щедрина, который не мог работать без натуры. У него, Айвазовского, уже выработан другой метод. Он убедился, что молнию, порыв ветра, всплеск волны писать с натуры немыслимо, все это художник должен запомнить. Он идет еще дальше: тот, кто не одарен памятью, сохраняющей впечатления живой природы, может быть отличным копиистом, но истинным художником — никогда!..

И чтобы перенести свои впечатления на холст, Айвазовский спешит в свою римскую мастерскую.

Опять, как в прежние дни, сюда доносится отдаленный звон колоколов церкви Санта-Мария делла Кончеционе, а синьора Тереза еще бдительнее оберегает его труд.

На мольберте одну картину сменяет другая. И хотя он пишет с фантастической быстротой, никто не ведает, как ему достаются шедевры. Его ежедневные бдения у холста напоминали сражения. Не раз неудовлетворенность написанным повергала его в отчаяние, но он не отступал и только тогда отходил от холста, когда на картине воплощались его замыслы такими, какими возникали до этого в воображении.

Кончились зимние месяцы, наступила весна. И снова Айвазовский отдает на суд зрителей свои картины — виды Неаполя, Венеции, Амальфи, Сорренто, Капри, изображения то морских бурь, кораблекрушений, то безмятежного моря, дремлющего в золотых лучах солнца или серебре лунных ночей…

Он снова отправляется в Париж. Опять, как прежде, парижане выражают громкий восторг. И вдруг одна газета развязно объявила, что нигде так не ценят Айвазовского, как в Париже, что нигде он не был так обласкан, что русский художник намерен обосноваться здесь надолго и, возможно, даже навсегда поселиться во Франции.

Айвазовский был оскорблен: его, русского художника, подозревают в намерениях принять французское подданство… Он имел право в качестве пенсионера Петербургской академии художеств оставаться еще два года в чужих краях, но написал в Петербург, чтобы ему разрешили вернуться на родину до конца срока.

Еще так недавно он думал о дальних странствиях в Индию, Александрию… А теперь он должен, он обязан скорее вернуться в Россию. Этого требует от него честь русского художника…

В конце лета 1844 года Иван Айвазовский вернулся в Петербург.

ОБ АВТОРАХ

Вагнер Лев Арнольдович. Родился в 1915 году в городе Бердичеве. Окончил Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина. Специализировался по всеобщей истории искусств. Более двадцати лет Л. Вагнер преподавал в средних и высших учебных заведениях. В середине 50-х годов переходит на профессиональную литературную работу. Наиболее известны его повести о художниках Айвазовском, Венецианове, Александре Иванове, Брюллове. В нашем сборнике публикуется впервые. В настоящее время работает над романом о великом русском художнике-пейзажисте И. И. Левитане.

Григорович Надежда Семеновна. Родилась в селе Безлюдовка Харьковской области. Происходит из традиционной учительской семьи. И сама она после окончания Новосибирского учительского института в 1940 году долгое время работала в школе. В 40—50-х годах в различных периодических изданиях печатались ее стихи. В 60-х годах опубликованы два сборника рассказов и повесть. В 1971 году в издательстве «Искусство» в серии «Жизнь в искусстве» вышла книга И. Григорович, написанная совместно с Л. Вагнером, — «Айвазовский». В нашем сборнике публикуется впервые. В настоящее время работает над книгой рассказов о русских скульпторах.

К повести Л. Вагнера и Н. Григорович

«СТО ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ВИЗ»

Фотографии с картин И. К. Айвазовского из Калининской картинной галереи и Джозефа Тёрнера

И. К. Айвазовский

Валерий Гуляев

ЗА СОКРОВИЩАМИ АРИМАСПОВ

Очерк

Заставка А. Шикина

Рис. подобраны автором

В дальний путь караваны идут,

бубенцами звенят.

Кто поведал о бедах, что нам

на пути предстоят?

Омар ХайямЯ помню все так отчетливо, словно это было вчера. Длинное полутемное помещение университетского археологического музея в старом здании истфака на улице Герцена. Маленький, видавший виды столик с чернильными пятнами в узком простенке у окна. Плотная, слегка оплывшая фигура профессора. Каштановая бородка, добрые, со смешинкой голубые глаза. Мы, трое студентов-пятикурсников, не на шутку увлекшиеся скифской археологией, кое-как разместились вокруг стола и внимательно слушаем волнующее повествование о давно минувших днях. «Комментарий к скифскому рассказу Геродота» — так назывался цикл этих лекций. За несколько суховатыми, академическими фразами нашего наставника вставал таинственный и зовущий мир ожесточенных битв и далеких походов, мир своеобразной и яркой культуры, процветавшей в степях Северного Причерноморья около двух с половиной тысяч лет назад.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: