Николай Димчевский - На суше и на море. 1973. Выпуск 13

- Название:На суше и на море. 1973. Выпуск 13

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1973

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Димчевский - На суше и на море. 1973. Выпуск 13 краткое содержание

В сборнике публикуются приключенческие и историко-географические повести, рассказы и очерки о людях, природе и городах нашей Родины и зарубежных стран, о различных путешествиях и исследованиях, зарисовки из жизни животного мира, фантастические рассказы советских и зарубежных авторов. В разделе «Факты. Догадки. Случаи…» помещены научно-популярные статьи и очерки о жизни животных, о магнитном поле Земли и истории маяков.

На суше и на море. 1973. Выпуск 13 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В это же время (на рубеже VIII и VII веков до нашей эры) развернулись важные исторические события и в глубинах южно-русских степей, на всем их протяжении от Дона до Дуная. Господствующей силой на целых пять столетий становится здесь скифский союз племен, который объединял и кочевников-скотоводов, и оседлых земледельцев. Скифы-иранцы разгромили и вытеснили за пределы очерченной территории исконных ее обитателей — киммерийцев и на плечах охваченного паникой, бегущего врага двинулись в богатые страны юга. Изумленная Эллада через свои малоазийские города наконец получила более подробные сведения о тех самых таинственных северных варварах, в края которых так упорно стремились попасть греческие мореходы и купцы. В VII веке конные дружины скифских воинов перешли через Кавказские горы и, словно грозный смерч, обрушились на цветущие области древневосточных рабовладельческих цивилизаций.

Разбив без особого труда армии Урарту, Мидии и Ассирии, скифы прошли огнем и мечом вплоть до границ Египта. Египетский фараон Псамметих поспешил откупиться богатыми дарами от их нашествия. Двадцать восемь лет длилось, по преданию, безраздельное господство скифов в Передней Азии. Затем с награбленными сокровищами они возвратились в свои дикие степи.

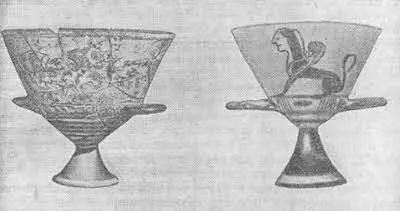

От предгорий Урала до зеленых дунайских берегов пролегли неоглядные ковыльные дали. Обильные рыбой, с покатыми лесистыми берегами реки пересекают причерноморскую и приазовскую степь с севера на юг. Мутный Тирас (Днестр), шумный и быстрый Гипанис (Буг), полноводный, царственный Днепр (Борисфен) плавно несут свои воды в синь Понта Эвксинского. И только тихий Дон-батюшка, греческий Танаис, изогнувшись гигантской угловатой петлей, впадает в мелководную Меотиду — Азовское море. Степные просторы с их роскошным травянистым покровом представляли собой одно сплошное гигантское пастбище и всегда манили кочевников-скотоводов. Много племен и народов прошло через степной коридор Северного Причерноморья. Но, пожалуй, наибольшей известностью среди них пользовались скифы. Знакомство с высокими культурами Древнего Востока не прошло для них бесследно. Скифские цари восприняли пышные костюмы и ритуалы восточных владык, окружили себя отборной дружиной и льстивыми сановниками — выходцами из знатных кочевых родов «царских» скифов. Военные предводители, вожди и старейшины других скифских племен также старались всячески подчеркнуть свое высокое положение. В руках знати сосредоточиваются большие богатства в виде табунов и стад, запасов пшеницы, ячменя, проса, пушнины, меда, воска и рыбы. Знать готова обменять все это на диковинные заморские товары, предметы роскоши, украшения, хмельные виноградные вина и кованные из меди доспехи. Греческие мореходы и торговцы устремляются к северному побережью Понта Эвксинского. Через сеть постоянных и временных торговых станций (эмпориев) они сбывают варварам продукцию эллинских ремесленников и виноделов, одновременно изучая язык, обычаи и нравы своих торговых партнеров — скифов.

Особенно поразил греков кочевой образ жизни многих скифских племен. В трудах Гесиода (VII век до нашей эры) упоминаются «галактофаги, живущие на повозках», в которых все без исключения античные авторы видят причерноморских скифов.

В степях между Днепром и Доном кочевали со своими стадами скифы-номады и скифы «царские». На правом берегу Нижнего Днепра обосновались скифы-земледельцы. К северу от скифов, в полосе лесостепи, на Днепре и Буге, испокон веков жили оседлые земледельческие племена, находившиеся в каком-то подчинении у скифов и отчасти усвоившие их культуру. Все скифские племена объединялись в один крупный союз, состоявший из трех групп племен, каждая из которых имела своего царя или вождя. Верховная власть принадлежала царю самого могущественного племени — скифов «царских». Кочевые скифы не основывали ни городов, ни селений. Царь со своим ближайшим окружением медленно передвигался по степным просторам Скифии, надолго разбивая на полюбившихся местах укрепленный лагерь. Около него находилась сильная конная дружина, всегда готовая к набегам и наездам. В мирное время цари, князья и родовая знать владели большими стадами и табунами. Всю черную работу исполняли рабы и слуги.

Настойчивые поиски следов первых греческих торговых факторий, или торжищ, в Северном Причерноморье ведутся уже много лет. Известно, что ранние поселения эллинов существовали когда-то на месте будущей Ольвии, в Пантикапее — Керчи и на острове Березань. Последний памятник — наиболее интересный и яркий из всех трех.

«Тих и безлюден маленький островок в северо-западной части Черного моря. С наступлением сумерек над ним загорается зеленый огонь маяка, указывая путь грузовым и пассажирским кораблям… В северо-восточной части есть удобная бухточка, куда заходят рыбачьи баркасы, и тишину острова нарушают только голоса рыбаков да крики чаек. Березань как бы замыкает Днепровско-Бугский лиман, а юго-западные берега его омывают зеленовато-синие волны моря. Длина острова около 800 метров, ширина около 400. Открытый ветрам и размываемый морем, остров быстро разрушается… за год исчезает не менее двадцати сантиметров суши…» Это отрывок из книги К. С. Горбуновой «Древние греки на острове Березань».

Мы не знаем, как в действительности происходило заселение острова греческими колонистами. Были ли у них предшественники? Или же поселок возник сразу, прочно став на ноги на долгие времена? На основе немногих фактов, имеющихся в нашем распоряжении, можно лишь предположительно воссоздать следующую картину.

В середине VII века в защищенной от ветра бухте на северо-восточной оконечности Березани появился остроносый греческий корабль. Высадившись на берег, эллины поспешили вознести молитвы богам за благополучное плавание. Труден и долог путь по бурному Понту на легком парусном суденышке. Не всегда милостив Посейдон, хотя ему и приносили обильные жертвы перед походом. Нужно задобрить и бога ветра Эола, чтобы он своими вихревыми объятиями не утопил невзначай перегруженный корабль. Медленно тянулись дни плавания вдоль пустынного фракийского побережья. Суша всегда должна находиться в поле видимости, иначе кормчему не проложить нужный путь. Надолго бросали якорь лишь в устье Истра (Дуная) и на берегу Тирасского (Днестровского) лимана. Там уже обосновались соплеменники-колонисты. Моряки чинили изодранные паруса, смолили доски обшивки на изогнутых корабельных боках, жадно расспрашивали о приметах дальнейшего пути. И щемило порой сердце перед неизвестностью. Что ждет их там, впереди, на краю богатейших земель Скифии? Ходили туда и раньше досужие люди. По возвращении рассказывали, что есть у слияния двух полноводных, обильных рыбой рек — Гипаниса и Борисфена — огромное «озеро» (Днепро-Бугский лиман), а на «озере», почти у самого выхода к Понту, удобный для поселения островок. От суши его отделяет мелкий пролив шириной 15–20 стадий [39] Стадий — древнегреческая мера длины, колебавшаяся от 150 до 190 м.

— надежная защита от нападений воинственных кочевников-варваров.

Интервал:

Закладка: