Array Коллектив авторов - Социология регионального и городского развития. Сборник статей

- Название:Социология регионального и городского развития. Сборник статей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ПСТГУ»

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-7429-0638-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Социология регионального и городского развития. Сборник статей краткое содержание

Сборник состоит из трех частей: первые две части акцентируют внимание читателя на теоретических разработках научного анализа, территориального развития, а в третьей части авторы статей представляют результаты своих прикладных исследований. Используются материалы не только Российской Федерации, но и других стран – Латвии, Белоруссии.

Сборник будет интересен и полезен самому широкому кругу читателей.

Социология регионального и городского развития. Сборник статей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Теоретико-методологические предпосылки исследования феномена пространственной самоорганизации населения образуют три взаимосвязанных постулата:

• перемещение населения в пространстве возможностей есть самоорганизующийся процесс общественного поведения индивидов, направляемый системой предпочтений;

• пространственная самоорганизация населения находит выражение в избирательном отношении жителей к территории их обитания: их концентрации в одних районах и рассредоточении в других в результате перемещений населения в пространстве;

• размеры численности (либо его плотность, либо его динамика) – интегральный показатель, отражающий действие многих, реально притягивающих людей в тот или иной регион факторов. И поэтому численность населения (либо его плотность, либо его динамика) могут рассматриваться как индикаторы привлекательности этих районов для определенных социальных групп населения.

Наиболее распространенными моделями, применяемыми в исследованиях развития пространственных систем, являются гравитационные , а также модели потенциалов и пространственного взаимодействия. Различные модификации гравитационной модели предложены Ципфом, Рейвенстайном, Янгом и Рейли, однако наиболее известна гравитационная модель Стюарта, основанная на концепции об аналогии между социальными и физическими явлениями. Стюартом предложены три базисных социальных понятия, которые зиждутся на законах классической ньютоновской физики. Стюарт ввел аналогичное силе тяготения понятие «демографической силы »; второе понятие « демографической энергии» аналогично по смыслу гравитационной энергии; третий введенный Стюартом термин – « демографический потенциал » – соответствует физическому понятию гравитационного потенциала [10, с. 444]. В ряде отечественных работ демографический потенциал рассматривается как мера концентрации населения либо как определитель суммы возможностей осуществления какой-либо деятельности [3, с. 71, 73].

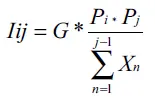

На развитие гравитационной модели оказали влияние работы С. А. Стауффера. Предложенная им модель для анализа пространственных взаимодействий основана на предположении, что мигрантов привлекают в том или ином пункте так называемые благоприятные возможности, которые Стауффер рассматривает в качестве массы пункта притяжения; в качестве массы пункта выхода он предложил использовать показатели численности населения [11, с. 846]. Модель С. А. Стауффера является несимметричной, так как взаимодействующие населенные пункты обладают качественно различными массами. Модель Стауффера записывается следующим образом:

где Iij – величина потока мигрантов между пунктами i и j;

Pi – численность населения в пункте I;

Pj – число благоприятных возможностей в пункте j;

Хn – число благоприятных возможностей в n-промежуточном пункте; n=1, 2, 3. . . . . j-1

Свою гипотезу Стауффер сформулировал следующим образом: «Связи между подвижностью населения и расстоянием не обязательны; число людей, перемещающихся на определенное расстояние, прямо пропорционально числу благоприятных возможностей в конце этого расстояния и обратно пропорционально числу промежуточных возможностей; связь между подвижностью и расстоянием определяется дополнительной зависимостью, в которой сумма промежуточных возможностей будет функцией расстояния» [11, с. 846–847]. Расстояние в модели С. А. Стауффера выражено, таким образом, через количество имеющихся между пунктами въезда и выезда благоприятных возможностей, которые и задерживают мигрантов. Чем расстояние больше, тем больше и промежуточных возможностей и, следовательно, меньше миграционный поток.

Главное достоинство модели столкновения возможностей состоит в том, что она опирается на логику поведения человека, стремящегося найти место работы как можно ближе к месту жительства, увеличить свой трудовой доход, улучшить условия труда, быта и отдыха. Мы полагаем, что модель столкновения возможностей можно интерпретировать как способ отражения средствами математической записи содержания феномена пространственной самоорганизации населения. Иными словами, в модели Стауффера находит выражение важный в методологическом отношении тезис о том, что территориальная подвижность населения представляет собой самоорганизующийся процесс общественного поведения индивидов, который направляется системой предпочтений.

Дальнейшее развитие гипотеза С. А. Стауффера получила в работах Уорнца, Портера и Ульмана. Внимания заслуживают идеи Ульмана о комплементарности, столкновении возможностей и подвижности. Комплементарность Ульман объясняет следующим образом: «Чтобы между двумя территориями возникло взаимодействие, должен существовать спрос со стороны одной из них и предложение – с другой… Чтобы начался взаимообмен, требуются строго определенные условия для взаимной дополнительности объектов общения. Это и есть комплементарность» [12, с. 867]. По поводу столкновения возможностей Ульман указывает, что «комплементарность приводит к развитию обмена между двумя территориями лишь в том случае, если нет вмешательства со стороны другого источника снабжения» [12, с. 868]. Последний фактор, необходимый в системе взаимообмена, предполагает, по Ульману, «подвижность предметов обмена или, иначе говоря, расстояние между взаимодействующими территориями, выраженное через издержки, присущие конкретному виду связи, или через затраты времени» [12, с. 869].

В исследовательской практике наряду с гравитационными широко применяются предназначенные для практических расчетов регрессионные модели. Их использование связано с получением практических выводов относительно конкретных факторов и степени их влияния на территориальные перемещения населения. Нередко регрессионные модели дают невысокие значения коэффициентов множественной регрессии [8, с. 111]. Это объясняется прежде всего тем, что предположение о линейной зависимости результативного признака от факторных не соответствует действительности. Существенные ограничения накладывают и недостаток статистических данных по ряду важных для моделирования переменных, и в ряде случаев их несопоставимость в территориальном разрезе. Не всегда соблюдается требование независимости действия факторов. Все это свидетельствует о целесообразности дополнения регрессионного анализа перемещений населения в пространстве качественным исследованием их механизмов и необходимости тщательной интерпретации полученных результатов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов - Полевое руководство для научных журналистов [сборник статей]](/books/1096204/kollektiv-avtorov-polevoe-rukovodstvo-dlya-nauchnyh.webp)