А. Сазонов - Молодежь Москвы. Ценностные приоритеты, стратегии поведения и перспективы развития

- Название:Молодежь Москвы. Ценностные приоритеты, стратегии поведения и перспективы развития

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский Дом «Наука»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9902335-0-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Сазонов - Молодежь Москвы. Ценностные приоритеты, стратегии поведения и перспективы развития краткое содержание

Книга предназначена для специалистов по проблемам молодежи, субъектов социальной (особенно демографической и молодежной) политики, управленцев-практиков, преподавателей социологии и социальной работы, аспирантов и студентов, всех интересующихся данной проблематикой.

Молодежь Москвы. Ценностные приоритеты, стратегии поведения и перспективы развития - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Расширение охвата молодежи высшим образованием за последние годы обеспечивалось в основном за счет увеличения доли студентов, обучающихся с полным возмещением затрат в ВУЗах госсектора, а также расширения студенческого контингента негосударственных ВУЗов. На 2000 г. общее число студентов, получивших высшее образование с полным возмещением затрат в ВУЗах госсектора составляла более 20 % от общего контингента студентов, (против, например, 15 % в 1997 г.). Сегодня этот показатель увеличился еще более и имеет устойчивую тенденцию к росту.

По данным нашего исследования процент «бюджетников» от общей численности учащихся всего на 15–17 % выше числа «контрактников» (в нашу выборку их попало 58,8 %, а численность обучающихся на контрактной основе – 41,2 %.).

Такой путь свидетельствует о том, что решение накопившихся проблем развития образовательной сферы оказалось ограниченным малыми возможностями бюджетного финансирования. В последние годы не удалось преодолеть тенденции сокращения средств на образование из бюджетов всех уровней. По оценкам специалистов, затраты на образование от совокупного ВВП должны составлять не менее 6–7 %, на самом деле они составляют менее 3 %. Россия теряет свои позиции в сфере образования, достигнутые ранее. Расчеты индекса развития человеческого потенциала (далее – ИРЧП), исчисляемого как важный интегральный показатель социально-экономического развития стран, показывает утрату Россией своего места в мировом образовательном пространстве. По этому показателю Россия в 2012 г. заняла 55-е место в мире (ИРЧП России – 0,788). Индекс интеллектуального потенциала России, определяемый по показателям образованности населения и состояния науки, сегодня находится примерно на уровне 1960 г. и имеет тенденцию к снижению в результате эффекта провала образовательной и научной сферы в первой половине 90-х годов.

Изменение ситуации в лучшую сторону в силу многих объективных причин не ожидается слишком скоро. Отсутствие должного финансирования снижает уровень подготовки молодых специалистов. Наличие платных студенческих мест в государственных учебных заведениях и учебных заведениях негосударственного сектора не может существенно повлиять на доступность образования в связи с ухудшением платежеспособности населения и общим низким уровнем материального положения многих семей.

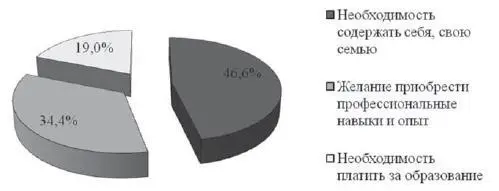

Большая часть учащихся дневных отделений из семей со средним достатком вынуждена работать, что негативно сказывается на успеваемости. Денежное выражение социальной поддержки со стороны государства (размер стипендий, дотаций и льгот) абсолютно недостаточно и не покрывает издержек даже на 25 %. Так, на вопрос анкеты «Если Вы учитесь и работаете, то чем это обусловлено?» более 60 % учащихся молодых людей, причем как мужчин, так и женщин, выбрали ответ «необходимостью содержать себя и свою семью» (46,6 %), или «необходимостью платить за образование» (19 %), лишь треть «желание приобрести профессиональные навыки и опыт» (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Причины, обуславливающие необходимость совмещения работы и учебы (в % от числа ответивших, n = 781)

Резкое социальное расслоение населения по имущественному признаку, произошедшее в постсоветское время, на фоне снижения общих объемов финансирования образования, привели к тому, что гарантии равноправного доступа молодежи к высокому уровню образования находится под угрозой.

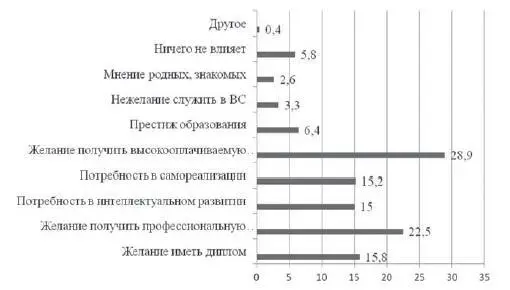

Образование, как статус, в рамках реальной, а не декларируемой государственной политики, до сих пор рассматривается как сфера отвлечения ресурсов и непроизводственных затрат, а не как область выгодных инвестиций, поскольку постиндустриальная экономика – это экономика новых технологий, наращивания качества человеческого капитала. Показательно однако, что отношение самих студентов к образовательному статусу в сложившихся социально-экономических условиях несколько обнадеживает. Так, если говорить о мотивации получения образования, то лидирующую позицию занимает «желание получить высокооплачиваемую работу» (28,9 %), далее, «желание получить профессиональную подготовку» (22,5 %) и «желание иметь диплом» (15,8 %). «Потребность в интеллектуальном развитии» и «Потребность в самореализации» как мотив получить образование (в том числе дополнительно) отметили (соответственно) 15,0 % и 15,2 % опрошенных (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Мотивация получения образования (в % от числа опрошенных)

Таким образом, образование было и остается важнейшим фактором социальной мобильности, инструментальной социальной ценностью. Поэтому образовательный статус молодежи является значимым критерием ее социального потенциала и развития. В то же время нельзя игнорировать и то, что в ряду приоритетов в получении профессионального образования «потребность в самореализации», «потребность в интеллектуальном развитии», «социальная престижность», то есть факторы личностного развития, занимают лишь 4–6 места соответственно.

В сфере профессионального образования за последние годы наметились явные диспропорции и дисбалансы в подготовке специалистов востребованных современным состоянием российской экономики. Резко упала необходимость в некоторых специальностях при занятии вакансий в промышленности (по традиционным специальностям), что сказывается на уменьшении приема студентов в ВУЗы технического профиля. В то же время большое число вакансий имеется в сфере обслуживания и торговли, в органах управления, в области юриспруденции и в финансовых структурах. Наметилось явное перепроизводство специалистов в области экономики, управления и финансов, а также юриспруденции.

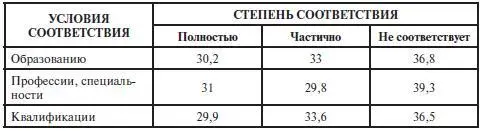

Социально-профессиональная деятельность: мотивации, удовлетворенность, перспективы. Об уровне социально-профессионального статуса молодого человека и о характере интеграционных стратегий в трудовой сфере можно судить по таким показателям как наличие или отсутствие у молодого человека профессиональной подготовки, а также по степени соответствия профессионального образования настоящей работе. Анализ данных социологического исследования позволил обнаружить три статусные группы в составе работающей молодежи (табл. 2.1).

Таблица 2.1. Соответствие выполняемой работы образованию, профессии, квалификации (в % от числа работающих респондентов)

Первая группа. Молодые работники (около 30 %), кто работает в полном соответствии с профессиональным образованием и специальностью. Представители данной группы демонстрируют наиболее активную включенность в профессиональную деятельность и высокий уровень самоидентификации с ней. Они, как правило, не только в целом удовлетворены, но и гордятся своей профессией. По данным показателям эта группа характеризуется наибольшей устойчивостью и сравнительно высоким социально-профессиональным статусом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: