А. Сазонов - Молодежь Москвы. Ценностные приоритеты, стратегии поведения и перспективы развития

- Название:Молодежь Москвы. Ценностные приоритеты, стратегии поведения и перспективы развития

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский Дом «Наука»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9902335-0-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Сазонов - Молодежь Москвы. Ценностные приоритеты, стратегии поведения и перспективы развития краткое содержание

Книга предназначена для специалистов по проблемам молодежи, субъектов социальной (особенно демографической и молодежной) политики, управленцев-практиков, преподавателей социологии и социальной работы, аспирантов и студентов, всех интересующихся данной проблематикой.

Молодежь Москвы. Ценностные приоритеты, стратегии поведения и перспективы развития - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

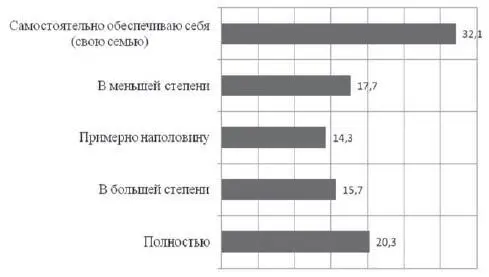

Важнейшей статусной характеристикой является независимость материального положения человека. Данные, приведенные на рис. 3.4 представляют распределение ответов на вопрос: «В какой степени Вы материально зависите от родителей (других людей)?».

Рис. 3.4. В какой степени Вы материально зависите от родителей (других людей)? (в % от числа ответивших, n = 1943)

Корреляционный анализ показал что: полностью или в большей мере независимы материально от кого-то только люди 3-й и 4-й возрастных групп (23–26 и 27–30 лет) имеющие работу; на противоположном полюсе (полностью или в большей мере зависимы) самые молодые (более трёх четвертей), школьники, неработающие студенты, девушки (две трети).

И это все – логично, если не сказать банально. К сожалению, нет ни одного молодого инвалида, который позиционировал бы себя как материально ни от кого независимого.

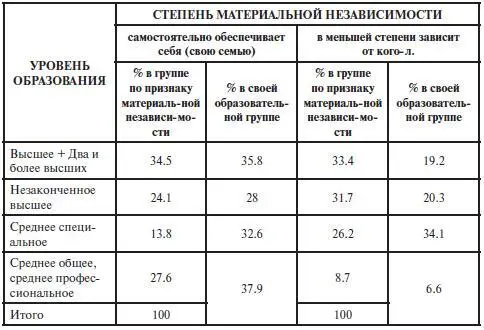

В табл. 3.4 представлены данные, отражающие статус материальной независимости респондентов в корреляции с фактором образования.

Таблица 3.4

Как видно из приведенных данных, среди материально независимых респондентов людей с высшим образованием немногим более трети; со средним общим или средним профессиональным и незаконченным высшим примерно по четверти (+/–1–2 %). Но вот в группе людей со средним общим или средним профессиональным почти 40 % материально независимых, больше чем в любой другой общности респондентов, сгруппированных по признаку «образование». Среди молодых людей имеющих высшее образование полностью, или в большей мере, зависят от других 23 % ( правда, это на 4/5 женщины, а у нас женщины, традиционно, всегда более зависимы материально от кого-то чем мужчины ).

Из этого следует вывод – образование важный фактор обретения материальной независимости, но, отнюдь, не гарантирующий последней.

Дальнейший анализ показал, что практически каждый пятый из материально несамостоятельных, имеющих высшее образование не имеет работы, а если имеет, то, в основном, не по специальности, не соответствующую уровню образования и квалификации такого респондента.

Это еще раз подчеркивает остроту проблем для молодых людей связанных с «Невозможностью найти прилично оплачиваемую работу «по душе», «Невозможностью реализации своего личностного потенциала», «Сложностями с трудоустройством, боязнь потерять работу», на которые указали как на актуальные личные проблемы от 15 до 25 % всех опрошенных. А около половины последних, как раз, материально несостоятельные респонденты с высшим образованием.

Важным показателем уровня жизни является жилищная обеспеченность.

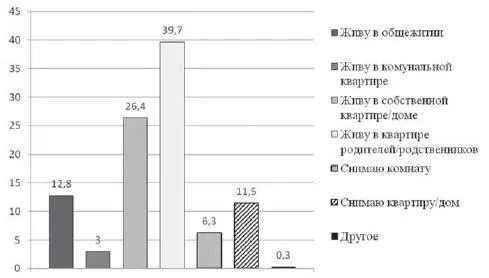

О жилищных условиях респондентов дают представление данные, представленными рис. 3.5–3.8.

Примерно 40 % респондентов проживает в квартирах родителей. Более четверти имеют собственное жилье. Применение многомерного корреляционного анализа, дополненного неформальным интервью анкетёров с респондентами позволяет утверждать, что абсолютное большинство собственников квартир получило их с помощью родителей или в дар от последних.

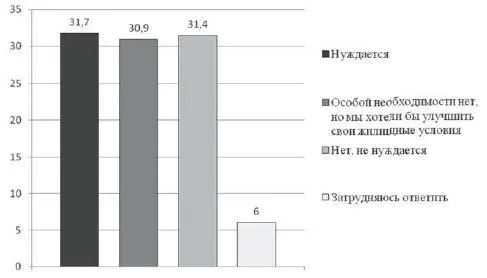

Около трети респондентов считают что они остро нуждаются в улучшении жилищных условий, и примерно столько же заявили: «Особой необходимости нет, но все же мы хотели бы улучшить свои жилищные условия» (см. рис. 3.6).

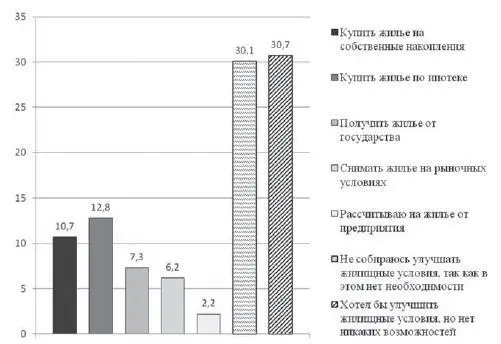

Известно что Москва – один из самых «дорогих» городов мира, прежде всего по стоимости жилья. Тем не менее 29,7 % всех опрошенных планируют приобрести жильё в ближайшие 2–3 года. Рис. 3.7 иллюстрирует варианты этих планов.

Рис. 3.5. Жилищные условия (в % от числа ответивших, n = 1948)

Рис. 3.6. Нуждаемость в улучшении жилищных условий (в % от числа ответивших, n = 1945)

Рис. 3.7. Планы на улучшение жилья (Планируете ли Вы улучшать свои жилищные условия в ближайшие 2–3 года? Если да, то каким образом?) (в % от числа ответивших, n = 1796)

30,7 % ответивших (а это 27,6 % от всех опрошенных) пессимистичны в оценках своих перспектив на улучшение каким-либо способом жилищных условий.

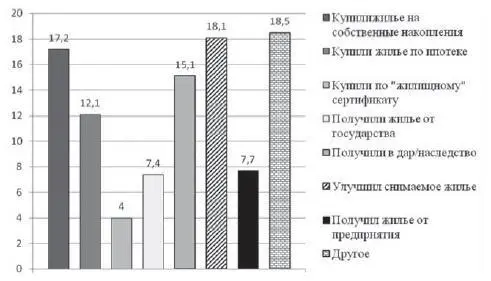

Из 35,1 % (см. рис. 3.8) всех респондентов, недавно улучшивших свои жилищные условия около 30 % – молодые семьи (респонденты имеющие супруга). Среди них: треть получили квартиры в дар; несколько человек указали, что получили жилье от государства; остальные «Купили жилье на собственные накопления», «Купили по «жилищному» сертификату», «Купили жилье по ипотеке». Но среди последних только каждый 10-й экономически независим.

Среди других респондентов, указавших на улучшение своих жилищных условий (70 % в группе) почти все проживают с родителями, следовательно имели ввиду не себя, не собственную семью, и, скорее всего, реального участия в этом не принимали, или участие было ограниченным.

Рис. 3.8. Если за последний год Вы улучшили свои жилищные условия, то каким образом? (в % от числа ответивших, n = 703)

Вывод, в этой связи, увы, банален – абсолютному большинству молодых москвичей не под силу самим (без помощи родных) приобрести себе приличное жилье.

Важным показателем уровня и качества жизни людей является структура досуга. Но сегодня полноценная реализация досуговых потребностей, в соответствии со своими наклонностями, далеко не всегда возможна для значительной части молодых людей. Поэтому программой исследования предусматривался анализ форм и масштабов вовлеченности молодежи в различные виды досуговой деятельности (см. табл. 3.4).

В соответствующий блок вопросов инструментария был включен набор из 14 наиболее распространенных видов молодежной досуговой деятельности, а в шкалу измерения такие шкальные позиции как: «хотел бы (заниматься тем или иным видом), но не имею возможности» и «никогда не хотел бы это делать».

Представленные в таблице данные демонстрируют, что доминирующими видами досуга у современной российской молодежи являются наиболее дешевые. На первом месте – просмотр TV и видео. Постоянно и часто этим видом занимают свой досуг 63,7 % всех опрошенных молодых людей (21 % +42,7 %). Второе и третье места, в структуре досуга, занимают чтение и посещение друзей, близких – 58,5 % (17,6 % + 40,9 %) и 54,5 % (9,4 % + 45,1 %), соответственно. Эти же виды, как наиболее доступные, занимают последние места по количеству отметивших четвертую альтернативу – «хотел бы, но не имею возможности».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: