А. Сазонов - Молодежь Москвы. Ценностные приоритеты, стратегии поведения и перспективы развития

- Название:Молодежь Москвы. Ценностные приоритеты, стратегии поведения и перспективы развития

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский Дом «Наука»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9902335-0-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Сазонов - Молодежь Москвы. Ценностные приоритеты, стратегии поведения и перспективы развития краткое содержание

Книга предназначена для специалистов по проблемам молодежи, субъектов социальной (особенно демографической и молодежной) политики, управленцев-практиков, преподавателей социологии и социальной работы, аспирантов и студентов, всех интересующихся данной проблематикой.

Молодежь Москвы. Ценностные приоритеты, стратегии поведения и перспективы развития - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

3. Уровень жизни

Об уровне жизни молодежи московского мегаполиса можно судить по данным приведенным на рис. 3.1–3.3 и табл. 3.1–3.3.

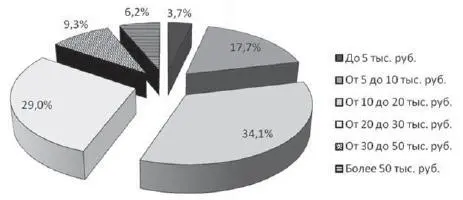

Рис. 3.1. Среднедушевой доход (в % от числа ответивших, n = 1947)

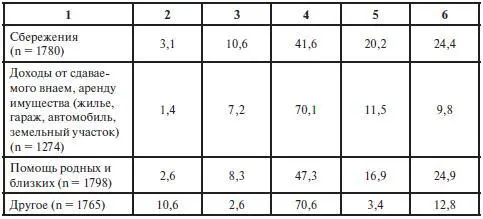

Таблица 3.1. Источники доходов (в % от числа ответивших)

Окончание таблицы 3.1

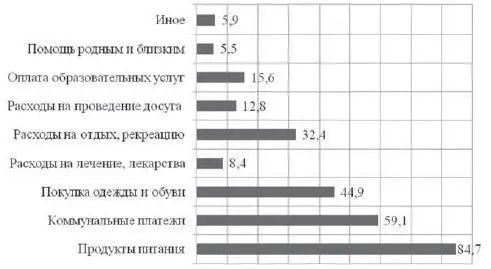

Рис. 3.2. Основные виды расходов (в % от числа опрошенных)

Таблица 3.2. Оценка доступности социальных услуг (в % от числа ответивших)

Приведённые данные достаточно красноречивые и не требуют пространных комментариев.

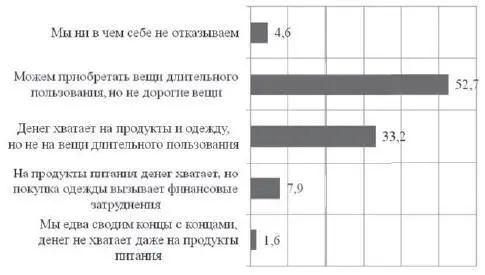

По субъективным оценкам уровня своего материального благополучия (рис. 3.3) респонденты распределились следующим образом (конечно, такая дифференциация весьма условна): высокий уровень – 4,6 %; достаточно высокий – 52,7 %; средний – 33.2 %; низкий – 7,9 %; очень низкий – 1,6 %.

Рис. 3.3. Субъективные оценки своего имущественного статуса (К какой из следующих групп населения Вы могли бы отнести свою семью?) (в % от числа ответивших, n = 1954)

Сравнение этих данных с ответами на вопрос о величине среднего душевого дохода в месяц свидетельствует об очень скромных представлениях большинства россиян, в том числе молодых о «высоком» уровне достатка.

Так, имеют среднедушевой доход в месяц до 5 тыс. руб. – 3,7 %. А ведь эта сумма едва ли достаточна даже для пропитания, а тем более, оплаты жилищно-коммунальных услуг, транспорта, особенно в большом городе.

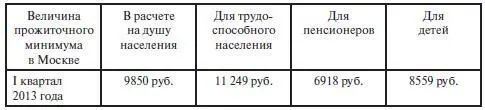

Еще 17,7 % имеют душевой доход в месяц от 5 до 10 тыс. руб., что, по сути, не обеспечивает даже прожиточный минимум всех членов данной группы. Ведь лишь верхняя планка уровня доходов этой группы только-только совпадает с ним (табл. 3.3)

Таблица 3.3 [1] http://ppt.ru/info/?id=4

В 2013 году прожиточный минимум в Москве, в среднем, составит 10,456 тысячи рублей, в том числе для трудоспособного населения – 11,763 тысячи рублей, для пенсионеров – 7,137 тысячи рублей и для детей – 9,037 тысячи рублей [2] http://fingazeta.ru/how-much/jizn-po-minimumu-179234/

.

При этом 12 % москвичей получают зарплату ниже прожиточного минимума; 36 % жителей столицы являются низкообеспеченными, их доход не превышает 3 «минимумов». 31 % имеют доходы ниже среднего – от 3 до 7 прожиточных минимумов ( эти данные официальной статистики вполне согласуются с нашими ). Средние доходы в Москве – 45 900 руб. [3] http://www.finomenov.ru/economy/5788-moskvichi-ne-rossiyane.html

, не самые высокие в России, чего не скажешь о имущественной дифференциации. В Москве индекс социальной дифференциации (отношение зарплаты 10 % самых высокооплачиваемых сотрудников к 10 % самых низкооплачиваемых) самый высокий в стране. По мнению главного научного сотрудника управления заработной платы и доходов населения НИИ труда и социального страхования Роберта Яковлева в столице зарплата 10 % самых высокооплачиваемых сотрудников превышает зарплату 10 % самых низкооплачиваемых в 50 раз. (По официальной статистике, этот разрыв составляет 35,4) [4] Там же.

.

Более или менее сносно может существовать в современной Москве следующая группа респондентов с душевым доходом от 10 до 20 тыс. руб. в месяц, таковых среди наших молодых респондентов 34,1 %.

Следующая категория – люди со среднедушевым доходом от 20 до 30 тыс. рублей ($700–1000), которую отметило 29 % респондентов, да и категория респондентов с доходами от 30 до 50 тыс. рублей ($1000–1500), которую отметило всего 9,3 % респондентов также не являются показателем высокого уровня жизни (особенно по европейским меркам).

Поэтому вызывает некоторое сомнение реальный материальный статус более чем половины опрошенных, относящих себя к достаточно высокой категории (по уровню благосостояния). Ведь людей с душевым доходом менее 5000 руб. с полным правом надо относить к категории нищих (таковых – 3,7 %), но так себя самооценивают лишь 1,6 %. Люди с доходами 5–10 тыс. (17,7 % респондентов) – безусловно бедные, а к таковым себя относят всего 7,9 %. и т. п.

Сомнение подтверждает анализ структуры доходов/ расходов. Например, для 27,8 % семей респондентов материальная помощь родственников и др. близких людей является единственным, основным или весьма значимым источником доходов. Или, почти 85 % отметили среди трех основных статей расходов – расходы на покупку продуктов, почти 60 % – коммунальные платежи, 45 % – покупку одежды и обуви и т. д. (см. рис. 3.2). Трудно согласиться с тем, что это основные статьи бюджета высокообеспеченных людей.

Отвечая на вопрос о доступности для себя (членов своей семьи) социально-экономических благ от 1/5 до 1/4 респондентов отметили что им «не доступно» или «скорее недоступно» получение качественного медицинского обслуживания; качественные услуги учреждений культуры; качественные услуги спортивных учреждений. Для почти 40 % не доступно (трудно доступно) получение качественного санаторно-курортного лечения, а почти для каждого седьмого – получение качественного высшего образования (см. табл. 3.2).

Здесь надо добавить что молодежь, позиционирующая себя представителями самых обеспеченных, в материальном плане, групп («Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, однако для нас затруднительна покупка действительно дорогих вещей (квартиры, дачи)», «Мы ни в чем себе не отказываем, можем позволить себе покупку квартиры, дачи и другое») на 3/4 не являются самостоятельными субъектами и продемонстрированный уровень достатка относится, прежде всего, к заслугам их родителей.

Как видно из данных табл. 3.1 для абсолютного большинства респондентов единственным или основным источником средств существования является заработная плата. Почти для 30 % (как уже указывалось), значимым источником средств является помощь родных. В том числе для почти трети из них – основным или единственным. Для 8–18 % таковыми источниками являются стипендии, пособия, пенсии (последние, в основном, для молодых инвалидов). Сбережения и доходы от сдаваемого внаем, аренду имущества имеют значимость как источники дохода для трети (примерно) опрошенных, но относятся к компетенции родителей большинства на них указавших.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: