Евгения Абелюк - Таганка: Личное дело одного театра

- Название:Таганка: Личное дело одного театра

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:5-86793-509-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгения Абелюк - Таганка: Личное дело одного театра краткое содержание

К книге приложен DVD-диск с фрагментами спектаклей и репетиций.

В оформлении обложки использована фотография

Таганка: Личное дело одного театра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

0 каких противоречиях говорит Константин Рудницкий? Почему он не называет их прямо? Очевидно, не может назвать, не навредив театру. А между тем мысль о противоречиях возникала благодаря спектаклю, далеко не однозначному.

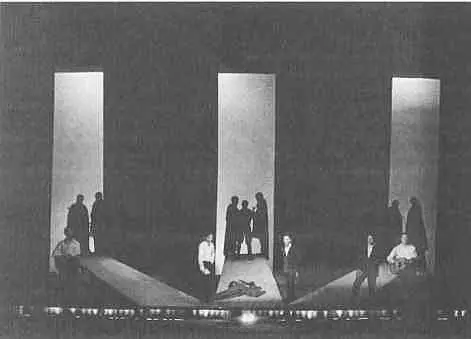

Сегодняшний критик может сказать об этом прямо. Вот что пишет Римма Кречетова: «Актеры читали стихи, на авансцене горел Вечный огонь — спектакль развертывался как ритуал поминовения погибших. И вызревал конфликт, обозначался образ врага. И впервые на нашей сцене совсем рядом оказались две, тогда даже в страшных снах несопоставимые темы: немецкий фашизм и внутренние советские репрессии» [72] Кречетова Р. П. Трое. М.: АСТ-ПРЕСС СКД. С. 57.

.

Этот спектакль не пропускали, пытались запретить. Для того чтобы «Павших и живых» увидел зритель, их пришлось переделывать. Но, несмотря на это, образ внутреннего врага остался. Он создавался самыми разными способами. Например, содержанием писем Вс. Багрицкого, Э. Казакевича, М. Кульчицкого. Так, со сцены звучали слова: «У нас — у молодых поэтов нового течения — много пунктов разногласий с теперешними серыми стихами в журналах. ‹…› Слышал, как один критик читал мои стихи знакомым. Но я уверен, что такие стихи не напечатают пока. Сейчас надо такие: „Вперед! Ура! Красная заря!..“ Я таких писать не умею, видит бог».

Ощущение острого социального неблагополучия возникало и благодаря теме не нужных послевоенному обществу инвалидов. Она звучала в эпизоде с «безногим солдатом», в связи с исполнением «Безногого вальса» М. Анчарова [73] Михаил Леонидович Анчаров (1923–1990) — фронтовик, писатель, поэт, переводчик, автор песен. Даже хвалившие спектакль считали, что сцена с безногим солдатом «неоправданно» усиливает тему войны «как источник тягот и горестей» (Голубенский Ю. Пусть поколения знают // Смена (Ленинград). 1967. 27 апреля).

и т. д.

В спектакле «Павшие и живые» исполнялся фрагмент из песни М. Анчарова «Песня про низкорослого человека, который остановил ночью девушку возле метро „Электрозаводская“»:

Девушка, эй, постой

Я человек холостой.

Прохожий, эй, постой.

Вспомни сорок второй.

Дома, как в детстве, мать

Поднимет меня на кровать.

Кто придумал войну,

Ноги тому б оторвать

Итак, театр размышлял о счастливой и одновременно трагической судьбе военного поколения. Но важно было другое: «правда» военных лет подавалась зрителю так, что было понятно — это касается его лично; как будто бы не было тех двадцати лет, которые прошли с момента окончания войны.

Наталья Крымова задумывается над тем, как удается театру добиться такой силы воздействия на зрителя:

«Актеры, читая стихи, не стараются ничего изображать, не демонстрируют свой актерский дар, и потому, вероятно, возникает это сложное и тонкое сравнение: сравниваешь просто людей — тех, которых уже нет, и тех, кто о них сегодня рассказывает. Думаешь о поколениях, разделенных десятилетиями и все же неразрывно связанных, равно причастных бедам и радостям страны. ‹…›

Как хорошо, что эти актеры отказались от „актерской“ манеры читать стихи! В этом смысле нет исключений — 3. Славина читает стихи прекрасно, но и И. Кузнецова не хуже, и В. Высоцкий, и Б. Хмельницкий — все на равных. В таком спектакле была бы неуместной любая „игра“ поэтическим словом, и наоборот, оказалась очень кстати та непривычная для театра, но свойственная поэтам манера чтения, эмоциональные и ритмические законы которой когда-то старался постичь еще Владимир Яхонтов» [74] Крымова Н. Павших памяти священной // Театр. 1966. № 4. С. 49–52.

.

О том, как актеры читали стихи, пишет К. Рудницкий: «Артист Б. Хмельницкий читает в „Павших и живых“ стихотворение Павла Когана „Гроза“. Как все артисты спектакля, Хмельницкий вовсе не играет „роль“ данного поэта. Режиссер Любимов дал актерам другое задание: стихи читаются, как сочиняются. Будто вот сейчас, сию минуту, они родились, и, произнося строку, актер-поэт не знает еще ни строки, с которой она срифмуется, ни смысла, который возникнет в итоге».

Подводя итоги своим размышлениям о спектакле, Н. Крымова говорит: «В кругах любителей театра говорят: „Любимов отказался от драматургии, актерам нечего играть, не на чем себя раскрыть, это чисто режиссерский театр…“

Попробуем поспорить.

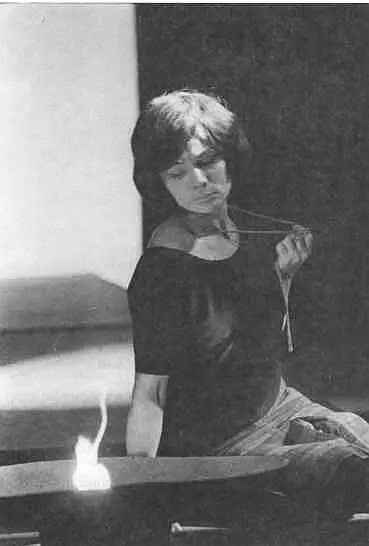

Что касается драматургии, то у поэтического театра, в области которого ищет Любимов, своя драматургия, со своими, очень непростыми законами. Важно только ими овладеть, раз и навсегда отказавшись от дилетантства. Что же до хороших актеров, то они у Любимова, конечно, есть. Ни с кем другим в другом театре не спутаешь нервную одержимость Славиной (вот уж поистине резко выраженная индивидуальность!) и трагическое спокойствие И. Кузнецовой, и темперамент В. Высоцкого, — не буду перечислять других, их много. Но дело тут не в количестве хороших актеров и не в их индивидуальных различиях. Дело в тех новых свойствах, которые присущи молодым актерам на Таганке. „Нет, все-таки какие-то необаятельные у Любимова актеры!“

Верно, необаятельные, если под этим словом понимать просто милоту, то привычное актерское обаяние, что легко обволакивает зрительный зал, не говоря уже об „обаянии“ белозубых улыбок, статных фигур и бархатистых баритонов. Было бы ужасно обнаружить приметы такого рода актерского обаяния в спектакле „Павшие и живые“!

Тут все иное — угловатое и нескладное, колючее, но притом осмысленное, нервное, подвижное. Разумеется, как на чей вкус, а на мой — так именно в этом и заключается самое драгоценное сегодняшнее обаяние. ‹…›

И еще одно примечательное есть в этом театре, в частности в спектакле „Павшие и живые“, — какие-то особые, новые взаимоотношения одного актера со спектаклем в целом. ‹…› Когда 3. Славина читает в „Павших и живых“ стихи О. Берггольц, суть не только в том, насколько точно и тонко она передает смысл этих стихов. Мне совершенно ясно, что она точно так же, как эти, поняла и пережила еще и стихи С. Гудзенко, что звучат в конце, и судьбу Э. Казакевича, о которой рассказано в середине, и вообще весь смысл, все содержание спектакля прошло через одну эту актрису. Она играет так, будто одна в ответе за спектакль. Точно так же играют все остальные» [75] Крымова Н. Павших памяти священной // Театр. 1966. № 4. С. 49–52.

.

Интервал:

Закладка: