Евгения Абелюк - Таганка: Личное дело одного театра

- Название:Таганка: Личное дело одного театра

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:5-86793-509-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгения Абелюк - Таганка: Личное дело одного театра краткое содержание

К книге приложен DVD-диск с фрагментами спектаклей и репетиций.

В оформлении обложки использована фотография

Таганка: Личное дело одного театра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Это люди моего поколения, мои сверстники. Я никого из них не знал, хотя мы жили в одном городе, одной жизнью, ходили где-то рядом и, вероятно, Кульчицкий и Коган вместе со мной были на премьере спектакля арбузовской студии „Город на заре“ [65] Открытие театра-студии под руководством А. Арбузова и В. Плучека (1939) и премьера спектакля «Город на заре» (5 февраля 1941 г.) — события советской предвоенной театральной жизни. Как писал о «коллективной» пьесе «Город на заре» в статье «Рождение театра» К. Паустовский, ее «текст вырабатывался из импровизационных его кусков на репетициях и был затем приведен к единому стилю драматургом Арбузовым».

, в котором Багрицкий играл. Возможно, в тесноте этого маленького клубного зала в Каретном ряду, на углу Лихова переулка, был и Юрий Любимов». ‹…›

«Город на заре» был спектаклем нашего поколения. «Павшие и живые» — спектакль о нашем поколении. Тут соприкосновения неизбежны. Они, эти соприкосновения, усугубляют чувство боли, которое вызывает спектакль Любимова. Боль возникает при мысли, что мы с Кульчицким и Коганом вместе встречали челюскинцев на улице Горького, вместе вглядывались в изменения фронта у Толедо, вместе были на генеральной репетиции «Трех сестер» в Художественном театре [66] Премьера спектакля «Три сестры» во МХАТе состоялась 24 апреля 1940 г. (реж. Вл. Немирович-Данченко).

, вместе просиживали долгие вечера в читальном зале Ленинской библиотеки при свете ламп, которые и сейчас горят под теми же овальными зелеными абажурами. У нас было множество общих знакомых. Когда началась война, эти трое — Коган, Кульчицкий, Багрицкий — перешагивали рубеж двадцатилетия. Они сказали то, что другие их сверстники сказать не сумели. Они говорили за всех, значит, и за меня.

Их словами говорит о себе наша юность.

Первое, что я замечаю: она была невнимательна к своему быту.

По Когану, Кульчицкому, Багрицкому, по стихам других поэтов того же возраста и той же судьбы невозможно воссоздать картину обыденной жизни и быта 30-х годов. ‹…›

Старшие чувствовали несколько по-иному. Осип Мандельштам смаковал все запахи, звуки, краски бытия. Запах керосина. Вкус орехового пирога. ‹…›

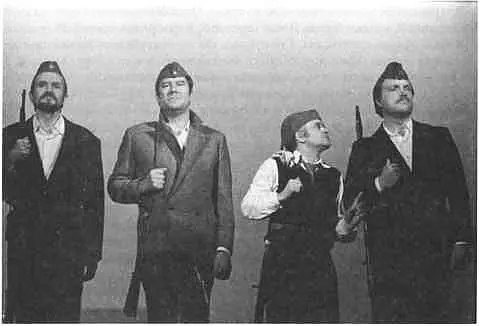

Самое начало спектакля… Где попало, как попало расположились на сцене актеры — одни сидят, другие стоят, третьи ходят, у всех в руках книжки, и все эти юноши и девушки упоенно, перебивая друг друга, читают разные стихи: кто Асеева, кто Маяковского, кто Твардовского, кто Светлова. Вдруг в одной фразе они сталкиваются, сливаются, будто вспыхивают сразу, и — трижды:

— Обожаю всяческую жизнь! [67] Цитата из стихотворения В. Маяковского «Юбилейное» (1924).

— Обожаю всяческую жизнь!

— Обожаю всяческую жизнь!

Это правда, конечно. Про юность вообще. Про юных поэтов нашего поколения — в частности. Все они были веселые ребята, не знавшие внутреннего разлада. ‹…› Мы были поколение оптимистов. Нытиков не любили. Неприкаянных я не помню. Будущего не страшились и ждали опасности с нетерпением. Последние строчки «Грозы» Павла Когана звучат вызовом тишине и покою:

И снова тишь.

И снова мир.

Как равнодушье, как овал.

Я с детства не любил овал!

Я с детства угол рисовал!

Ему отвечал Кульчицкий:

Самое страшное в мире —

это быть успокоенным [68] Рудницкий К. Л. Спектакли разных лет. М.: Искусство, 1974. С. 319–320.

.

Быть «успокоенными» этим ребятам действительно не пришлось. Их энергия, их жизни были потрачены на войну. Но это было не то, о чем мечтали молодые поэты. Театр не разделял общепринятого в советском обществе мнения, что за победу в войне почти целому поколению стоило отдать свои жизни.

«В начале спектакля Ведущий приглашает зрителей почтить память павших минутой молчания.

Зрители неуверенно встают.

Пламя вспыхивает на краю сцены.

Война смотрит в зал».

И все же в спектакле побеждала другая, оптимистическая нота: «И, — продолжает К. Рудницкий, — вдруг радостно, упоенно, раскованно В. Золотухин читает стихи Самойлова:

Сороковые, роковые,

Военные и фронтовые…

В этих стихах помянуты погорельцы, беды, похоронные извещения. Но общая интонация и у поэта, и у актера — восторженная, ликующая…»

«Эпиграфом к этому спектаклю, да и к некоторым другим, могут быть взяты стихи („Сороковые, роковые… // война гуляет по России //, а мы такие молодые“), незабываемые самойловские стихи, которые так же незабываемо читал Валерий Золотухин. ‹…› Голос Зинаиды Славиной взлетал до колосников, и тот же голос падал вниз камнем. Голос Ирины Кузнецовой злорадствовал, угрожал, голос Аллы Демидовой почти мистически пророчествовал о мертвом городе и мертвых надеждах. Гармонизированной разноголосицей студенческий спектакль поразил нас, приученных к единообразию театральной манеры. Игра голосов стала законом театральной Таганки» [69] Гаевский В. М. Пленной мысли раздраженье // Московский наблюдатель. 1992. № 1. С. 23–31.

.

В другом месте К. Рудницкий пишет: «…конечно же, В. Высоцкий прав, когда читает стихи Кульчицкого о трудной работе войны, о чавкающей глине, о вспотевшей пехоте [70] Речь идет о стихотворении М. Кульчицкого «Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!» (1942).

голосом гордым и возвышенным. Заложенная в юношах сила сопротивляемости трудностям оказалась беспредельной. ‹…›

Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!

Что? Пули в каску безопасней капель?

И всадники проносятся со свистом вертящихся пропеллерами сабель.

Я раньше думал: „лейтенант“ звучит вот так: „Налейте нам!“

И, зная топографию, он топает по гравию.

Война — совсем не фейерверк, а просто — трудная работа,

когда,

черна от пота, вверх

скользит по пахоте пехота.

Марш!

И глина в чавкающем топоте

до мозга костей промерзших ног

наворачивается на чёботы

весом хлеба в месячный паек.

На бойцах и пуговицы вроде

чешуи тяжелых орденов.

Не до ордена.

Была бы Родина

с ежедневными Бородино.

26 декабря 1942, Хлебниково-Москва

Так произнесена главная правда о нашем поколении на войне. Снимая все противоречия, война становилась жизненной реальностью, данной нам в ощущении долга. На войне возникало спасительное и неповторимое чувство слияния жизни отдельной и жизни общей» [71] Рудницкий К. Л. Спектакли разных лет. М.: Искусство, 1974. С. 319–320.

.

Интервал:

Закладка: