Ирина Языкова - Со-творение образа. Богословие иконы

- Название:Со-творение образа. Богословие иконы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ББИ»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89647-269-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Языкова - Со-творение образа. Богословие иконы краткое содержание

Со-творение образа. Богословие иконы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Красный цвет встречается в одеждах мучеников как символ крови и огня, символ их жертвы и приобщения к жертве Христовой, а также огненного крещения, через которое святые получают нетленный венец Царства Небесного.

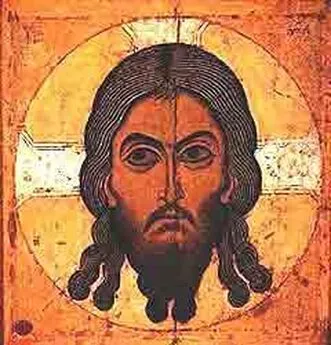

Цвет в иконе неразрывно связан со светом. Икона пишется светом по свету. Технология иконы предполагает определенные стадии работы, которые соответствуют наложению цветов от темного – к светлому. Например, чтобы написать лик, сначала кладут подготовительный слой – санкирь (обычно темный оливковый тон), затем производят вохрение (накладывание охр происходит от темной к светлой), затем идет подрумянка (красным цветом), и в последнюю очередь пишут пробела (символизирующие свет), накладываются белильные движки. Постепенное высветление лика показывает действие божественного света, преображающего личность человека, выявляющего в нем свет нетварный и в нем его истинный образ. Обожение и есть уподобление свету, ибо Христос о Себе сказал: «Я свет миру» (Ин 8:12), и ученикам Он говорил: «Вы – свет мира» (Мф 5:14). Икона не знает светотени, так как изображает мир абсолютного света (1 Ин 1:5). Источник света находится не вовне, а внутри человека, ибо «Царство Божье внутри вас есть» (Лк 17:21). Мир иконы – это мир Горнего Иерусалима, который не нуждается «ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает его» (Откр 22:5).

Свет выражен в иконе прежде всего через золото фона (светоносную среду), через нимбы – сияние вокруг головы святого, через светоносность ликов. У Христа сияние изображается не только вокруг головы, но нередко и вокруг всего тела (мандорла), что символизирует Его абсолютную святость как Бога. Свет в иконе пронизывает все – он сияет в ликах святых, падает отдельными лучами, а то и золотым дождем (ассист) на складки одежд, отражается на горках, на палатах, на предметах.

Средоточением света является лик, а на лике – глаза («светильник для тела есть око…» Мф 6:22). Свет может изображаться в виде острых лучиков-молний, будто это искры, вспыхивающие из глаз, как любили изображать новгородские и псковские мастера. Свет иногда струится из глаз, заливая светом весь лик, как это было принято в византийских и московских иконах. Свет может лавинообразно выливаться на лик, руки, одежды, любую поверхность, как это мы видим в образах Феофана Грека или Эммануила Евгеника. Но как бы то ни было, свет обозначает божественную энергию, преображающую все от человека до последнего кустика в пейзаже, пульсация этой энергии отражает жизнь духа в иконе. Свет и есть «главный герой» иконы. Икона «умирает» тогда, когда из нее уходит свет, когда понятие о внутреннем свете исчезает и пробела сначала превращаются в формальный прием, а затем заменяются обычной живописной светотенью.

Свет и цвет определяют настроение иконы. Классическая икона всегда радостна – она красочна и светоносна. Икона – это праздник, торжество, свидетельство Христовой победы. Печальные лики поздних икон свидетельствуют об утрате Церковью пасхальной радости. Само слово «Евангелие» переводится с греческого, как Благая, то есть радостная, весть. И великие иконописцы подтверждали это. Рассмотрим, например, икону Дионисия «Распятие» из Павло-Обнорского монастыря (ГТГ). Распятие – самый драматический эпизод земной жизни Христа. Но как изображает его художник – светло, радостно, не надрывно. Смерть Христа на кресте есть одновременно Его победа над смертью. За крестом следует воскресение, и радость Пасхи просвечивает через скорбь, делая ее светлой. «Прииде Крестом радость всему миру», – поется в церковном песнопении. Этим пафосом движим Дионисий, основное содержание его иконы – свет и любовь: свет, который приходит в мир, чтобы мир спасен был, и любовь Христа, с креста обнимающего человечество.

Такова классическая икона. Увлечение темноликими поздними иконами, интерес к мрачной эстетике потемневших образов, проскальзывающие иногда в нашей литературе, есть не что иное, как декаданс, свидетельство упадка современного православия, забвение евангельской и святоотеческой традиций, околоцерковный романтизм.

Пространство и время иконы также строятся по определенным законам, отличным от законов реалистического искусства и нашего обыденного сознания. Икона открывает нам новое бытие, она пишется с точки зрения вечности, поэтому в ней могут быть совмещены разновременные пласты. Прошлое, настоящее и будущее как бы сконцентрированы и существуют одновременно. Икону в какой-то мере можно уподобить киноленте, прокручивающейся перед зрителем. Это, конечно, ассоциация современного человека, в древности был найден другой образ – свиток, разворачивающийся во времени и пространстве. Именно в виде свитка древний человек представлял себе космос, в Откровении Иоанна Богослова сказано, что в конце времен «небо свернется в свиток» (Откр 6:14).

Чтобы понять, как работают время и пространство в иконе, посмотрим, например, на композицию «Преображение» из Переславля-Залесского: здесь, кроме центрального эпизода беседы Спасителя с пророками и упавших в изумлении апостолов, изображается, как Христос и апостолы восходят на гору и затем нисходят с нее. И все три момента сосуществуют перед нашим взором одновременно. Другой пример – икона «Рождество Христово». Здесь совмещены не только разновременные эпизоды: рождение младенца, благовестие пастухам, путешествие волхвов и т. д. Но также и происходящее в разных местах собрано вместе, сцены как бы перетекают друг в друга, образуя единую композицию. Но помимо того свиток иконы разворачивается и как евангельское повествование: на иконе, изображающей начало земной жизни Христа, Его рождение в мир, есть образ пещеры, Вифлеемской пещеры, куда был положен Богомладенец, и этот образ отсылает нас к другой пещере – Гробу Господню, куда Спаситель будет положен после распятия (не случайно вифлеемские ясли похожи на гроб, а младенческие пелены – на погребальные). Так начало и конец земного пути

Спасителя соединяются в одной точке. Но ангел, склонившийся над пещерой, уже указывает на большее – он символизирует ангела, возвещающего воскресение Христово, прорыв земной истории, земного времени и пространства, выход в вечность.

Икона являет нам целостный мир, мир преображенный, поэтому что-то в нем может противоречить обычной земной логике. Так, например, в иконе «Усекновение главы св. Иоанна Предтечи» голова Крестителя изображается дважды: на его плечах и на блюде. Это не следует понимать так, что у пророка две головы, это значит только то, что голова существует как бы в различных временных и смысловых пластах: голова на блюде – символ жертвы Предтечи, прообраз жертвы Христа, голова на его плечах – символ его святости, целомудрия, правды в Боге («не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить», Мф 10:28). Отдав себя в жертву, Иоанн Креститель остается неповрежденным и входит в Царство Божье цельным (целомудренным). Снова жизнь торжествует над смертью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: