Ирина Языкова - Со-творение образа. Богословие иконы

- Название:Со-творение образа. Богословие иконы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ББИ»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89647-269-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Языкова - Со-творение образа. Богословие иконы краткое содержание

Со-творение образа. Богословие иконы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

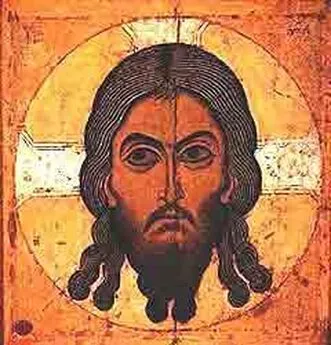

Пространство и время иконы внеприродны, они не подчинены законам этого мира. Мир на иконе предстает как бы вывернутым, не мы смотрим на него, а он окружает нас, взгляд направлен не извне, а как бы изнутри иконы. Этот принцип назван «обратной перспективой». Термин «обратная перспектива» появился в начале ХХ века для противопоставления прямой, геометрической перспективе, хотя правильнее было бы назвать иконную перспективу символической. Прямая перспектива (ее использовали художники античности, эпохи Возрождения, живописцы XIX в.) выстраивает все предметы по мере их удаления в пространстве от большого к малому, точка схода всех линий находится на плоскости картины, где-то на горизонте. Эта точка не что иное, как символ конечности тварного мира. В иконе, напротив, по мере удаления от зрителя предметы не уменьшаются, а часто даже увеличиваются, ибо, чем глубже мы входим в пространство иконы, тем шире становится диапазон нашего видения. Мир иконы бесконечен, как бесконечен Бог и как бесконечно наше познание божественного мира. Точка схода всех линий находится не на плоскости иконы, а вне ее, перед иконой, в том месте, где находится зритель. А точнее, в сердце созерцающего и молящегося человека. Оттуда условные линии расходятся, расширяя его духовное видение. «Прямая» и «обратная» перспективы выражают противоположные представления о мире и противоположные миры. Первая описывает мир природный, вторая – мир божественный. И если в первом случае изображение стремится к максимальной иллюзорности, то во втором используется предельная условность.

Иконописное изображение, как мы уже отмечали, строится по принципу текста – каждый элемент прочитывается как знак. Основные знаки иконописного языка нам известны: цвет, свет, жест, лик, пространство, время, но процесс прочтения иконы не складывается из этих знаков, как из кубиков. Важен контекст, внутри которого один и тот же элемент (знак, символ) может иметь довольно широкий диапазон толкования. Икона не криптограмма, поэтому процесс ее прочтения не может заключаться в нахождении одноразового ключа; здесь необходимо длительное созерцание, в котором принимают участие и ум, и сердце. Точка схода, о которой мы говорили выше, буквально находится на пересечении двух миров, на грани двух образов – человека и иконы. Процесс созерцания аналогичен перетеканию песка в песочных часах. Чем более целен (целомудрен) человек, созерцающий икону, тем больше он открывает в ней, и наоборот: чем больше человеку открывается в иконе, тем глубже происходят изменения в нем самом. Опасно игнорирование контекста, выдергивание знака из живого организма, где он взаимодействует с другими знаками и символами. Разлагая цельный образ на составляющие, мы ничего не поймем.

Семантический ряд любого знака может включать различные уровни толкования, вплоть до противоположных. Например, образ льва часто используется в Священном Писании, но в зависимости от контекста он выступает как олицетворение силы и царской власти (Притч 19:12), как аллегория Христа («лев от колена Иудина», Откр 5:5), и даже как символ противника Христа («диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» – цитата точная! 1 Петр 5:8). Лев обозначает также одно из ангельских существ, сопровождающих явление Бога (Иез 1), а богословская традиция использует его как символ евангелиста Марка. Понять, в каком из значений употреблен знак или символ, поможет контекст. В то же время сам контекст выстраивается из взаимодействия отдельных знаков.

В свою очередь, икона также участвует в определенном кон тексте, то есть в литургии, она взаимодействует с храмовым пространством. Вне этой среды икона не вполне понятна. О том, как икона существует внутри храмово-литургического пространства, пойдет речь в следующей главе.

Глава 3

Новое небо и новая земля. Икона в литургическом пространстве

миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель – храм Его, и Агнец.

Откр 21:1–2, 22И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля

Литургия (греч. ληιτὸς έργον от ληιτὸς – народ, έργον – делание) в переводе с греческого значит «общее дело», «служение народа», в православной традиции – главное богослужение. Икона рождается из литургии, она литургична по сути и вне контекста литургии непонятна. Икона отражает соборное сознание Церкви (личное откровение, равно как и талант иконописца, не исключается, а включается в это сознание), она является не произведением единичного автора, но произведением всей Церкви, исполнение которого доверено конкретному художнику. Вот почему иконописцы до XVII века, как правило, не подписывали своих произведений, сведения об авторстве тех или иных икон мы обычно черпаем из косвенных источников: летописей, монастырских хроник, деловой и частной переписки. Но, несмотря на то что иконописное творчество было принципиально анонимным, иконописцы всегда высоко чтились Церковью, некоторые из них причислены к лику святых (преп. Алипий Печерский, преп. Андрей Рублев и другие). Их служение приравнивалось к священническому служению. Иконописцев в древности называли «творцами святыни».

Икона – произведение в первую очередь молитвенное и во вторую – художественное. Она создается молитвой и ради молитвы. Ее естественная среда – храм и богослужение. Икона в музее – это исключение из правил, здесь она не живет, а только существует, как засушенный цветок в гербарии или как бабочка на булавке в коробке коллекционера. Вырванная искусственно из своей среды икона безгласна. Но внутри храма икона говорит в полный голос.

О. Павел Флоренский назвал православное богослужение синтезом искусств: здесь все – архитектура, живопись, пение, проповедь, театральность литургического действа – работает на создание единого образа мира преображенного, благодатного, в котором царствует Бог. Храм – это образ Горнего Иерусалима, символ нового неба и новой земли.

Основой литургии является Слово Божье. В православном богослужении мы видим как бы различные «ипостаси» Слова: Слово звучащее (чтение Евангелия и Апостола, молитвы, проповеди, пение), Слово зримо явленное (фрески, мозаики, иконы), наконец, Слово – Сам Господь, в евхаристии, в Святых Дарах присутствующий среди народа, собранного во имя Его. Слово, ставшее плотью через причастие, соделывает нас телом Христовым.

Храм в православном сознании мыслится как образ вселенной в ее преображенном состоянии. Но и саму вселенную св. отцы также часто сравнивали с храмом, а Бога именовали величайшим Художником и Архитектором. (Слово «космос», греч. κόσμος, от глагола κoσμεω – «украшать».) В то же время и человек в Новом Завете назван храмом (1 Кор 6:19). Таким образом, христианская картина мира подобна матрешкам, вложенным друг в друга: Бог создает вселенную как храм, человек внутри нее строит храм как место встречи с Богом и входит в него, сам будучи храмом духа. Но однажды все эти три храма соединятся и будет «Бог все во всем».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: