Ирина Языкова - Со-творение образа. Богословие иконы

- Название:Со-творение образа. Богословие иконы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ББИ»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89647-269-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Языкова - Со-творение образа. Богословие иконы краткое содержание

Со-творение образа. Богословие иконы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

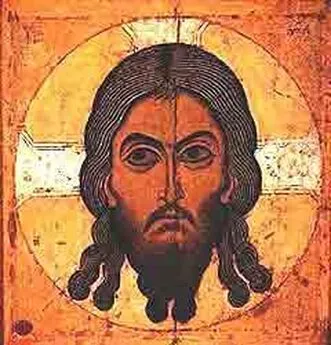

Иконоборчество родилось не где-то за пределами христианства, среди язычников, стремящихся к разрушению Церкви, а внутри самой Церкви, в среде православного монашества – духовной и интеллектуальной элиты своего времени. Споры об иконе велись уже в IV веке. В источниках сохранилось упоминание о письме Евсевия Кесарийского к Констанции, сестре императора Константина Великого. Констанция обратилась к Евсевию с просьбой прислать ей образ Господа Иисуса Христа, на что тот ответил ей: «Ты пишешь мне относительно определенной иконы Христа с пожеланием, чтобы я прислал ее тебе… Какую икону Христа ты ищешь? Подлинный, неизменный образ, который по естеству несет черты Христовы, или же, напротив, тот вид, который Он принял на себя нас ради, облекшись во образ раба (ср. Флп 2:7). Я не могу себе представить, чтобы ты испрашивала икону Его Божественного вида. Ведь Христос Сам наставил тебя, что никто не знает Сына, как только единственно породивший Его Отец (ср. Мф 11:27). Вероятно, тебе хотелось бы получить изображение Его в рабском образе, то есть в виде бедной плоти, в которую Он облекся ради нас. Но и о плоти мы наставлены, что она была проникнута славой Божества, что в ней смертное было поглощено жизнью (ср. 1 Кор 15:52–54; 2 Кор 5:4)» [7] Письмо Евсевия сохранилось только в документах иконоборческого времени, то есть в пересказе, в частности, у патриарха Никифора. Нами цитируется по книге: Кр. Шенборн. икона Христа. Богословские основы . Милан – М., 1999. С. 61.

.

Таким образом, из рассуждений Евсевия понятно, что он был против какого бы то ни было изображения Христа, потому что Божественная природа неизобразима, а любое иное изображение, по его мнению, бессмысленно. Впоследствии на это письмо, как на главный авторитетный источник, будут ссылаться иконоборцы в VIII веке.

Это всего лишь эпизод, который свидетельствует о разнообразии мнений, существовавших в Церкви раннего периода, где наряду с позицией уверенного иконопочитания, которую мы находим, например, у св. Василия Великого, св. Григория Богослова и других отцов, бытовало и противоположное мнение, отвергавшее иконы. Обе позиции имели своих сторонников. Но в качестве активной силы иконоборчество оформилось к VII веку. Протест против священных изображений начался с праведного гнева истинных ревнителей чистоты веры. Для тонких богословов проявления грубого магизма и суеверия, которые к этому времени наросли на теле Церкви, не могли не оказаться соблазном. И действительно, было чем возмутиться. В церковном народе получили распространение весьма странные формы почитания священных изображений, явно граничащие с идолопоклонством. Так, например, некоторые «благочестивые» священники соскабливали краску с икон и подмешивали ее в причастие, полагая тем самым, что причащаются тому, кто изображен на иконе. Не чувствуя дистанции, отделяющей образ от Первообраза, верующие начинали относиться к иконам, как к живым, брали их в поручители при крещении, при пострижении в монашество, ответчиками и свидетелями на суде и т. д. Таких примеров множество, и все они свидетельствуют о потере правильной духовной ориентации, о размывании четких евангельских критериев отношения к жизни, которыми некогда была так сильна первая Церковь.

Причины подобных явлений, серьезно встревоживших защитников ортодоксии, следует искать в том новом состоянии Церкви, которое она обрела в постконстантиновскую эпоху. После Миланского эдикта (313 г.), даровавшего христианам свободу, Церковь стремительно развивалась вширь. В нее хлынул поток язычников, которые, воцерковляясь, меняли только свой внешний статус, но в сущности по-прежнему оставались язычниками. Немало способствовал этому получивший распространение обычай крещения детей, с которых никто уже не мог спросить личной веры, и крещенные, вырастая, увы, не все вели христианский образ жизни. Не последнюю роль в расшатывании духовных устоев сыграло кардинальное изменение отношений Церкви и государства. В Византийской империи вхождение в Церковь не было связано с риском и жертвами, как во времена первых христиан. Нередко поводом для принятия христианства становились причины политические или социальные, а отнюдь не глубокое внутреннее обращение, как некогда в апостольское время. То, что еще вчера казалось чуждым и неприемлемым, сегодня становилось привычным и терпимым: первые христиане умирали за свободу от диктата государства и отказ поклоняться императору, христиане Византии стали воздавать императору честь, едва ли не равную Богу, оправдывая принцип симфонии идеей сакрализации государства. Границы Церкви и империи в сознании простых людей стали сливаться. Все члены ранних христианских общин назывались верными, царственным священством (1 Петр 2:9), а те, кто находился вне Церкви, – мирянами. Со временем термин «миряне» стал обозначать церковный народ, в отличие от священнослужителей, поскольку в Византийской империи некрещеных практически не было. Это размывание границ Церкви и возрастание перегородок внутри нее сильно отзовется в последующие времена христианской истории. Таким образом, мир стремительно входил в Церковь, взрывая ее изнутри, и Церковь не всегда справлялась с этим разрушительным потоком. Мощное движение монашества, зародившегося в IV веке, было в определенной степени ответом на это обмирщение Церкви, ибо наиболее духовно чуткие люди воспринимали внешний триумф Церкви как духовную катастрофу, провидя за пышным фасадом ее внутреннее ослабление. Распространилось даже мнение, что в миру спастись невозможно, что необходимо бежать из мира. Раннее монашество и пустынножительство было своего рода духовным диссидентством, и разбросанные по пустыне монашеские поселения ощущали себя как бы «Церковью внутри Церкви».

На этом этапе, сложном и переломном для всей Церкви, нужны были новые средства катехизации, которые были бы понятны тысячам обычных людей, не искушенных в тонкостях богословия, а просто нуждающихся в наставлении в вере. Наиболее эффективным средством была икона; сильное эмоциональное воздействие, знаковость изображения, несущая информацию на невербальном уровне, – эти свойства иконы способствовали ее широкому распространению, и заложенная в ней духовная основа становилась достоянием самых простых новообращенных душ. Вот почему именно на икону так уповали св. отцы, называя ее «Библией для неграмотных». Действительно, через икону вчерашние язычники лучше постигали тайну воплощенного Слова, нежели через словесную проповедь или книжные знания, которые многим были просто недоступны.

Нередко вчерашние язычники, обращаясь ко Христу, становились святыми, как это было, скажем, с Блаженным Августином. Но чаще бывало другое – языческая стихия оказывалась сильнее христианского семени, и тернии заглушали ростки духа: в неофитском сознании неизбежно происходила фольклоризация веры, привносящая в традицию Церкви чуждые элементы, языческие обычаи. В конце концов проникновение магического отношения в христианство вытесняло изначальную свободу духа, дарованную Самим Христом. Еще апостолам и ранним апологетам приходилось сталкиваться с проблемой очищения веры от примесей. Таких примеров много в посланиях Павла общинам Коринфа, Фессалоник, Галат. К IV веку появилась необходимость систематизировать канон Священного Писания, дать ответ на распространившиеся ереси, сформулировать основные догматы веры. В этом процессе, особенно на ранних этапах, с IV по VI век, церковное искусство исполняло важную роль катехизатора, научало вере, было понятной и доходчивой проповедью. Например, св. Григорий Нисский в похвальном слове великомученику Феодору говорит так: «Живописец, изобразив на иконе доблестные подвиги (…) мученика (…), начертание человеческого образа подвигоположника Христа, все это искусно начертав красками, как бы в какой объяснительной книге, ясно рассказал нам подвиги мученика (…). Ибо и живопись молча умеет говорить на стенах и доставлять величайшую пользу» [8] Цитируется по: Л. А. Успенский. Богословие иконы Православной Церкви . Париж, 1989. С. 53.

.

Интервал:

Закладка: