Ирина Языкова - Со-творение образа. Богословие иконы

- Название:Со-творение образа. Богословие иконы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ББИ»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89647-269-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Языкова - Со-творение образа. Богословие иконы краткое содержание

Со-творение образа. Богословие иконы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

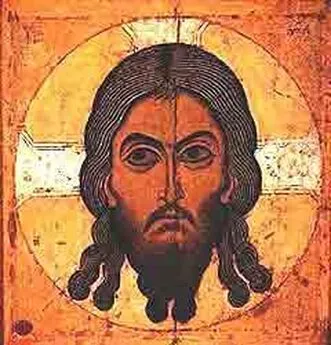

Именно Иоанн Дамаскин обратил внимание, что иконоборцы исходили изначально из неправильного определения термина «икона», считая, что здесь непременно подразумевается тождество образа и Прообраза, их единосущность. Иконопочитатели же настаивали на принципиальном различии образа и Первообраза, поскольку различны уровни их бытия. «Иное есть изображение, иное то, что изображается» [13] Там же.

, – пишет св. Иоанн Дамаскин. «Икона сходна с архетипом благодаря совершенству искусства подражания, сущностью же она от Первообраза отлична. И если бы ни в чем не отличалась от Первообраза, то это была бы не икона, а не что иное, как сам архетип» [14] Там же.

, – учит патриарх Никифор. На этом основании евхаристию невозможно считать иконой, утверждали иконопочитатели, ибо именно здесь-то наличествует тождество. «Сие есть Тело Мое, сия есть Кровь Моя», – сказал Господь Иисус Христос на Тайной вечере. Он не сказал: «Это будет образом Тела и Крови», но «Сие есть Тело, сия есть Кровь». Следовательно, мы и причащаемся Его естества. В молитвенном же созерцании иконы мы имеем общение с Первообразом, не смешивая цель и средство; видимое постигаем через невидимое, земное через небесное. «Никто не будь столь безумен, чтобы истину и тень ее, архетип и изображение его, причину и следствие мыслить по существу тождественными» [15] Цитируется по соч.: Л. А. Успенский. Богословие иконы Православной Церк ви . С.93.

, – предостерегал св. Федор Студит.

Выступая против грубых форм иконопочитания, граничащих с идолопоклонством и одновременно отметая аргументы обвиняющих православных в магизме и материализации духовности, преп. Иоанн Дамаскин писал в своем «Защитительном слове»: «Я не поклоняюсь веществу, но Творцу, вещества, соделавшемуся веществом ради меня, соблаговолившему вселиться в вещество и через посредство вещества соделавшемуся моим спасением» [16] Преп. Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова против порицающих святые иконы или изображения . СПб., 1893. С. 55., репринт 1993.

. Иконопочитатели стремились подчеркнуть освящение материи через образ, но и показывали, что благодать исходит не от самой материи. Так преп. Федор Студит пишет: «Оно (Божество) присутствует также в изображении Креста и других божественных предметов не по единству природы, т. к. эти предметы не плоть Божественная, но по относительному их Божественному причастию, т. к. они участвуют в благодати и чести» [17] Цитируется по соч.: Л. А. Успенский. Богословие иконы Православной Церкви . С. 99.

.

Другие богословы отмечали связь иконы и Св. Писания, напоминая, что, как мы чтим Библию, не поклоняясь «естеству кож и чернил», но Слову Божьему, заключенному в ней, так мы почитаем в иконе не краски и доски, а Того, чей образ написан этими красками на этой доске. Об этом пишет свт. Леонтий Иера польский. А вот как о связи Св. Писания и икон высказывался преп. Федор Студит: «Он (Спаситель) нигде не повелел начертать даже краткое слово, однако его образ начертан апостолами и сохраняется до настоящего времени; что изображено посредством бумаги и чернил, то на иконе изображено посредством различных красок или какого-либо другого материала» [18] Цитируется по соч.: Л. А. Успенский. Богословие иконы Православной Церкви . С. 99

.

В 787 году в Никее был созван Собор в защиту иконопочитания, который вошел в историю как VII Вселенский. В постановлениях собора даны четкие определения православной позиции относительно икон и иконопочитания. Суть соборных решений выражена в заключительном оросе. Приведем его в некотором сокращении.

«Мы неприкосновенно сохраняем все церковные предания, утвержденные письменно и не письменно. Одно из них заповедует делать живописные изображения, так как это, согласно с историей евангельской проповеди, служит подтверждением того, что Христос истинно, а не призрачно вочеловечился и служит на пользу нам. На таком основании определяем, чтобы святые и честные иконы, точно так же как и изображения честного животворящего креста, будут ли они сделаны из красок или мозаики или какого-нибудь другого вещества, только бы сделаны приличным образом, будут ли они находиться в церквах Божьих, на священных сосудах, или на стенах и на дощечках, или на домах, или на дорогах, а равно будут ли это иконы Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа или непорочной Владычицы нашей Богородицы или честных ангелов и всех святых и праведных мужей… Чем чаще при помощи икон они являются предметом нашего созерцания, тем больше взирающие на них возбуждаются к воспоминанию о самих первообразах; приобретают более любви к ним и получают побуждение воздавать им лобзание, почитание и поклонение (греч. προσκύνησις), но никак не служение (греч. λατρεία), которое по вере нашей приличествует только Божественному естеству…» [19] Цит. по кн.: С. Булгаков. икона и иконопочитание . М.,1996. С. 7–8.

.

Очень важно, что Собор развел два близких, но не идентичных понятия: латрейя (греч. λατρεία) – служение, поклонение и проскинесис (προσκύνησις) – почитание, уважение. Греческий язык позволяет различать тонкие смысловые нюансы, в то время как латинский таких нюансов смысла не знает, на Западе оба эти слова переводили как adoratio – поклонение, отсюда и многие недоразумения в восприятии иконопочитания западными христианами. Вокруг терминов было немало споров в течение многих веков. Не всегда они правильно понимаются и сегодня. Но для отцов VII Собора было очень важно их прояснить и донести церковному народу через них истинный смысл иконопочитания и провести четкую границу с идолопоклонством. На одном из заседаний Собора Константин, епископ города Констанции на Кипре, воскликнул: «Приемлю и лобызаю с глубоким почитанием святые иконы, но что касается поклонения в смысле служения, то я воздаю его исключительно Св. Троице» [20] Цит. по кн.: А. В. Карташов. Вселенские соборы . М., 1994. С. 500.

.

На Соборе было отмечено также, что в иконопочитании не смешивается тварное и нетварное, земное и небесное, но они взаимодействуют, ибо через почитание рукотворного образа молящийся имеет связь с духовным миром. Отсюда следует, что честь, воздаваемая иконе, относится к Первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней. В этом вопросе отцы Собора ссылались на авторитетное высказывание св. Василия Великого, сформулировавшего этот принцип задолго до иконоборческого кризиса.

Отцы Собора подчеркивали также: «Не изобретение живописцев производят иконы, а ненарушимый закон и предание Православной церкви; не живописец, а святые отцы изобретают и предписывают: им принадлежит сочинение, живописцу же – только исполнение» [21] Цит. по кн.: С. Булгаков. Икона и иконопочитание . М., 1996. С. 7–8.

. Таким образом, определяется приоритет богословия над художеством, вернее, художественная сторона иконы, согласно соборному определению, должна точно соответствовать богословскому смыслу образа и выражать его.

Интервал:

Закладка: