Ирина Языкова - Со-творение образа. Богословие иконы

- Название:Со-творение образа. Богословие иконы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ББИ»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89647-269-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Языкова - Со-творение образа. Богословие иконы краткое содержание

Со-творение образа. Богословие иконы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

О пользе изображений говорит и другой святой подвижник – Нил Синайский, ученик свт. Иоанна Златоуста. В письме к некоему префекту Олимпиодору, вознамерившемуся построить церковь и украсить ее стенной живописью, св. Нил дает такой совет: «Пусть рука превосходнейшего живописца наполнит храм с обеих сторон изображениями Ветхого и Нового Завета, дабы те, кто не знает грамоты и не может читать Божественных писаний, рассматривая живописные изображения, приводили себе на память мужественные подвиги искренне послуживших Христу Богу и возбуждались к соревнованию достославным и приснопамятным доблестям, по которым землю обменяли на небо, предпочтя невидимое видимому» [9] Цитируется по: Л. А. Успенский. Богословие иконы Православной Церкви . Париж, 1989. С. 54.

.

Однако широкое распространение иконописных изображений в народе было не только школой веры, но и той почвой, на которой неокрепшее в вере сознание невольно провоцировалось своим языческим прошлым. Не умея понять глубину различия образа и Прообраза, неофит отождествлял их, и его иконопочитание нередко превращалось в идолопоклонство, а молитва воспринималась им как магическое действие. Отсюда и возникали те весьма опасные отклонения, что возмущали строгих ортодоксов.

Наряду с этим византийская знать, которая в отличие от простолюдинов была образованна и изощренна в богословских вопросах, впадала в другие крайности. Так, например, при императорском дворе в моду вошли наряды, украшенные изображением святых, ангелов и даже Христа и Богородицы. Так, например, в мозаиках церкви Сан Витале в Равенне (VI в.) изображена императрица Феодора, и на подоле ее платья мы видим вышитую композицию «Поклонение волхвов». Светская мода явно стремилась подражать священническим одеждам, восхищавшим современников великолепием и пышностью. Но если употребление сакральных образов в церковных облачениях объяснимо их символической функцией, то использование священных изображений в светской одежде не только противоречило здравому смыслу, но и являлось явной профанацией святыни. И это также не могло не возмущать истинных ревнителей православия.

Видя подобное отношение к священным образам, некоторые из них приходили к выводу, что лучше вовсе не иметь икон, нежели поощрять возврат к язычеству. Этот неожиданный поворот ортодоксии вполне объясним, ибо, когда маятник сильно оттягивают в одну сторону, то он неизбежно отклонится с той же силой в прямо противоположную.

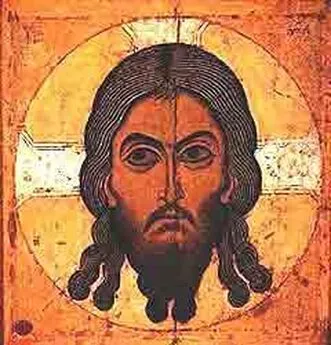

Надо помнить также, что в предиконоборческую эпоху процесс формирования художественного языка церковного искусства еще не завершился. Восприняв на определенном этапе традиции позднеантичной живописи, иконопись (а также фреска и мозаика) переживала этап формирования стиля, в церковном искусстве происходил отбор собственных художественных принципов. Со временем икона сформировалась как сложнейшая и гармоничная знаковая структура. Ее язык от первоначального чувственного реализма постепенно переходил к формам все более символическим и аскетическим. Но на ранних этапах соединение античной (а в сознании людей того времени – просто языческой) традиции с христианским откровением вызывало по меньшей мере недоумение. В какой-то мере опасения об излишней чувственной природе античного искусства, обольщающего глаз и уводящего душу от чистого созерцания, были не лишены основания. Постоянно раздавались голоса: «Как даже осмеливаться посредством низкого эллинского искусства изображать Преславную Матерь Божию, в которой вместилась вся полнота Божества, высшую небес и святейшую херувим?» Или: «Как не стыдятся посредством языческого искусства изображать имеющих царствовать со Христом, соделавшихся сопрестольными Ему, которым предстоит судить вселенную, уподобившихся образу славы Его, когда, как говорят слова Священного Писания, их не был достоин весь мир?»

Блаженный Августин в трактате «О Троице» также возмущается творчеством некоторых художников, которые позволяют себе изображать Христа слишком вольно, как им заблагорассудится, что немало смущает церковный народ и рождает в нем нежелательные эмоции. Но это был еще V век, когда об иконе как богословском тексте говорить не приходится. Процесс формирования канона происходил постепенно.

В VI–VII веках на границах Византийской империи появляется и активизируется ислам. Почитая Единого Бога – Бога Авраама, Исаака и Иакова, так же, как иудеи, мусульмане отрицательно относились к священным изображениям, памятуя о заповеди Моисея. Влияние мусульманского ригоризма не могло не сказаться на христианском мире, православные ревнители чистоты веры восточных провинций во многом были согласны с правоверными последователями пророка Мухаммеда. И в то же самое время первые серьезные конфликты по поводу икон и первые гонения на иконопочитателей начались на границе двух миров – христианского и исламского. В 723 году халиф Иезид издал указ, обязывающий убрать иконы из христианских храмов на подвластных ему территориях. В 726 году такой же указ издал византийский император Лев Исавр. Его поддержали епископы Малой Азии, известные своим строго аскетическим отношением к вере. С этого момента иконоборчество становится не просто интеллектуальным движением, но агрессивной силой, перешедшей в наступление.

Таким образом, православие встало перед проблемой защиты икон с двух прямо противоположных сторон: с одной стороны – от грубого магизма полуязыческой народной веры, с другой – от полного отрицания и уничтожения «ревнителями чистой духовности». Обе тенденции образовывали своего рода молот и наковальню, между которыми выковывалась в своей кристальной ясности богословская мысль, защищавшая иконопочитание как выражение православной веры.

Иконоборческая эпоха делится на два периода: первый – с 726-го по 787 год (от указа императора Льва Исавра до VII Вселенского собора, созванного при императрице Ирине) и второй – с 813-го по 843 год (с воцарения императора Льва V Армянина до созыва Константинопольского собора, установившего праздник Торжества православия). Более ста лет продолжавшаяся борьба породила новых мучеников, кровь которых теперь была на руках и совести христиан.

Основной фронт борьбы был сосредоточен в Восточной части Церкви, в Византии, хотя споры об иконах всколыхнули Церковь по всей ойкумене. На Западе иконоборческие тенденции проявлялись значительно меньше в силу варварского состояния западных народов, которые еще не осознали глубину этой проблемы. Тем не менее Рим реагировал на события быстро и остро: уже в 727 году папа Григорий II собрал Собор, который дал ответ на указ Льва Исавра и подтвердил ортодоксальность позиции иконопочитателей. Папа отправил патриарху Константинопольскому послание, которое затем было зачитано на VII Вселенском соборе и сыграло важную роль в установлении иконопочитания. Его преемник, папа Григорий III, на Римском соборе 731 года продолжил линию защиты иконопочитания, постановив лишать причастия и отлучать от Церкви тех, кто будет осквернять или оскорблять святые иконы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: