Пол О'Нил - Культура кураторства и кураторство культур(ы)

- Название:Культура кураторства и кураторство культур(ы)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ад маргинем

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91103-247-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пол О'Нил - Культура кураторства и кураторство культур(ы) краткое содержание

Культура кураторства и кураторство культур(ы) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

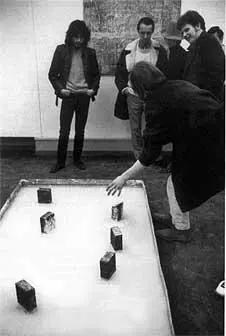

Среди ключевых выставок того времени – «Когда отношения становятся формой» (When Attitudes Become Form: Works, Concepts, Processes, Situations, Information) [35] Кунстхалле в Берне, 22 марта – 23 апреля 1969; дом-музей Ланге, Крефельд, 9 мая – 15 июня 1969; Институт современного искусства, Лондон, 28 сентября – 27 октября 1969.

и «Хеппенинг и Флюксус» (Happening and Fluxus) [36] В кельнском художественном обществе (1970), организована при участии Ханса Зома.

Зеемана; «Январь 5–31, 1969» (January 5–31, 1969) [37] В галерее Сета Сигелауба, Нью-Йорк, 1969.

Сигелауба, «Квадратные колья в круглых дырах» (Square Pegs in Round Holes) [38] В музее Стеделийк, Амстердам, 1969.

Вима Бирена, «Анти-иллюзия: Процедуры/Материалы» (Anti-Illusion: Procedures/Materials) [39] В Музее американского искусства Уитни, Нью-Йорк, 1969.

Марсии Такер и Джеймса Монте; «Пространства» (Spaces) [40] В Музее современного искусства, Нью-Йорк, 1969.

Дженнифер Лихт; уже упоминавшаяся «557,087» [41] В художественном музее Сиэтла, 1969.

Люси Липпард, а также «Информация» (Information) [42] В Музее современного искусства, Нью-Йорк, 1970.

Кинастона Макшайна. Многие из этих выставок принесли мировое признание как художникам, так и кураторам и, несмотря на внимание к менее объектно-ориентированной художественной практике, прошли в известных музеях и художественных галереях. При этом кураторское производство заключалось в объединении произведений и художников, так или иначе связанных между собой и имеющих, по мнению куратора, аналогичные переживания – в результате чего форма выставки стала рассматриваться как самостоятельный медиум. Другими словами, с тех пор выставка четко отождествлялась с именем ее создателя, авторским стилем куратора-производителя и его способностью контекстуализировать ряд работ как единое целое [43] «Производители» (The Producers) – собирательное название для серии публичных дискуссий с современными кураторами, организованных Балтийским центром современного искусства и Ньюкаслским университетом в Гейтсхед, Англия, в 2000–2002 годах. Расшифровки записей были опубликованы: Susan Hiller and Sarah Martin, eds., The Producers: Contemporary Curators in Conversation, 5 vols. (Gateshead: Baltic Centre for Contemporary Art; Newcastle: University of Newcastle, 2000–2002). «Производители» (1), 2000, при участии Джеймса Лингвуда, Суне Нордгрен, Клайва Филлпота и Мэтью Хиггса; «Производители» (2), 2000, при участии Джилан Тавадрос, Ханса Ульриха Обриста, Фрэнсиса Морриса, Чарльза Эше, Гая Бретта и Дианы Петербридж; «Производители» (3), 2001, при участии Шарона Кивланда, Адама Шимчика, Ральфа Ругофф, Ричарда Грейсона, Лизы Коррин и Джона Били; «Производители» (4), 2001, при участии Каролин Христов-Бакарджиев, Лиама Гиллика, Уте Мета Бауэр, Марка Нэша, Джереми Миллара и Терезы Гледоу; «Производители» (5), 2002, при участии Эндрю Рентона, Саши Крэддок, Джонатана Уоткинса, Лоры Гордфри-Айзекс, Джеймса Путмана и Барбары Лондон.

.

В большинстве случаев художественные произведения создавались специально для выставки, что привело к серьезным изменениям статуса работ и их показа. По мнению Ирене Кальдерони, «в результате появилось осознание того, насколько центральное место занимает презентация произведения искусства, а также представление о том, что существование произведения приурочено исключительно к конкретному месту и времени» [44] Calderoni, «Creating Shows», 65.

. Иначе говоря, художники и кураторы сознательно участвовали в параллельных процессах создания и организации, направленных на момент будущего показа; результатом этих трудов была финальная выставка, а произведение искусства нередко создавалось для конкретной выставки или адаптировалось для нее – вместо того, чтобы восприниматься как уже существующая, законченная и автономная работа, готовая для отбора и показа [45] Более подробный анализ развития событий в отношении этих выставок см. там же. Стоит отметить, что в 1973 году Люси Липпард начала архивировать и документировать многие из этих выставок концептуального искусства, перформансов, происшествий и публикаций, чтобы создать их историю. См.: Lippard, Six Years. Полная хронология этих выставок также приведена в: Susan Jenkins, «Information, Communication, Documentation: An Introduction to the Chronology of Group Exhibitions and Bibliographies», in Ann Goldstein and Anne Rorimer, eds., Reconsidering the Object of Art: 1965–1975 (Los Angeles: MoCA, 1996).

.

Некоторые считали, что эти выставки представляли собой удачное сочетание художественного исследования и выставочной эстетики. Кальдерони пишет:

«Кураторская практика того периода была до такой степени вовлечена в эволюцию художественных языков, что это привело к резкому пересмотру медиума выставки и роли самого куратора… Целый ряд аспектов – от способов показа до дизайна каталога, от рекламных стратегий до взаимоотношений художника и института – делал эти представления новаторскими по сравнению с традиционными экспозициями. Новаторство или, скорее, объединяющая эти аспекты матрица заключается в том, что отныне пространственно-временной контекст художественного производства будет совпадать с контекстом выставки» [46] Calderoni, «Creating Shows», 64–65.

.

Однако некоторым союз радикального искусства и конвенциональных мест его показа казался несколько более проблематичным. В своем интервью в 1969 году Томмазо Трини употребил термин «музеографическая скорая помощь», чтобы описать непростое состояние, ставшее результатом введения в музейный контекст произведений, ориентированных на процесс [47] Tommaso Trini, «The Prodigal Master’s Trilogy», Domus, no. 478 (September 1969), страницы не пронумерованы.

. Трини этот вопрос виделся неразрешимым, поскольку постоянство традиционного музейного пространства резко контрастировало с временным характером многих выставляемых произведений.

1.3. «Когда отношения становятся формой», куратор Харальд Зееман, 1969

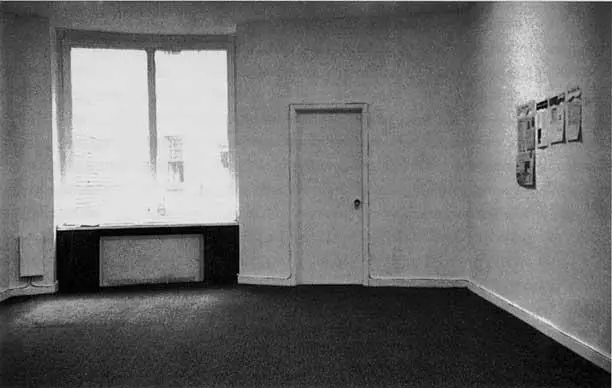

1.4. «Январь 5–31, 1969», куратор Сет Сигелауб, 1969

Впрочем, какую бы позицию относительно процесса создания выставки мы ни занимали, становится очевидно: традиционное разделение между производством искусства и его медиацией весьма затруднительно. Работу художника стало сложней отличить от работы куратора, ведь художники теперь задействовали в своей практике стратегии медиации, используя текст, лингвистику и теории систем, и в итоге результат их деятельности был куда более концептуальным. В 1969 году художник Роберт Барри заявил, что «слово “искусство” становится все меньше существительным и все больше глаголом… Речь идет не столько о самих объектах, столько о том, какие возможности им присущи, какие идеи они в себе несут» [48] Robert Barry, «Interview with Patricia Norvell, 30 May 1969», in Alexander Alberro and Patricia Norvell, eds., Recording Conceptual Art (Berkeley: University of California Press, 2001), 97, курсив в оригинале.

. Артикуляция Барри искусства как глагола является одним из многих определений концептуального искусства [49] Одно из первых определений «концептуального искусства» можно встретить в эссе Генри Флинта «Концептуальное искусство» (1961), в котором он утверждал: «Чтобы дать определение “концептуальному искусству”, прежде всего следует назвать материал, с которым оно работает, а именно идеи (“концепты”, “концепции”); аналогичным образом музыка использует звук. Идеи тесно связаны с языком, поэтому материалом концептуального искусства также служит язык». См.: Henry Flynt, «Concept Art», in La Monte Young, ed., An Anthology of Chance Operations, Indeterminacy, Improvisation, Concept Art, Anti-Art, Meaningless Work, Natural Disasters, Stories, Diagrams, Music, Dance, Constructions, Compositions, Mathematics, Plans of Action (New York: La Monte Young and Jackson Mac Low, 1963), страницы не пронумерованы, курсив в оригинале. [Концептуальное искусство. Перевод Ольги Рябухиной, см.: http://art1.ru/art/konceptualnoe-iskusstvo-esse.] Термин «концептуальное искусство» начал широко применяться в отношении группы художников, интересовавшихся «дематериализацией» объекта искусства в период с 1966 по 1972 год в Америке, Европе, Австралии и Азии, см.: Lippard, Six Years. Позднее Питер Осборн описал его как «искусство о культурном определении – образцовое, но никоим образом не единственное определение “искусства”». См.: Peter Osborne, Conceptual Art (Themes and Movements) (London: Phaidon Press, 2002), 14, курсив в оригинале. Такие выставки, как «Глобальный концептуализм» в Музее искусства Квинс, Нью-Йорк, свидетельствовали о географическом размахе деятельности концептуального искусства в 1960-х–1970-х, включая также СССР, Восточную Европу и Китай. См. каталог выставки: Luis Camnitzer, Jane Farver, Rachel Weiss, et al., Global Conceptualism: Points of Origin, 1950s–1980s (New York: Queens Museum of Art, 1999).

, предполагающим, что понимание искусства уже не ограничивается материальным воплощением в виде произведения; напротив, оно включает в себя также производство идей об искусстве, которые могут являться искусством сами по себе. Искусством могло считаться то, что было сформулировано, проговорено или описано. Искусство как материальная практика стало неотделимо от искусства как практики дискурсивной. Идеи могли в равной степени быть как проводником искусства в окружающий мир с помощью языка и своей артикуляции, так и основным медиумом и результатом художественного производства. И если искусством могла являться идея, то те, кто участвовал в производстве идей и использовал их в качестве медиума, также могли быть названы творцами искусства – неважно, называли ли они себя кураторами, критиками или художниками. И раз уж идеи требуют медиации (в том или ином виде), произошло объединение медиации искусства и концепции искусства как объекта медиации.

Интервал:

Закладка: