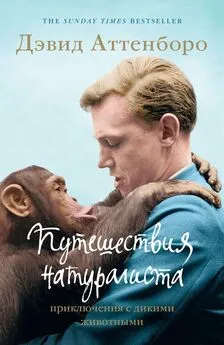

Дэвид Аттенборо - Путешествия натуралиста. Приключения с дикими животными

- Название:Путешествия натуралиста. Приключения с дикими животными

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КоЛибри, Азбука-Аттикус

- Год:2021

- Город:М.

- ISBN:978-5-389-19274-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Аттенборо - Путешествия натуралиста. Приключения с дикими животными краткое содержание

«Чтобы программа удалась, у экспедиции должна быть четкая цель — найти такое редкое существо, какого нет ни в одном зоопарке мира, такое загадочное, диковинное, поразительное создание, за поисками которого зрители, замерев у экранов, следили бы из передачи в передачу». (Дэвид Аттенборо)

Путешествия натуралиста. Приключения с дикими животными - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Причины того, как они уцелели, сами по себе поразительны.

Например, предки кенгуру некогда населяли значительную часть поверхности Земли. Много миллионов лет назад, благодаря способности вынашивать плод, еще похожий на эмбриона, в сумке, они тогда были наиболее развитыми животными на планете. Позднее, на новом витке эволюции, более совершенные существа — плацентарные млекопитающие, которые вынашивают детенышей во чреве, постепенно оттеснили сумчатых, все чаще проигрывавших битвы за пищу и жизненное пространство. В результате большинство из них на европейской части вымерло. Некоторые, например опоссумы, сохранились в Южной Америке, однако основным «домом» для этих редких существ оказалась Австралия, отсеченная частью моря от остального мира еще до того, как появились более новые млекопитающие. Как следствие, здесь старомодным сумчатым не пришлось бороться за существование с более сильными животными, поэтому они в разных видах сохранились по сей день. И Австралию без преувеличения можно назвать музеем живых древностей.

Южная Америка обязана присутствием редких, можно сказать, доисторических животных, равно как и опоссума, довольно сложной геологической истории. Миллионы лет она была соединена с Североамериканским континентом широкой полоской суши, но вскоре после появления первых млекопитающих тоже отделилась от остального мира. В это время неполнозубые — так называется группа, в которую входят ленивцы, броненосцы и муравьеды, — развивалась очень быстро и в Южной Америке, где ей ничто не угрожало, и дала множество самых невероятных животных. По лесам бродили гигантские, практически размером со слона, муравьеды. Огромные, больше четырех метров в длину, ближайшие родственники броненосцев, глиптодонты, в огромном костяном панцире, с массивным хвостом, утяжеленным острыми шипами, словно средневековая алебарда, обживали саванны.

Примерно 16 миллионов лет спустя, когда связь с соседним континентом восстановилась, многие диковинные животные отправились на север. Их кости находят в ледниковых отложениях, останки — на дне смоляных озер, а в конце XIX века реликты случайно обнаружили вокруг озера в Неваде, когда добывали песчаник для строительства новой тюрьмы в Карсон-Сити.

Броненосцы — единственные уцелевшие потомки глиптодонтов. Смотреть на них — словно заметить связь со странными, доисторическими существами, и именно это больше, чем что-либо другое, так интриговало меня. Я знал, что они обитают в норах, снуют по лесам и пампасам, питаются корнями, мелкими насекомыми и падалью. Вероятней всего, во многом своей жизнестойкостью армадиллы обязаны бронированным панцирям. Им, как видовой группе, действительно очень повезло, ибо до наших дней они сохранились в изобилии — от крошечного, не больше мыши, карликового броненосца, живущего в песках Аргентины, до исполинского, который вырастает больше полутора метров в длину, армадилла, обитающего в душных и влажных тропиках бассейна Амазонки.

В Гайане, где мы с Чарльзом Лагусом снимали и ловили ленивцев и муравьедов, ни одного дикого броненосца мы не увидели. И мы надеялись, что это получится сделать в Парагвае. Конечно, нас интересовали и другие обитатели этих мест — птицы, млекопитающие, рептилии, но, когда парагвайцы спрашивали, зачем мы приехали в их страну, я не задумываясь отвечал: «Мы ищем tatu ».

Tatu — я наивно полагал, что именно это слово означает броненосца. Не на испанском, а на гуарани, одном из двух, наряду с испанским, официальных языков Парагвая.

Однако каждый раз мой ответ вызывал взрыв смеха. Поначалу я думал, что люди, приехавшие за армадиллами, по неведомым нам причинам выглядят в глазах парагвайцев полными идиотами, но вскоре понял, что это слишком простое объяснение. Когда, услышав мой ответ, гомерическим хохотом зашелся один из руководителей парагвайского Национального банка, я решил, что пора разрешить эту загадку. Однако он опередил меня вопросом: «За какими tatu ?»

Я знал ответ и на этот вопрос: «За черными tatu , за длинноволосыми, за оранжевыми, за гигантскими, за всеми, что обитают в Парагвае».

В ответ мой собеседник затрясся от хохота, ответ показался ему еще смешнее, чем моя первая реплика. Я терпеливо ждал, пока он оправится. До сих пор он казался доброжелательным, участливым человеком, к тому же превосходно говорил по-английски, и наша беседа была крайне полезной. Наконец он отсмеялся: «Вы, наверное, имеете в виду животное?»

Я кивнул.

«Видите ли, — ему явно было неловко пускаться в объяснения, — tatu на гуарани, это… как бы вам сказать… не очень хорошее слово… так еще называют… понимаете… некоторых юных девиц…»

Почему имя столь невинного, пусть и завораживающего, зверя здесь присвоили дамам весьма определенной профессии, я так и не понял, но причина всеобщего хохота теперь была ясна. В последующие месяцы нам часто приходилось отвечать на вопрос о целях нашего визита, однако теперь я всякий раз, осознавая двусмысленность ответа, приправлял его остротой, и она неизменно облегчала переговоры с хозяевами ранчо, фермерами, таможенными чиновниками, пастухами и индейцами.

Правда, порой шутку не улавливали. Некоторых собеседников совершенно не удивляло, что два британца отправились в отдаленные уголки Парагвая на поиски юных дев, и наши заверения, дескать, нам нужны совсем другие, четвероногие tatu, слушали недоверчиво. Иные, уловив шутку, начинали с пристрастием расспрашивать, зачем нам понадобились броненосцы. Объяснить мне так и не удалось: мой словарь гуарани слова «глиптодонт» не знал. Впрочем, это даже хорошо: вполне возможно, в разговорном языке у него был совсем другой, далекий от словарного, смысл.

22. Бесславный конец роскошного круиза

В прежних экспедициях нам временами приходилось непросто, и тогда мы с Чарльзом, чтобы отвлечься от ноющих ног и стонущего пустого желудка, мечтали об идеальном путешествии, в котором мы будем предаваться ленивой неге и, особо не утруждаясь, отыскивать самых красивых и редких животных.

В Новой Гвинее нам пришлось пройти несколько сотен километров, чтобы увидеть некоторых диковинных райских птиц. В конце этого марш-броска Чарльз категорически заявил, что для идеальной экспедиции прежде всего нужен транспорт. После того как всю дорогу на Комодо мы питались исключительно соленой рыбой и рисом, я поставил приоритетным условием значительный запас разнообразных консервированных деликатесов. После того как в хрупкой и насквозь протекающей лачуге на Борнео пришлось спасать наши пленки и камеры от проливных тропических дождей, мы решили, что нам жизненно необходима прочная, водонепроницаемая крыша над головой. В более благополучные времена, тем не менее сопровождавшиеся не меньшей усталостью, мы утихомиривали свои буйные нравы мечтами о менее важных деталях. Я настаивал на неисчерпаемом запасе шоколада; Чарльз отстаивал свое право на сон где-то под безукоризненной защитой от жуков, тараканов, муравьев, многоножек, ос, комаров и прочих зловредных насекомых. В конце концов мы до мельчайших подробностей продумали эту идеальную экспедицию, пока она не стала казаться реальной для нас, и все же никто из нас не мог представить, что этот замысел воплотится в жизнь. Однако примерно через неделю после приезда в Парагвай действовавшая в Асунсьоне британская мясная компания неожиданно одарила нас средством, которое, как нам представлялось, должно было позволить осуществить почти все задумки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дэвид Линдсей - Путешествие к Арктуру [litres]](/books/1077748/devid-lindsej-puteshestvie-k-arkturu-litres.webp)