Валентин Аккуратов - В высоких широтах

- Название:В высоких широтах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Главсевморпути

- Год:1947

- Город:Москва—Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Аккуратов - В высоких широтах краткое содержание

В высоких широтах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мы подготовили все радионавигационные средства для использования их при подходе к острову на обратном пути.

Мощность радиостанции на острове Врангеля была незначительна, но за 50—80 километров радиокомпас все же брал ее пеленги, что в плохую погоду могло оказать нам неоценимые услуги. Одновременно была проверена работа радиомаяка на мысе Шмидта на случай использования его при отклонении вправо (при обратном полете). В дальнейшем, однако, выяснилось, что этим радиомаяком пользоваться нельзя вследствие искажения его зон горами острова Врангеля и удаленностью маяка.

Картографический материал был подготовлен в двух проекциях — Меркатора и центральной. Меркаторские карты предназначались для счисления и нанесения наблюдений над льдом, а центральные — для астрономических расчетов и возможной радионавигационной прокладки пеленгов при подходе к острову Врангеля или материковому побережью.

Вся подготовка заняла четыре дня. В это же время было налажено получение информации, о погоде и синоптических прогнозов, которые поступали с мыса Шмидта, острова Диксона и из Москвы. Для полета необходимо было выбирать только ясную погоду, так как посадка на лед при сплошной облачности почти неминуемо должна была кончиться поломкой самолета из-за невозможности при отсутствии солнца определить торосистость льда. В высоких широтах белизна запорошенных снегом полярных льдов настолько идеальна, что при сплошной облачности, когда нет теней, все неровности делаются совершенно незаметными. Поэтому в условиях облачности можно легко ошибиться в выборе льдины для посадки и разбить самолет.

26 марта хорошая погода и отличный прогноз дали нам право на старт. В 23 часа 35 минут мы взлетели. После 50 секунд пробежки по идеально ровному льду бухты Роджерс перегруженная машина оторвалась и легла на курс на высоте 120 метров. Выше машина шла с большим трудом. Горы не позволили нам пересечь остров прямым курсом на такой высоте, поэтому к северной части острова Врангеля пошли в обход по побережью, постепенно набирая высоту. Через 35 минут мы уже были на высоте 200 метров.

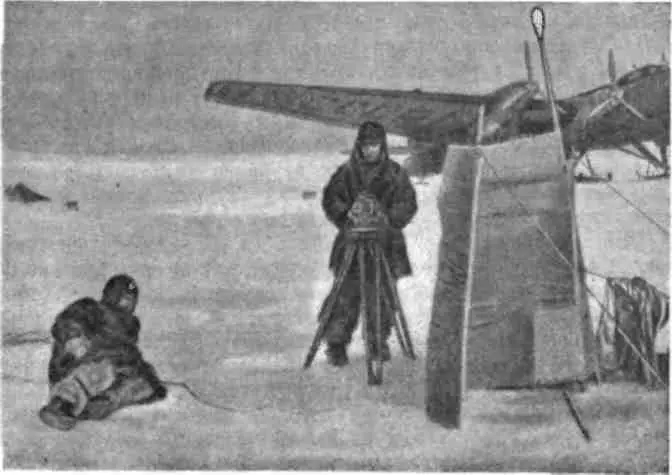

Лагерь № 1. М. Е. Острекин производит магнитные определения.

Все шло хорошо, погода была отличной, но на 37-й минуте полета в районе мыса Пиллар неожиданно захлопал правый крайний мотор. Как потом выяснилось, прогорел клапан. Мотор еще тянул, но лететь с неисправным мотором было неоправданным риском, а потому решено было вернуться. Посадка перегруженной машины даже на идеально ровный лед бухты Роджерс была очень сложным маневром, который И. И. Черевичный выполнил с большим искусством. Он посадил самолет на средних оборотах моторов. Лыжи самолета неслышно коснулись льда.

27 марта начался девятибалльный шторм, погода испортилась настолько, что все работы по исправлению мотора были прекращены.

Нелетная погода продолжалась до 2 апреля. В зените было ясно, но ветер дул с такой силой, что нагреть моторы при морозе 25° не удавалось, несмотря на сооруженный перед самолетом барьер из дерева и брезента.

2 апреля скорость ветра упала до 3 метров в секунду, прогноз обещал хорошую погоду. Все было готово к старту, и в 21 час 00 минут по московскому времени «СССР Н-169» поднялся со льда бухты Роджерс, взяв курс к району «полюса относительной недоступности». Через 20 минут полета, набрав высоту в 200 метров, мы стали осторожно распадами гор пересекать остров и в 21 час 50 минут вышли на северное побережье. Отсюда мы легли на истинный курс 358° к широте 81°00′ и долготе 180°00′, имея высоту 280 метров. Стояла солнечная погода, температура упала до —26°. Сильный северо-восточный ветер сносил самолет влево на 18° при путевой скорости 150 километров в час.

На меридиане 178°00′ западном я установил солнечный указатель курса, и пилоты повели корабль по солнечному отражению, не обращая внимания на обычную пляску стрелок компаса. Видимость была прекрасной. Полет происходил нормально, материальная часть самолета работала отлично. В 02 часа 20 минут мы прошли самую северную точку (φ = 77°00′N, λ = 175°W), достигнутую Г. Уилкинсом, где он эхолотом произвел промер глубины океана. Отсюда начинался район, где никогда не бывал человек.

Мы не сразу заметили, что у нас замерз часовой механизм солнечного указателя курса, то есть вышел из строя наш главный прибор направления (перегорела подогревная электрическая обмотка). Очевидно, минут пятнадцать-двадцать пилоты вели корабль по остановившемуся прибору, и мы уклонились, таким образом, от меридиана 180° вправо по кривой на 3—4°. К этому времени снос влево увеличился до 22°. Введя предварительно временную поправку на уклонение, я предложил пилотам вести самолет по гирополукомпасу. Из всех магнитных компасов удовлетворительно работал только «АН-4А», но картушка его при крене колебалась до ±20°. Компасы пилотов вышли из строя совершенно, компас «АН-4» уходил на 70—105°.

Для окончательного исправления курса я взял несколько высот солнца. Сомнерова линия пересекла меридиан на широте 78°23′. Это подтвердилось несколькими измерениями. Наш полет к 81° был рассчитан по времени так, чтобы к концу маршрута солнце было сзади самолета (на юге). Такое положение светила давало нам возможность при единичном измерении определить широту нашего места. Можно было бы в этих же целях расчет полета строить на 12 часов раньше, когда солнце находилось бы впереди (на севере), приближаясь к меридиональному положению, но в это время года на широте 80° высота солнца в полночь мала, что могло дать при измерении большие неточности из-за рефракции.

Чтобы определить меридиан, я решил прибегнуть к помощи замерзшего солнечного указателя курса, причем исходил из следующего рассуждения. Предполагая, что мы находимся на меридиане 178° западном, я рассчитал истинное солнечное время на меридианах 180, 178 и 177°W и последовательно при истинном курсе 0°, с учетом сноса ветром, измеренного «ОПБ-1», стал устанавливать вручную часовой механизм солнечного указателя курса при данной широте так, чтобы проследить положение блика солнца на экране перископа. Солнечное пятно отразилось в центре креста нитей при истинном времени на меридиане 177°W. Проверив это несколько раз, я окончательно убедился в нашем отклонении вправо.

Зная, таким образом, свое место, я рассчитал новый курс и дал его пилотам. Сделанные расчеты не могли быть проверены из-за отсутствия точных данных о магнитном склонении; но пеленгация солнца до остановки солнечного указателя курса подтверждала, что магнитное склонение, рассчитанное теоретически, не расходилось с приближенным определением; разница колебалась в пределах 2—3°.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: