Сергей Эйгенсон - Занимательное литературоведение

- Название:Занимательное литературоведение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Эйгенсон - Занимательное литературоведение краткое содержание

Занимательное литературоведение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но, все-таки, к числу беззаветных коммунистов, верных ленинцев, павших жертвой культа личности и банды Берия, он не совсем относился. Короче, не миновать нам, кажется, немного поговорить об его биографии.

Мы тут слегка уже намекнули на нее, вспомнив невзначай шевченковы стихи о молдаванине и финне, которые на всех доступных им языках молчат, " бо благоденствуют ". Молдаван в нашей правдивой истории, кроме ранее упомянутых командарма Фрунзе, комиссара Лазо и еврейки-комсомолки Марицы Маргулис, не было и, видимо, уже и не будет. О финне – это мы как раз невдолге вспомним. А вот биография Гуркина несколько напомнит нам о биографии Тараса. Но без такой уж чрезмерной экзотики и архаики, как крепостное право. Все же он родился в 1870-м. После отмены. Дело было в селе Улалы, которое нынче числится городом Горно-Алтайском.

Рос, получил начальное образование в школе православной миссии, выучился писать иконы. Познакомился с человеком из столицы, студентом петербургской певческой капеллы и этнографом-любителем Анохиным, тот соблазнил его душу призраком столичной художественной карьеры. В 27 лет Гуркин едет в Петербург поступать в Художественную академию. В общем, не поступил, но с горя в политики не подался. Академик Шишкин взялся обучать талантливого инородца у себя на дому.

Обучал одну зиму, потом умер, но Гуркин так себя всю жизнь и считал его выучеником. Шишкин… в годы моей юности это как бы считался моветон супротив импрессионистов. Впрочем, мой коллега Валера Бабаев как-то на наши расуждения о возвышенном после стакана как-то прямо ляпнул: "А я художника Шишкина уже за то уважаю, что он мог природу один к одному передать. Другие и этого не могут!" Нынче сдается, что он был отчасти прав.

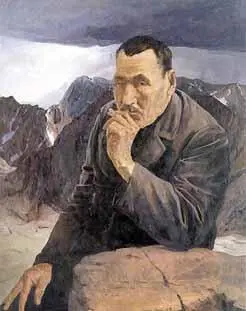

Вернулся к себе на Алтай, потихоньку пришли к нему некоторые заработки и даже региональная слава "первого художника Сибири". Мечтал даже о кругосветном путешествии с персональной выставкой через Японию, Америку и Европу. Вот его автопортрет.

В 1917-м его выбрали председателем "Алтайской горной думы". Ну а кого? Он также был гордостью своего маленького народа, как, скажем, социолог Питирим Сорокин гордостью всех сколько-то просвещенных коми-зырян. Что-то там смутно говорилось об алтайской автономии в новой освобожденной федеративной России. Все это в течение полутора лет закончилось красной большевистской диктатурой и какое-то время пытавшейся ней конкурировать белой диктатурой адмирала Колчака. Гуркина за автономные разговоры 17-го года потом сажали и те, и другие. Пять лет, уехав через пограничный перевал Дурбэт-Доба еще от белых, он боялся вернуться и при красных, мотался по Туве и Монголии.

Ну, пообещали не трогать, вернулся. Еще пару раз сажали в периоды обострения классовой подозрительности, приходилось каяться в былых недопониманиях. Но и люди к нему приезжали, знакомились. В том числе – знаменитый Иван Ефремов, который из его картины почерпнул идею своего рассказа "Озеро горных духов". В тридцать седьмом посадили уже совсем всерьез, за японский шпионаж, а десятого не то двенадцатого ноября расстреляли.

Старшего сына Геннадия арестовали и расстреляли вместе с отцом, а младший, Василий, после реабилитации записал воспоминания, из которых как-то так смутно следует, что в Туву его отец прибыл по приглашению партизанского командира, как раз Сергея Кочетова. И вместе с ним (и со своими сыновьями) отражал нашествие белых банд атамана Бакича. Ну, его можно понять, записать отца хоть задним числом в ленинскую гвардию пламенных революционеров – так созвучно со временем Большого Реабилитанса. Но есть, как будто, определенные свидетельства, что в Туву он прибыл как раз в обозе Бакича.

Есть даже, правда, не подписанное Кочетовым, а в передаче через воспоминание третьего лица, сообщение самого партизанского вожака об обстоятельствах его знакомства с художником.

Тогда же подошел ко мне высокий, суровый лицом, похожий на хакаса пожилой офицер без погон, попросил оказать ему лекарскую помощь, если она имеется. Я сказал, что его вместе с ранеными отправят в село Усть-Элегест – там наш госпиталь. Дело в том, что имя Георгия Ивановича Гуркина тогда мне ни о чем не говорило. По документу он числился советником по национальным вопросам при штабе Бакича. Оружия он при мне не сдавал, возможно, он его и не имел. Отпустил я его. Теперь как вспоминаю, лицом он был не от мира сего, скорее похож на ламу или шамана.

14. Еще один сибирский художник

Передает нам эти слова Кочетова тоже совсем небезынтересный человек. Помните, были анонсированы финн и еще один, кроме Гуркина, художник. Ну, так это один человек, как в старом анекдоте про фининспектора Финкельштейна из Карело-Финской ССР . Мы с вами помнится встречали одного человека по имени Тойво. Это второй. Тойво Ряннель. Но он, в отличие от Антикайнена, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, жив. В другое отличие от того знаменитого "Тойско", он родился в России, точнее – на Ижорской земле, в деревне Тозерово Петроградской губернии, а нынче живет в Финляндии.

А в промежутке его со всем семейством свозили в Сибирь. Дело было так, что в 1931 году советская власть вдруг вспомнила об одном из своих народов, именно, что о ижорских финнах, как, помните, у классика "приют убогого чухонца". Отец одного моего приятеля был родом как раз из подстоличной русской деревни, соседствовавшей с финским поселением. Сыну он, по прошествии нескольких десятилетий, конечно, достаточно подробно передавал мнения своих однодеревенцев о тупых и малосообразительных чухнах. Это, практически, любые два рядом живущих народа могут друг про друга рассказать.

Но вот одно обстоятельство из его воспоминаний откровенно смущало и самого генерала, и, тем более, его шестидесятника-сына. Это – запавшее в память различие в поведении свиней. В то время, как русские поросята были резвы и в хорошей физической форме, позволявшей им легко перепрыгивать через плетень, чухонские были ленивы, прыгать не умели, да и попросту не смогли бы. Эти ходили медленно, без резвости и напоровшись на горoдьбу, скорей уж могли ее проломить своей тушей.

Естественно, что Великий Перелом не мог пройти мимо хозяев таких ленивых животин. Сначала у них, как у всех, начали выявлять кулаков и подкулачников, а потом махнули рукой и выселили всем племенем туда, где, как говорится, "всякая география кончается". Заодно избавились и от потенциальных белофинских шпионов и диверсантов, которых, конечно, среди ижорцев было немеряно.

Десятилетнего Тойво тоже вместе с семейством в столыпинском вагоне отвезли в Красноярский край. Тут недавно в одном блоге в связи с волжскими немцами кто-то сослался на "льготы для спецпереселенцев". У разных людей, конечно, разное представление о льготности. Но, конечно, это был не Аушвиц, специально уничтожением никто не занимался, да и приказа такого, думается, не было. Скорей к спецпереселенцам разных потоков, национальных и классовых, от корейцев до подкулачников, можно бы отнести стих Артура Клау из "Новeйшего Декалога":

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: