Никита Елисеев - Блокадные после [litres с оптимизированной обложкой]

- Название:Блокадные после [litres с оптимизированной обложкой]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2019

- ISBN:978-5-17-120784-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Никита Елисеев - Блокадные после [litres с оптимизированной обложкой] краткое содержание

Блокадные после [litres с оптимизированной обложкой] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Трагический травелог по местам, «крайне приближенным к тому, как западная христианская цивилизация рисует себе ад» [Барскова 2015: 42], «Мемуары» Милы Аниной существенно расширяют географию блокадного страдания, которое принято ассоциировать со «смертным временем» зимы и весны 1941–1942 года. Первая блокадная зима, проведенная вместе с мамой и маленьким братом, не оставила у Милы никаких впечатлений, кроме голодного психоза и многократно повторяющихся, даже лейтмотивных кошмаров (трупик младенца на улице, истерзанный каннибалами; тела прохожих, разорванные взрывом снаряда; любимая соседка – старушка Даниловна, чье лицо объели крысы) [Пожедаева 2017: 82–83, 89–91, 118–119, 129–130]. Изнурительная эвакуация в Сталинград в 1942 году, во время которой и Милу, и ее маму едва не выбросили из поезда другие эвакуированные («выковырянные»), заподозрив в тифе, показала, что если жизнь за пределами блокадного кольца и выглядит лучше, то ненамного [Пожедаева 2017: 161–162, 180–183, 203–206]. В воспоминаниях Милы Волга будет «гореть» во время кровавых боев между советскими и немецкими войсками. Плавучий эвакогоспиталь, на котором Мила Анина плыла месяцами, ежедневно наблюдая мучения изувеченных солдат Красной Армии, сменится Узбекистаном, где «клочья души» ребенка постепенно стали «срастаться» – после черно-белой серой блокады к девочке вернется утраченная способность различать цвета [Пожедаева 2017: 207, 214–220, 255, 294]. В конце концов, счастливое воссоединение семьи с выжившим на фронте отцом, омраченное потерей права на жилье в Ленинграде (дом Милы будет снесен как аварийный в 1946 году; семья переедет в поселок Суйда, под Гатчину), в реальности не поставит точку в фабуле этого концентрированного кошмара: «страшная детская сказка» (и «реальная страшная жизнь») [Пожедаева 2017: 83–84, 269] найдет свое логическое продолжение и после войны.

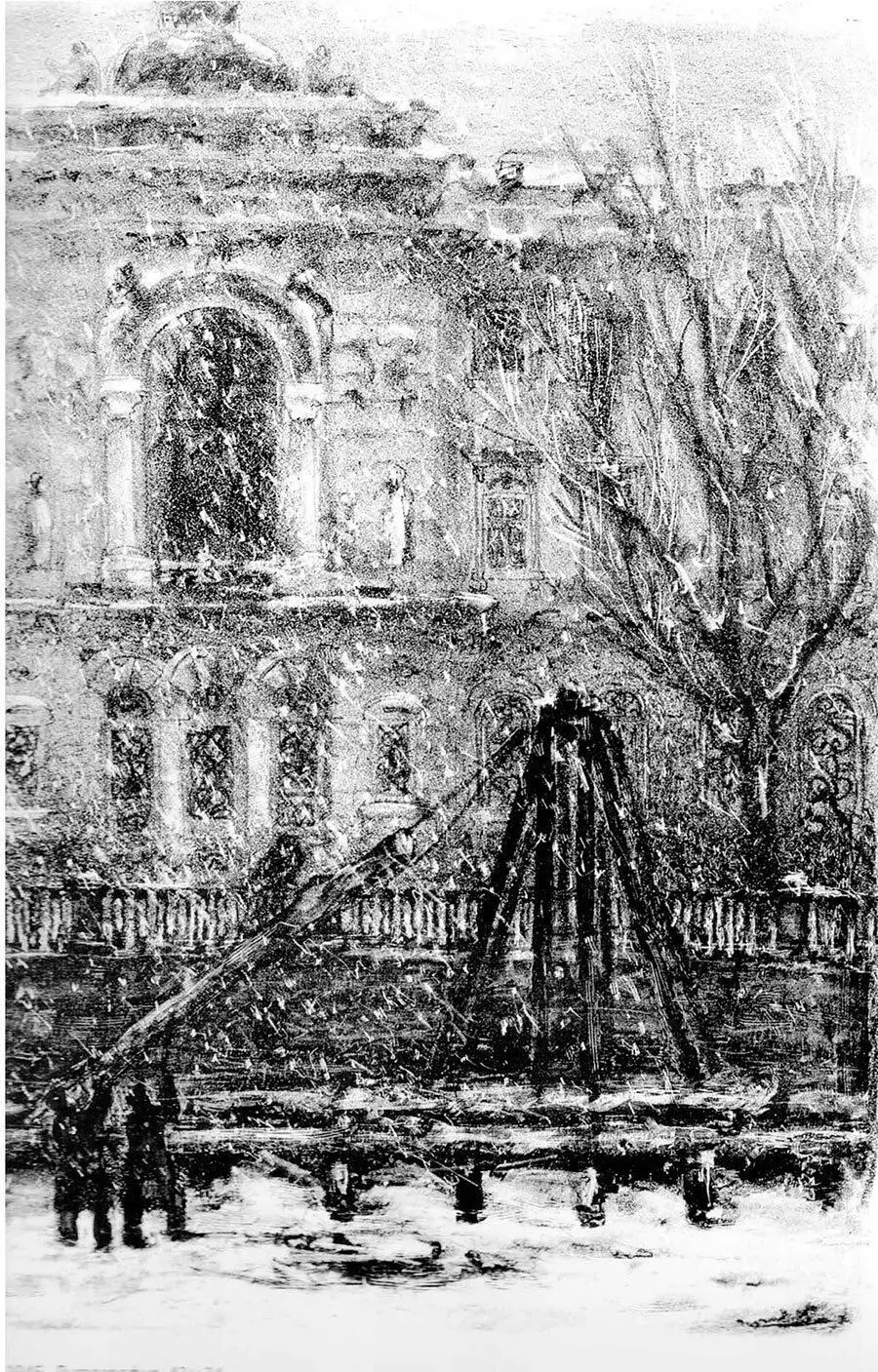

На канале Грибоедова. 1945. Литография, 43×34.

Стоит уточнить, что военные страдания Милы Аниной все же начались еще до блокады. Оказавшись среди воспитанников детских садов, которых спешно эвакуировали из Ленинграда, девочка стала свидетельницей Лычковской трагедии 18 июля 1941 года, когда эшелон с ленинградскими детьми, по ошибке отправленный в сторону фронта, был уничтожен немецкой авиацией. Описывая спустя десять лет в своих «Мемуарах» себя и своих маленьких сверстников, раздетых, голодных, орущих «от ужаса до изнеможения» посреди разбросанных детских вещей и разорванных детских тел [Пожедаева 2017: 29–39], 16-летняя Мила Анина пытается преодолеть отсутствие языка о блокадной травме в поздние сталинские годы. Дело не только в том, что травмированные дети – «очень плохие рассказчики» [Пожедаева 2017: 41] (а «Мемуары», безусловно, одно из самых ранних и подробных воспоминаний о блокаде, оставленных девушкой-подростком, пытающейся вербализировать то, что она, по собственному мнению, не могла проговорить в семилетнем-десятилетнем возрасте), но и в том, что «Мемуары» оказываются текстом, созданным вне рамок коллективного мифа – даже официозного и героического. «Мне шестнадцать с хвостиком, а я не слышала и пока не читала ничего о мученической жизни в Ленинграде» [Пожедаева 2017: 296], – пишет Мила Анина зимой 1951–1952 года. Так, автору «Мемуаров» приходится самостоятельно создавать свое воображаемое сообщество боли, в центре которого находятся «самые беспомощные» («Они не могут защищаться сами. Они зависят от всех») [Пожедаева 2017: 296]: блокадные матери, дети, старики, «больные», инвалиды. Радикальная теория травмы Кэти Карут (сейчас уже не кажущаяся такой «радикальной») утверждает, что люди, пережившие разные трагедии, оказываются вовлечены в травматический опыт друг друга [Caruth 1996: 108–112]. В этом случае кажется неудивительным, что Мила Анина, во время блокады – малолетний ребенок/пассивный наблюдатель чужих страданий, постфактум формулирует то, что произошло с ней, отталкиваясь от чужих историй. «Пустячный» рассказ выздоравливающего солдата о том, что в своем первом бою он «обделался», посадив немца «на штык как бабочку», неожиданно выворачивает «наизнанку» душу девочки, заставляя вспоминать, как дети, «эвакуированные» под Лычково и Демянск прямо под немецкий танковый прорыв, беспорядочно бегали от страха, «по уши перемазанные» в собственном дерьме [Пожедаева 2017: 248–252]. Во многих местах натурализм «Мемуаров» кажется ошеломляющим. Однако в рамках этого текста важным является не столько описание блокадного и военного опыта, а то, что блокада Ленинграда и ее последствия оказываются нерасторжимы для автора, показывающего то, как спустя годы этот опыт негативно влияет на ее жизнь, в которой нет проработки травмы , но есть много вторичных травматизаций.

Вторичные травматизации – это спусковой крючок памяти, punctum, «укол» [Барт 2016], который провоцирует воспоминания о травматическом прошлом. Одновременно с этим – это и нарративная рамка, которая вносит новые смыслы в то, как об этом прошлом следует вспоминать. В отличие от идеального механизма проработки травмы, когда индивидуальная травма а) артикулируется во время терапии, становясь «частью сознательной идентичности индивидуума» и б) соприкасается с «мемориальной рамочной конструкцией», внутри которой воспоминаниям о страдании «уделяется эмпатическое внимание» [Ассман 2014: 99], вторичные травматизации являются следствием нехватки такой эмпатии со стороны Другого. Само существование Другого, не способного понять блокадные страдания Милы Аниной (в силу неразделенного опыта), но также не желающего сопереживать ей, делало проработку блокадной травмы незавершенной, травмировало еще больше. На фоне сотен известных воспоминаний и интервью блокадников «Мемуары» являются, пожалуй, единственным источником, так подробно описывающим то, как «непризнание страдания» принимало разные формы и переплетения. В этом смысле послеблокадная рефлексия о телесной боли, социальном расслоении и семейной «междоусобице» показывает не только тех, кто был Другим для Милы Аниной, но и сам принцип, согласно которому выжившая девушка отделяла блокадников от не-блокадников, а страдавших от тех, кто даже в блокаду Ленинграда не страдал.

Страдающее тело постоянно напоминает о прошлом. Телесная боль – лучшее подтверждение того, что блокада Ленинграда была. В то время как официальный нарратив о блокаде Ленинграда описывал блокаду как событие без последствий, официальная статистика за 1945–1946 годы, обычным ленинградцам недоступная, недвусмысленно показывала, что война и блокада «исковеркала здоровье и судьбы почти 10 % населения Ленинграда», оставив после себя десятки тысяч инвалидов, оставшихся с ампутациями, туберкулезом легких и многочисленными психическими заболеваниями на всю оставшуюся жизнь [Дзенискевич 2001: 130–131]. Говоря о «непризнании страдания» «нищих победителей», легко назвать само Советское государство «большим Другим», стремящимся не видеть масштаб чужой боли [Физелер 2005: 577–578]. Для самой Милы Аниной телесная боль – это память о катастрофе своего детства и лакмусовая бумажка, которая позволяет различать Других в окружающем ее послевоенном обществе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Никита Елисеев - Блокадные после [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1145010/nikita-eliseev-blokadnye-posle-litres-s-optimizir.webp)

![Михаил Тихонов - Последняя схватка [СИ litres с оптимизированной обложкой]](/books/1075844/mihail-tihonov-poslednyaya-shvatka-si-litres-s-opti.webp)

![Харуки Мураками - Возникновение замысла [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1081978/haruki-murakami-vozniknovenie-zamysla-litres-s-op.webp)

![Дмитрий Зурков - Вперед на запад [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082088/dmitrij-zurkov-vpered-na-zapad-litres-s-optimizir.webp)

![Райли Сейгер - Моя последняя ложь [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082138/rajli-sejger-moya-poslednyaya-lozh-litres-s-optimizi.webp)

![Айзек Азимов - Лаки Старр и спутники Юпитера [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082618/ajzek-azimov-laki-starr-i-sputniki-yupitera-litres.webp)

![Константин Буланов - Балтийские кондотьеры [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082760/konstantin-bulanov-baltijskie-kondotery-litres-s.webp)

![Виталий Храмов - Испытание вечностью [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1090200/vitalij-hramov-ispytanie-vechnostyu-litres-s-optim.webp)

![Джеймс Роллинс - Венец демона [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1095416/dzhejms-rollins-venec-demona-litres-s-optimizirova.webp)

![Вероника Трифонова - Последняя жертва [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1144135/veronika-trifonova-poslednyaya-zhertva-litres-s-opti.webp)

![Кейти Бирчалл - Не оставляйте ведьму после уроков! [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1146626/kejti-birchall-ne-ostavlyajte-vedmu-posle-urokov.webp)