Итан Поллок - Когда б не баня, все бы мы пропали. История старинной русской традиции

- Название:Когда б не баня, все бы мы пропали. История старинной русской традиции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-123202-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Итан Поллок - Когда б не баня, все бы мы пропали. История старинной русской традиции краткое содержание

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Когда б не баня, все бы мы пропали. История старинной русской традиции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

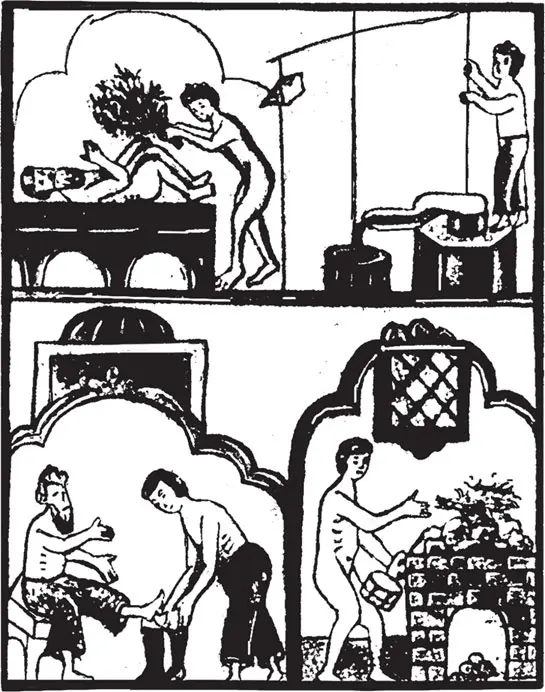

Иллюстрация 5. Эта миниатюра XVII века изображает основные элементы устройства бани: раздевалку, горячую печь, откуда исходит жар и пар, и скамью, на которой молодой человек хлещет веником человека постарше.

В некоторых православных текстах говорилось, что баня полна греховных соблазнов. До Крещения Руси славяне практиковали совместное мытье мужчин и женщин, которое, наряду с ритуальным сексом, было частью праздника плодородия, справлявшегося в пору летнего солнцестояния [50] Levin E. Sex and Society in the World of the Orthodox Slavs, 900–1700. Ithaca, 1989. P. 40.

. В Ефремовском списке “Кормчей книги” – сборника церковных и светских законов XII века – совместное мытье обоих полов запрещалось, но мытье как таковое не возбранялось [51] Райан В. Ф. Указ. соч. С. 53.

. На Стоглавом церковном соборе, который прошел в Москве в 1551 году, совместное мытье отнесли к грехам, которым подвержены и миряне, и духовные лица. На соборе рассматривался следующий вопрос: “Да во Пскове граде моются в банях мужи и жены, и чернцы и черницы в одном месте без зазору. Достоит о том запретити, чтобы престали от того безчиния”. Собор дал недвусмысленный ответ: “По священным правилам не подобает в банях мужем с женами в одном месте мытися; такоже иноком и инокиням возбраниша и запретища в баню ходити. Аще ли внидут, да под запрещением будут священных правил” [52] Kollmann J. E. The Moscow Stoglav (Hundred Chapters) Church Council of 1551. Ph.D. diss., University of Michigan, 1978. Р. 559.

. Мирянам совместное мытье тоже запрещалось. А монахи и монахини, хотя им и возбранялось входить в общественные бани, могли – и даже должны были – посещать бани, имевшиеся при их обителях.

Одни виды совместного мытья среди мирян считались более греховными, чем другие. Если замужняя женщина приходила в общественную баню, когда там мылись мужчины, ее уличали в неверности мужу, и у него появлялись законные основания для развода [53] Levin E. Op. cit. P. 115–116.

. А вот о незамужних женщинах не говорилось ни слова. Историк Эва Левин указывала, что другие уложения о наказаниях “накладывали епитимью на тех, кто участвовал в совместном мытье, но только в том случае, если было зачато незаконное дитя” [54] Ibid. P. 270.

. Таким образом, церковники возражали против греховных связей, а не против самой возможности для мужчин и женщин видеть друг друга обнаженными.

Церковь так и не пошла на полное закрытие бань. В Московский период ходить в баню верующим не только разрешалось – баня играла важную роль в ритуальном очищении православных. Она прочно вошла в церковные обряды – следили лишь за тем, чтобы мужчины и женщины не мылись сообща. Различные религиозные учения требовали обязательного посещения бани после соития (даже освященного брачными узами), прежде чем целовать мощи или иконы, входить в церковь или навещать святого человека. Некоторые духовные лица утверждали, что совокупление делает людей ритуально нечистыми, и потому после супружеской близости и мужьям, и женам требуется омовение. В противном случае людям грозила опасность – они делались уязвимыми для злых духов или бесов. Считалось, что мужчин, которые занимались рукоблудием или имели семяизвержение во сне, посещал дьявол, и им запрещалось “входить в церковь, целовать крест или иконы или получать хлеб причастия, пока они не вымоются” [55] Ibid. P. 169, 208.

. Равным образом и приходским священникам, у которых случались ночные истечения, обычно не позволялось прикасаться к Святым Дарам. Но если в приходе не было другого священника, который мог бы совершить необходимые литургические обряды, то осквернившемуся разрешалось отправление службы – после омовения. Баня использовалась и для очищения женщин после родов. В обычных обстоятельствах родильнице полагалось ждать сорок дней, прежде чем ей снова разрешалось участвовать в церковных обрядах. Единственное исключение допускалось, если она была при смерти, но в этом случае перед причастием и соборованием она должна была вымыться в бане [56] Ibid. P. 252, 171.

. В большинстве источников того периода подчеркивается роль бани как средства обретения духовного здоровья, что явно указывало на то, что с ним тесно связано здоровье телесное. Когда свирепствовала “моровая язва”, “блаженная” женщина Юлиания Осорьина бесстрашно посещала больных и, как рассказано в ее житии, своими руками мыла их в бане и исцеляла их [57] Kaiser D. H., Marker G. Reinterpreting Russian History: Readings, 860–1860’s. New York, 1994. P. 195–196.

.

В различных источниках отмечалась важность бани в разных пластах русского общества – от крестьян до знати, от деревень до городов. Даже узникам полагалось посещать баню [58] Kollmann N. S. Crime and Punishment in Early Modern Russia. Cambridge, 2012. P. 90; Hellie R. Op. cit. P. 399.

. Православная церковь примирилась с проверенной временем ролью бани и вобрала связанные с ней обряды в свое учение. Обширный корпус церковных текстов о мытье упростил этот процесс – даже после того как бани впали в немилость во многих других землях христианского мира. Вполне возможно, что первые упоминания о банях в “Повести временных лет” были включены в летопись в качестве своего рода “этнографического анекдота”, чтобы обозначить культурное отличие новгородских язычников от обитателей днепровских берегов на месте будущего Киева, сподобившихся апостольского благословения, – однако к Московскому периоду, на полтысячелетия позже, баня уже полностью встроилась и в повседневные обычаи и верования народа, и в официальную церковную доктрину. Баня успешно пережила обращение Руси в христианство.

Западные европейцы относились к баням и мытью совершенно иначе. Если в Московском княжестве бани сохранились и даже пережили расцвет, то в других частях Европы они вымерли. Потому-то европейским путешественникам местные бани казались такой диковинкой – и знаменовали в их глазах культурную странность Руси в целом. Но по этой же причине баня воспринималась как нечто особенное, как обычай, восходящий к древнейшим пластам русской истории и, следовательно, сплачивающий разных представителей общины в единый народ благодаря общей традиции. Уже один факт, что русские продолжали ходить в баню в пору существования Московского княжества, разительно отличало их от западноевропейских современников. В XVI веке католическая церковь повелела закрыть все бани. К XVII столетию почти во всей Западной Европе врачи придерживались мнения, что мытье водой опасно для здоровья. Проникая сквозь кожу, вода будто бы легко нарушает хрупкое равновесие гуморов, тем самым нанося большой ущерб внутренним органам и крови. Изредка купанье и рекомендовалось для перегруппировки телесных жидкостей, но все же это считали отчаянной, крайней мерой, представляющей угрозу для человеческой жизни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: