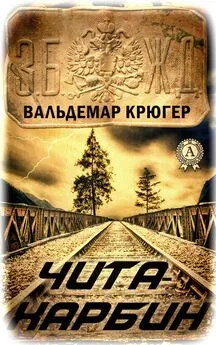

Вальдемар Крюгер - За Рифейскими горами

- Название:За Рифейскими горами

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Киев

- ISBN:9780890003992

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вальдемар Крюгер - За Рифейскими горами краткое содержание

За Рифейскими горами - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вооруженные по тем временам современным оружием, казаки смело вступали в столкновения с многочисленно превосходящим их противником из числа местного населения. Ведь нужно честно признать, что понятие «освоение Сибири», не совсем верно отражает события давно минувших дней. В Сибири жили коренные народы, и не все из них были рады «белому царю», и еще меньше тому что они были обложены «ясаком». Кто же из нас платит охотно подоходный налог?

Помимо стругов, волоков и пищалей, в арсенале у русских казаков находился еще один крупный козырь – остроги.

Остроги, с их деревянными караульными башенками, обнесенные частоколом из заостренных сверху бревен, высотой до 4–5 метров, строились на стратегически важных пунктах, в местах слияния рек, и являлись гарантом успеха.

В малонаселенных районах Севера, отношение местного населения к пришельцам из-за Большого Камня было большой частью дружественным.

В этих районах малочисленные русские отряды, порой в 20–30 человек, споро продвигались по рекам и основывали заимки-посты и остроги. При продвижении на юго-восток, противостояние русским росло.

Особенно стойко держались енисейские кыргызы. Почти сто лет сдерживали они продвижение русских на восток.

Но об этом было уже рассказано в предыдущей части книги.

К тому времени, когда прадед Лешека Клевского присягнул служить русскому царю, енисейские кыргызы откочевали уже большей частью в горы Тянь-Шаня, а оставшиеся в Сибири закопали поглубже «топор войны», оставив его ржаветь под обломками былого могущества Кыргызского каганата.

В 1828 году Тадеуш Клевский, старший урядник Сибирского казачьего войска, был переведен служить в Канский острог, как называли его по старой привычке сибирские казаки.

Дело в том, что в 1822 году Канск стал настоящим городом, центром Канского округа.

В том же 1822 году в России произошла крупная территориальная реформа, в ходе которой Сибирь была разделена на две части – на Западную и Восточную. В этом же году родилась Енисейская губерния, которая по общей площади в 2 211 589 квадратных верст, заткнула бы за пояс многие государства Европы, вместе взятые. Она простиралась от Китая до Таймырского полуострова на 2 800 верст, и наибольшая ее ширина была, всего ничего 1 300 верст.

Окружной город Канск, к которому относилась мало кому известная деревушка Чаловка, был тоже не ахти велик. Весной и осенью Канск, состоящий из двух кварталов, трех улиц и трех кривых переулков, утопал в грязи. Хотя городу было и чем похвалиться – каменная приходская церковь, уездное училище, больница, богадельня и несколько казенных зданий, где протирали штаны семнадцать чиновников.

При населении в 1112 человек (1823) город Канск имел четыре торговых лавки и три хорошо посещаемых кабака.

Тадеуш Клевский до царского вина, разведенного жуликом-целовальником, был не охотник. Пьянь да рвань, он никогда не любил. За годы ратной службы надоело ему болтаться по острогам, по хибарам казенным ютясь. Уже давно задумал он с разлюбезной женушкой, той самой сибирской казачкой из Омска, уехать из города, куда-нибудь подальше, от всей этой суеты людской. Как подросли сыновья-помощники, так и съехали Клевские с их последней квартиры в Канске. Подходящее местечко для своей семьи приглядел Тадеуш в уже знакомой нам деревушке Чаловке. В то время жило там лишь восемь семей. Места хорошие, привольные. Река под боком. Леса строиться, хоть завались. Крепко взялись Клевские за гуж. Ухватились мертвой хваткой. Переехали в Чаловку в 1835 году. Три года строились. Все делали на совесть, на века.

Много воды утекло с тех пор вниз по Агулу. Уже давно нашел Тадеуш Клевский последнее пристанище на деревенском погосте, успокоившись навечно вдали от родины. Теперь внук его, Ян, отец Лешека, заправляет несметным хозяйством Клевских.

Ян Клевский, невысокий сухой мужик, с вечной язвительной усмешкой в уголках крепко сжатых губ, пользовался среди односельчан репутацией человека, у которого по поговорке « зимой снега не выпросишь ». Клевские являлись самой зажиточной семьей во всей Чаловке, насчитывающей в 1902 году 103 крестьянских двора. Из них лишь пять-шесть «справных мужиков» могли потягаться с Яном Клевским. Большинство же, относились к среднему достатку – одна-две коровы, да конь. Бедняков, или как их называл Ян Клевский, «голодранцев», в Чаловке было немного, и все они были из новоселов. Дворов семь-восемь. У тех стояла в стаюшке [38] Сиб. стайка, стаюшка – хлев

одна тощая коровенка, с таким же тощим приплодом. Не зря говорится, « от худого семени, не жди хорошего племени ». Зато детей у новоселов было хоть отбавляй. Вечно язвительный Ян и здесь не мог промолчать, смеясь над беспросветной нищетой новоселов.

– У них приплод тока в хате! Как клопов в загашнике! Ха-ха-ха!

Его супруга, богобоязненная женщина Фекла, одергивала саркастического мужа.

– Побойся бога-то Ян, грех над нищетой смеяться.

– Отстань Фекла, ты еще! Пущай лучше руками шевелят, чтобы в хате целковый поселился. У них окромя двугривенного сроду ничего не было! – кипятился Ян, – вон, погляди как мы с тобой живем. Дом полная чаша! И так дальше будем жить! Чтоб они от зависти все сдохли!

– Ой милай, попомни мое словечко! От сумы и тюрьмы не зарекайся!

– Ты что, с ума сошла что ли? – наливаясь кровью, вещал желчным голосом Ян, – не каркай мне тут!

Фекла, не желая ссоры с несговорчивым мужем, уходила в дом и крестилась истово на старые иконы в Красном углу, прося прощения за злые слова мужа.

Ян, как и впрочем большинство других мужиков в Чаловке, не отличался особенной богобоязненностью, предпочитая жить по пословице « пока гром не грянет, мужик не перекрестится ». Но если уж и стоял, павши ниц перед иконами, то молился подолгу, прося у «Матки Боски» поддержки в меркантильных начинаниях. Это было одно из немногих польских слов, оставшихся в его репертуаре. Польский язык он забыл почти полностью. Пока был жив его отец, он еще общался с ним изредка на родной мове ( język ojczysty ). Что его мать Ефросинья, что жена Фекла, были из русских. Много не поговоришь. Лешек же, имел только польское имя, да и то все, кроме отца и матери, звали его Лешкой. По-польски он не мог говорить вообще, что и было неудивительным.

Вот и сейчас, ему прискучило играть вдвоем с Матюшей во дворе отцовского «острога» в чижика, и он решил все же пойти к Василю. Втроем веселее.

Ян смотрел на дружбу своего единственного сына с Василем, жившем с родителями-новоселами на выселке за деревенской кузницей, сквозь пальцы. Подрастет, сам поймет, откуда ветер дует.

Кроме Лешека, в семье Клевских было еще четыре дивчины. Три старше Лешека, и одна младше. Звали их Агнешка, Анна, Катаржина и последняя девочка имела русское имя Зоя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: