Александра Баркова - Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы

- Название:Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент МИФ без БК

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:9785001950431

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Баркова - Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы краткое содержание

Древние славяне, в отличие от греков, египтян, кельтов и многих других народов, не оставили после себя мифологического эпоса. В результате мы не так уж много доподлинно знаем об их мифологии, и пробелы в знаниях стремительно заполняются домыслами и заблуждениями. Автор этой книги Александра Баркова рассказывает, что нам в действительности известно о славянском язычестве, развеивает популярные мифы и показывает, насколько интересными и удивительными были представления наших предков об окружающем мире, жизни и смерти.

Книга содержит около 100 иллюстраций.

Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Если Яга предстает врагом – то она хочет съесть героя, если Яга предстает помощником – то она «накормила-напоила, спать уложила», отчего герой получает магические силы, необходимые для следующего этапа его приключений. «Спать уложила», несомненно, знак временной смерти посвящаемого и того забытья, в которое впадали из-за пыток реальные подростки охотничьей эпохи.

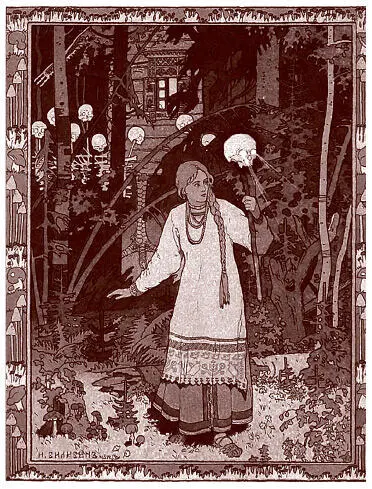

Когда обряд инициации был забыт окончательно, в параллель к мужским сказкам стали возникать и женские: в них к Яге попадает не юноша, а девушка. Наиболее известным вариантом является «Василиса Прекрасная», где героиня, отправленная к Яге злой мачехой, в итоге получает череп с горящими глазами – знак ее волшебной силы. Прохождение инициации радикально повышало социальный статус человека, что и отражает сказка: от восстановления справедливости в семье (горящие глаза черепа сжигают врагов героини) до превращения крестьянского сына в царя.

Героиню сказки нередко зовут Василисой (Прекрасной или Премудрой) – это имя в переводе с греческого означает «царица», так что Иван-царевич с Василисой оказываются по сути тезками. Почему в центре внимания сказки всегда есть цари либо она заканчивается воцарением героя? Потому что традиционное общество верит: благополучие зависит исключительно от магических качеств царя, и править должен тот, кто обладает ими в полной мере. Эти качества персонифицируются в сказке в виде магических помощников. Самый известный пример – «Конек-горбунок» Ершова (это литературная сказка, написанная на фольклорной основе): фактически всё за Ивана делает его чудесный скакун, однако это не ставится Ивану в укор, ведь Горбунок и есть его магия, которая затем будет оберегать страну.

Иллюстрация И. Билибина к сказке «Василиса Прекрасная». 1902 г. Василиса Прекрасная. СПб: Экспедиция заготовления государственных бумаг. 1902.

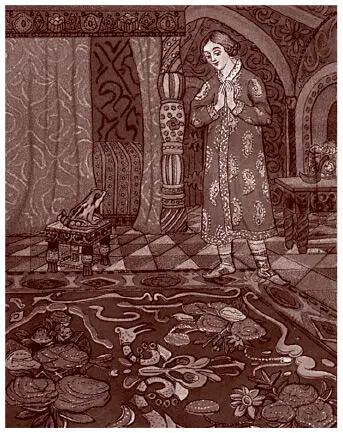

Такова логика сказки: прав тот, кто имеет волшебного помощника. Без знания этого принципа нам довольно затруднительно понять известную с детства «Царевну-лягушку». В самом деле, когда царь приказывает своим невесткам испечь хлеб и сшить рубашку, жены старших братьев стараются, делают всё сами – и оказываются предметом насмешек, а «положительная» Василиса «сбросила лягушачью шкуру и закричала: “Мамки-няньки, собирайтеся, снаряжайтеся, испеките мне к утру такой пирог, какой я у батюшки ела!”». И она действительно права, потому что царица не должна уметь печь хлеб, она должна обладать благотворной магией.

Иллюстрация М. Эбермана к сказке «Царевна-лягушка». 1914 г. Царевна-лягушка. М.: Изд. Т-ва И. Д. Сытина. 1914.

Почему Иван-царевич женится на лягушке? Потому же, почему римский царь Нума Помпилий был женат на нимфе Эгерии. Это очень широко распространенный в мифологии мотив «небесной супруги», нам он лучше всего известен по образу поэта и его музы. Традиционное общество считает, что для удачи на охоте, для любого творчества, для пророчеств, для благополучного правления мужчине необходима помощь его волшебной супруги. В архаике потусторонний мир – это мир животных, поэтому целый ряд героев сказок и эпоса вступает в брак с самками животных. На более высоком уровне развития культуры такая супруга становится лесным духом, а на уровне цивилизации оказывается незримой.

Итак, сказочный герой прошел инициацию и обрел магические качества, которые позволят ему стать царем. Но как он докажет всем, что эти качества у него есть? Для этого ему необходимо принести из потустороннего мира некие чудесные объекты. Потусторонний мир в сказке – сияющая страна: там катится золотое яблочко по серебряному блюдечку, пасутся златогривые кони, оттуда прилетает Жар-птица, перо которой сияет, превращая ночь в день.

Мы убедились в том, что сказка по своей сюжетной и образной насыщенности значительно превосходит многие мифы. Это неудивительно, ведь для веры миф вторичен: многие функции богов и связанные с этим обряды вообще не имеют никакого сюжетного мифа. А сказка и эпос, будучи предлитературой, существуют ради своих сюжетов.

Заключение. Литература о славянском язычестве

Наш беглый обзор славянского язычества завершен. Как видим, мифов наподобие греческих или египетских мы не встретили. Еще раз подчеркнем: причина полной утраты сюжетных мифов на Руси не только (и не столько!) в принятии христианства; все дело в нашествии Батыя, уничтожившего носителей высокой устной традиции.

XI–XII века, эпоха двоеверия – это поистине лебединая песнь языческой культуры. И если тексты до нас не дошли, то прикладное искусство, в том числе серебряные браслеты, свидетельствуют: не только крестьяне, но и горожане самого высокого положения не спешили отрекаться от родной веры, приняв христианство.

Именно двоеверие церковники назвали тем грехом, за который на Русь пришел Батый. С середины XIII века отголоски язычества начали спешно уходить из городского быта (самой стойкой оказалась Масленица), а в крестьянской среде – переходить в народное православие.

Любопытно, что неоязычество, возникнув в самом конце ХХ века, пытается стремительно пройти тот путь, который язычество проходит в условиях многовековой империи (как было в античности и в Индии): начинаются поиски языческого Абсолюта, возникает концепция бога-всех-богов. В этом смысле неоязыческие тексты представляют гигантский интерес для истории религий – не как неудачная реконструкция мифов тысячелетней давности, а как продукт культуры своего времени.

Но что же читать тому, кто хочет больше узнать о язычестве Руси?

Наиболее авторитетным, достоверным и масштабным изданием является пятитомная энциклопедия «Славянские древности», созданная под руководством академика Н. И. Толстого, у которого автор этих строк имела честь учиться в свое время. Любые работы Никиты Ильича Толстого и Светланы Михайловны Толстой – это максимально широкий охват материала и скрупулезно сделанные выводы.

То же следует сказать и о Е. Е. Левкиевской. Ее книга «Мифы русского народа» посвящена в основном тому, что мы называем низшей мифологией, причем значительная часть вошедших в нее текстов была собрана экспедициями под руководством Н. И. Толстого.

Другие авторы, чьи труды заслуживают высокого доверия, – это А. В. Гура, В. Я. Петрухин (его научно-популярные книги по мифологии самых разных народов исключительно хороши), Т. А. Агапкина, Л. Н. Виноградова, А. Л. Топорков и прочие; все они входят в число авторов как «Славянских древностей», так и словаря «Славянская мифология». Но увы: при чтении этого словаря необходимо обращать внимание на имя автора статьи, потому что, как мы уже отмечали, Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров в своих статьях пишут иногда самые фантастические вещи (например, домовой у них оказывается ипостасью… Велеса).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: