Windows User - Кареев Н.И. История Западной Европы в Новое время. Том 2

- Название:Кареев Н.И. История Западной Европы в Новое время. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Windows User - Кареев Н.И. История Западной Европы в Новое время. Том 2 краткое содержание

Кареев Н.И. История Западной Европы в Новое время. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для истории общественного возбуждения в Германии около 1521 года см. August Baur. Deutschland in den Jahren 1517–1525 betrachtet im Lichte gleichzeitiger anonymer und pseudonymer deutscher Volks- und Flugschriften. – Jord. Deutschland in der Revolutionsperiode (1521–26). Сторонники Лютера: Jäger. Andreas Bodenstein von Karlstadt, – Schmidt. Melanchlon's Leben . – Hartfelder. Philipp Melanchton, als Praeceptor Germaniae. В 1897 r. no случаю четырехсотлетнего юбилея Меланхтона вышли соч. о нем Wilson' а , Deane (оба англ.). Kauffmann'a, Haupt' а , Sell' а и др. Более новый труд (1902 г.) о Меланхтоне написан Ellinherfswb. Cp. Kawerau. Die Versuche Melanchthon's zur katholischen Kirche zuruckzufuhren.

[2] Эти комментарии заключены нами в скобки.

[3] F. Boiler. Luthers Perufung nach Worms (1912).

[4] Hausrath. Aleander und Luther auf dem Reichstage zu Worms. – Pasquier. L'humanisme et la réforme: Jerome Aleandre.

[5] Kaltoff. Die Entstehung Wormser Edicts (1912).

Начало Реформации

VII. Начало религиозной Реформации

Что такое начало реформации? – Умеренность и консерватизм Лютера. – Его боязнь рационализма. – Его авторитетный характер. – Происхождение разлада среди реформаторов. – Отношение гуманистов к реформации. – Разные виды реформации в XVI в. – Карлштадт и иконоборчество. – Цвиккауские пророки. – Выступление Фомы Мюнцера. – Подавление виттенбергских смут и их значение. – Зарождение антитринитаризма.

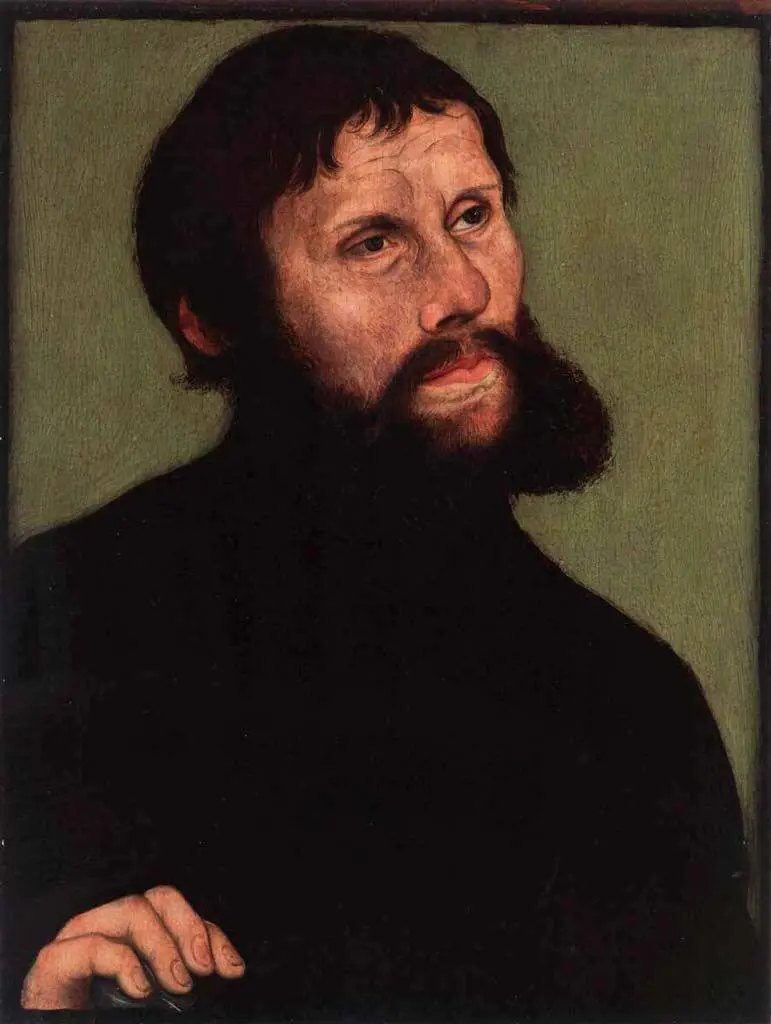

Лютер в Вартбурге (где он жил под именем Йорга). Художник Лука Кранах Старший, 1521-1522

Когда желают приурочить начало реформации к какому‑либо событию, то указывают или на обнародование Лютером девяноста пяти тезисов (1517), или на его отторжение от католической церкви на лейпцигском диспуте (1519), или на сожжение им папской буллы (1520), но, собственно говоря, ни в одном из этих событий, в которых действовал притом главным образом один Лютер, не было еще реформации в смысле преобразования самой церкви, отпадения от неё какой-либо части верующих и принятия ими новых религиозных начал. Это были все индивидуальные акты Лютера, правда, обратившие на себя внимание общества, встреченные последним сочувственно, нашедшие в нем поддержку, – без чего и сам Лютер не решился бы на свою борьбу с папой, – но от этого общественного внимания, сочувствия, поддержки было еще далеко до того, чтобы в церковную жизнь, хотя бы одного Виттенберга, были введены новые формы, которыми отменялись бы учреждения католицизма, чем именно и была религиозная реформация, не ограничивавшаяся одним заявлением новых принципов, но проводившая их и в церковную жизнь. Начало такому движению положил не сам Лютер: не он первый начал переменять старые порядки на новые, и во многих отношениях ему пришлось идти даже не впереди церковных преобразований, а сдерживать других более рьяных новаторов. Реформация в смысле внешних изменений, принимавшихся народом и даже производившихся им самим, началась в то время, когда Лютер находился в вартбургском замке, невольно возвратившись после политической борьбы 1520 г. снова к своим теологическим занятиям. Когда до него дошла весть о том, что делается в Виттенберге, где происходило насильственное ниспровержение католицизма, Лютер писал виттенбергским новаторам (в декабре 1521 г.), что они не должны были «пускать в ход кулаки», и что он не может быть на стороне таких деятелей: «без меня вы начали это дело, смотрите же, чтобы без меня его и кончить», – и ему казалось, что это дьявол поднял смуту, чтобы «посрамить новое учение». Лютер, сам говоривший в 1520 г. революционным языком и всенародно сжигавший папскую буллу, лишь временно увлекся в этом направлении. Еще во время Вормсского сейма он не одобрял затей Ульриха фон Гуттена: всякие смуты лишь компрометировали то дело, которое он считал главным, и он опасался, что они только отвратят от него власти, на поддержку которых он рассчитывал. С другой стороны, приняв, что существо религии заключается не во внешних формах, а в вере, т. е. во внутреннем настроении, он не придавал особого значения этим формам и по отношению к ним (по крайней мере, в начале двадцатых годов) стоял на той точке зрения, что почитание или уничтожение икон, соблюдение или непризнавание постов, поступление в монахи или выход из монастыря и т. п. сами по себе безразличны, и что нельзя, не нарушая свободы, ни принуждать ко всему этому, ни все это запрещать, а виттенбергские новаторы с большою ревностью истребляли все, что только напоминало католицизм. К этому присоединялся у Лютера известный консерватизм, который усиливался по мере того, как реформация принимала все более и более революционный характер. Он не сразу отпал от католической церкви; самое его отпадение совершалось не только медленно, но и постепенно, да и впоследствии он оставался верным многому такому, что гораздо ранее его было оставлено его приверженцами. Католики впоследствии обвиняли Лютера в том, будто он затеял реформацию, дабы иметь право бросить монастырь и жениться, но он и не первым вышел из монахов, и не первым из священников вступил в брак. Из августинского монастыря ушел ранее других монахов Цвиллинг, увлекший за собой сразу кое‑кого и еще, Лютер же по возвращении из Вартбурга не покидал монастыря и монашеского одеяния до 1524 г., хотя догмат об оправдании одною верою заключал в себе отрицание монашества. Когда он узнал о первых браках священников (Фельдкирхена и Зейдлера), он одобрил это, но заметил, что ему, однако, не навяжут жены («at mihi non obtrudent uxorem»), сам же хоть и женился потом, но только в 1525 г. Уничтожение католической мессы, причащение под обоими видами (Карлштадтом на Рождество 1521 г.), изгнание икон и т. д., – и это все началось без него, а когда он сам принял участие в реформе и сделался её руководителем, то в этом деле придерживался более консервативного принципа – не отвергать ничего такого, что с полной очевидностью не противоречит Св. писанию, вопреки другим реформаторам, говорившим о необходимости уничтожения всего, на что нет прямых указаний в св. писании. В этом смысле он не пошел за теми толкователями евхаристии, которые, отрицая преосуществление, не признавали в таинстве действительного присутствия (praesentia realis) Христа, утверждавшегося Лютером: «Я скован, говорил он, текст слишком силен, я не могу отказаться от него, ничто не вырвет его из моего ума». Между прочим, и в этом вопросе, возбужденном опять‑таки виттенбергскими богословами, как и во многих других, Лютер боялся впасть в рационализм. Если на Вормсском сейме он ставил доводы разума на одну доску со св. писанием, говоря, что он отречется от своего учения лишь убежденный св. писанием или очевидными доказательствами разума («nisi scripturae sacrae testimoniis vel evidenti ratione convictus fuero» и на вопрос: «num hoc vis te non cessurum nisi convictum sacra scriptura?» такой ответ: plane aut evidentissimis rationibus»), то позднее его пугал рационализм. В нем, как в чем-то опасном, он обвинял, напр., Эразма и Цвингли, и о разуме он рассуждал в духе старых традиций, в которых сам был воспитан: «Что, по-видимому, несообразнее с разумом, как божественность Иисуса Христа? Можно ли понять воплощение Бога в утробе Девы? Можно ли понять, каким образом Бог, присутствующий в хлебе и вине, делается снедью верующих? Вся религия – безумие для разума! Разум – блудница дьявола. Он только богохульствует и порицает дела Божии. Он ничего не понимает о Боге. Нужно его убить, нужно закрыть глаза, заткнуть уши, все чувства и верить!» Уже раньше Лютер ожидал содействия реформе со стороны светской власти, но виттенбергские беспорядки, а за ними рыцарское и крестьянское восстания еще более его убедили, что дело это должно принадлежать не «господину Всем» (dominus Omnes), а светской власти, откуда и объясняется союз Лютера с князьями, вытекавший из его задачи реформировать церковную жизнь, охранив ее от опасностей, которые порождались самою реформациею, и из сильного в нем принципа авторитета. Последний не только был привит к нему католическим воспитанием, но и основывался на собственном его характере: это была из тех властных натур, которые нередко восстают против чужой власти лишь для того, чтобы перенести ее на себя. В одной из проповедей своих в Виттенберге по случаю происшедших там во время его вартбургского заключения беспорядков он говорил так: «Уничтожение мессы согласно с писанием, это совершенно верно, но какой порядок, какое приличие соблюли вы? Нужно было вознести горячие молитвы, нужно было обратиться к властям, – тогда все увидели бы, что это дело от Бога». Когда был возбужден впоследствии вопрос об избрании прихожанами своих пасторов (что допущено было, например, Филиппом Гессенским), Лютер, сам стоявший сначала за тот же самый принцип, переменил свой взгляд и решил, что назначение новых духовных лиц должно принадлежать светским властям [2].В 1526 г. он писал об этом курфюрсту саксонскому: «Среди людей замечается столько неблагодарности к слову Божию, что если бы я мог так сделать по чистой совести, я оставил бы их жить без пастырей, как свиней, но мы не можем так поступать. Так как папский порядок отменен, все учреждения делаются вашим достоянием, как верховного главы. Ваше дело всем этим управлять; никто другой об этом не заботится, не может и не должен заботиться». Таким образом, Лютер признавал за князьями права, принадлежавшие прежде папе. Для того, чтобы были сохранены известные принципы при устройстве церкви, Лютер потребовал церковной ревизии. Курфюрст саксонский назначил для этого отдельную комиссию, а инструкцию для неё написал Меланхтон. Этот документ весьма интересен заявлением того принципа, что нужно как можно более оставлять из старых церемоний, ибо всякие новшества причиняют только вред. (Obsecro, quantum ex veteribus caeremoniis retineri potest, retineas. Omnis novitas nocet in vulgo). Осмотр реформированных церквей был произведен Лютером, Меланхтоном и другими лицами, и он еще более утвердил Лютера в его консерватизме. Тогда же он написал свои два катехизиса, по которым должны были учить народ вере всегда в одних и тех же выражениях: законоучители подвергались испытанию в знании катехизиса и не смели от него уклоняться, преподавая народу закон Божий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: