Джордж Акерлоф - Экономика идентичности. Как наши идеалы и социальные нормы определяют кем мы работаем, сколько зарабатываем и насколько несчастны

- Название:Экономика идентичности. Как наши идеалы и социальные нормы определяют кем мы работаем, сколько зарабатываем и насколько несчастны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Карьера Пресс

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-904946-04-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джордж Акерлоф - Экономика идентичности. Как наши идеалы и социальные нормы определяют кем мы работаем, сколько зарабатываем и насколько несчастны краткое содержание

Нобелевский лауреат в области экономики Джордж Акерлоф и Рэйчел Крэнтон, профессор экономики, восполняют чрезвычайно важный пробел в экономике. Они вводят в нее понятие идентичности и норм. Теперь можно объяснить, почему люди, будучи в одних и тех же экономических обстоятельствах делают различный выбор. Потому что мы отождествляем себя с самыми разными группами (мы – русские, мы – мужчины, мы – средний класс и т.п.). Нормы и идеалы этих групп оказываются важнейшими факторами, влияющими на наше благосостояние.

Экономика идентичности. Как наши идеалы и социальные нормы определяют кем мы работаем, сколько зарабатываем и насколько несчастны - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Стандартная модель домашнего хозяйства была бы чем-то типа модели «сравнительного преимущества». Партнер, который сравнительно лучше справляется с выполнением домашних обязанностей, будет работать дома, в то время как тот, который лучше проявляет себя в получении дохода для семьи, должен пойти работать. Эта теория предсказала бы симметричный паттерн разделения обязанностей: тот, кто больше работает дома, должен работать меньше вне дома.

Однако мы не наблюдаем это как закономерность в США. Женщины, даже если они больше времени работают вне дома и обеспечивают большую часть дохода, больше работают и по дому. Мужчины, в среднем, делают в аналогичной ситуации не более трети работы.

Модель идентичности легко объясняет такой результат. Мы берем стандартную экономическую модель и добавляем социальные категории мужчин и женщин. В соответствии с традиционными нормами в отношении пола женщины должны выполнять всю работу по дому. Эти нормы все еще определяют семейную жизнь в Америке, как мы это видим. В модели идентичности женщина или мужчина потеряют полезность идентичности, если они будут выполнять не соответствующие своему полу работы. Таким образом, когда женщина обеспечивает большую часть дохода семьи, она будет также делать и больше работы по дому.

Мы привели некоторую статистику, которая описывает данный паттерн, и мы опишем ее еще чуть ниже. Но вначале давайте рассмотрим домашние хозяйства изнутри, чтобы выявить проявления норм, которые направляют нашу теорию. Арли Хочсчайлд в своей работе «Вторая смена» описывает разделение домашней работы среди пар среднего класса в Сан-Франциско-Бей, с которыми провели интервью в период с 1980 по 1988 год. Хотя эти пары отстаивали миф, что они разделяют работу поровну, только небольшая их часть делала это на самом деле, поскольку мужчины выполняли «мужскую часть» домашних обязанностей (которая составляла лишь относительно небольшую часть общего объема работы), а женщины выполняли «женскую работу» (ту часть, которая была более значительной). Хочсчайлд приводит пример четы Холт, супруги сказали, что нашли способ поделить домашние обязанности поровну. Эван, продавец мебели, заботился о первом этаже дома (цокольный этаж с его мастерской). Его супруга, Нэнси, лицензированный социальный работник, работающий полный рабочий день, заботилась о верхней части дома. Забота о «биологической» части жизни семьи была разделена по тому же принципу: она заботилась о ребенке, а он заботился о собаке [219] Hochschild (1990, p. 38).

.

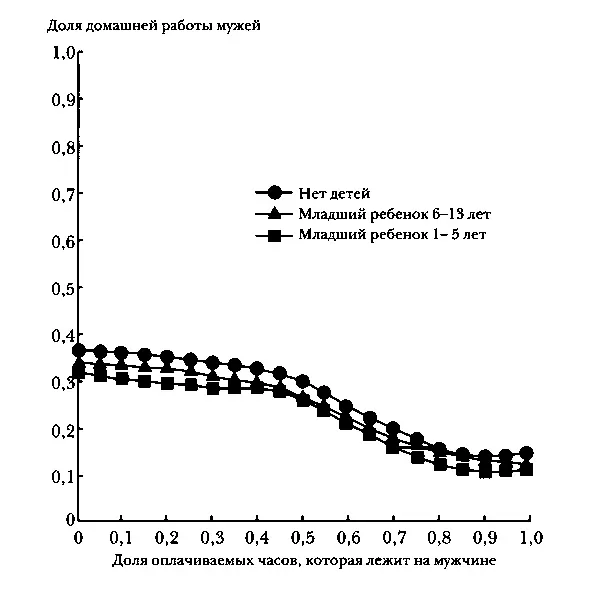

Пример Хочсчайлд и наш анализ данных предполагает, что чета Холт соответствует национальному паттерну. Мы изучили доли домашней работы, выполняемой супружескими парами, в «Панельном исследовании динамики дохода», и их отношение к их доле оплачиваемой работы [220]. В свободной форме мужья и жены давали ответ на вопрос: «Сколько примерно времени вы (ваш (-а) супруг (-а) проводите за домашней работой в среднем в неделю? Я имею в виду время, которое затрачивается на уборку, приготовление пищи и выполнение других работ по дому»? Вопрос намеренно исключал заботу о ребенке. Как показано на графике ниже (в правой части), когда на муже лежит 100 % работы, за которую платят деньги, мужья в среднем выполняют 10 % от общего объема домашней работы. По мере того как доля работы вне дома у мужа падает, растет и доля домашней работы, но не более чем на 37 %. Наличие детей различных возрастов вносит мало различий в разделение труда. Аналогичные результаты получаются при рассмотрении доли дохода мужчины в семейном бюджете и долей выполняемой им работы [221].

Другие источники приходят к аналогичным выводам. С использованием другого набора данных, полученных в результате проведения «Национального опроса семей и домохозяйств», социологи Норико Тсуйя, Ларри Бумпасс и Минья Ким Чу также обнаружили низкую эластичность (низкую чувствительность) отношения количества часов, проводимых мужьями за домашней работой, к количеству часов, проводимых их супругами на работе вне дома в США [222]. Также удивительно, что эта эластичность в США не больше, нежели в Японии и Корее, где роли женщин, как правило, значительно более традиционны и более четко определены. Однако мужья в Японии в среднем проводят за домашней работой только 2,5 часа в неделю, в то время как в Корее – 12,6 часа и 7,8 часа в Америке [223].

В дополнение к этому, выходя за пределы общего разделения домашней работы между мужьями и женами, работы, которые мужчины и женщины выполняют по дому, далеки от случайного распределения. Женщины 75 % времени заняты «традиционной работой женщин» (такой, как приготовление пищи, стирка и уборка по дому), а мужчины выполняют 70 % «мужской работы» (такой, как работа во дворе и ремонт автомобиля) [224].

Предыдущие главы показывают, как добавление понятия идентичности в экономическую науку обогащает текущую экономику организаций и образования, а в этой главе мы увидели, как наш метод обогащает экономику, касающуюся пола. В частности, нормы, связанные с половой принадлежностью, определяют некоторые работы как мужские и женские – как на рабочем месте, так и дома. Данные модели показывают нам, почему именно общественное движение и действия правительства, а не изменения на конкурентном рынке привели к эрозии дискриминации против женщин в США.

Глава 8. Бедность расовых и национальных меньшинств

Бедность меньшинств – это последний по порядку, но не по важности вид применения экономики идентичности, которые мы рассмотрим в данной книге. Неравенство между темнокожими и белыми составляет, как утверждают, наихудшую социальную проблему в США. Живучесть данной проблемы сложно объяснить текущими экономическими теориями. С помощью модели идентичности факты встают на свое место.

Мы задаем вопрос, почему, несмотря на движение за гражданские права и на различные действия правительства, так много афроамериканцев еще очень бедны.

С начала движения за гражданские права многие афроамериканцы значительно ушли вперед в экономическом отношении. Между 1959 и 2001 годами доля бедных среди чернокожего населения упала с 55 % до 23 % [225]. В 2001 году более половины афроамериканцев имели доходы более чем в два раза выше черты бедности. В результате этого сформировался растущий средний класс [226].

Однако эти достижения сопровождает сохраняющаяся «американская дилемма» [227]. Сегодня примерно две трети афроамериканских детей рождены матерями в неполной семье, из которых почти три пятых живут в бедности [228]. В настоящий момент почти одна треть от общего числа мужчин-афроамериканцев проведет некоторую часть своей жизни в тюрьме [229]. Примерно две трети чернокожих мужчин с законченным средним образованием или ниже не имеют работы на протяжении своего первого периода трудоспособности от 25 до 34 лет [230]. Они не принадлежат к рабочей силе, поскольку либо не имеют работы, либо находятся в тюрьме. Среди афроамериканцев в возрасте от 31 до 35 лет, бросивших среднюю школу, только 44 % в 2000 году либо учились в школе, либо работали [231].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: