А. Телепнева - Государственный финансовый контроль в системе управления государством

- Название:Государственный финансовый контроль в системе управления государством

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Научная библиотека

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9903221-5-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Телепнева - Государственный финансовый контроль в системе управления государством краткое содержание

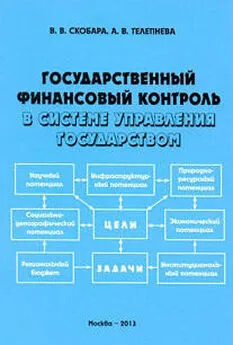

Монография сопровождается системными иллюстрациями, интерпретирующими научные подходы в решении проблемы формирования концепции государственного финансового контроля как одного из механизмов системы управления государством.

Государственный финансовый контроль в системе управления государством - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В этой связи нельзя не согласиться с мнением ученого-юриста В. И. Рохлина, который считает, что главным в этот период было то, что вместо контроля, проводимого ранее лицами, случайно назначенными для различных дел, устанавливается управление и контроль со стороны специальных присутственных мест-органов (приказов), которые имели специальное устройство, определенный круг обязанностей и образ действий. Этими присутственными местами стали так называемые приказы и именно в системе приказного управления находятся истоки системы контроля в России [4] Рохлин В. Н. Прокурорский надзор и государственный контроль: история, развитие, понятие, соотношение. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 51.

.

Все приказы осуществляли государственный финансовый контроль не как основной, а как вспомогательный вид деятельности. И только для одного Счетного приказа осуществление государственного финансового контроля было основной задачей. Созданию Приказа счетных дел способствовали возросшие расходы казны, связанные, в частности, с войной с Ливонией, для обеспечения раздачи под соответствующим контролем жалованья войскам [5] Там же. С. 53.

.

Главной задачей Счетного приказа был контроль сумм, которые поступали в приход и расходовались по разным учреждениям. В Счетный приказ шли сборы, не поступившие в казну в том году, в котором должны были поступить, а также все остатки неизрасходованных разными учреждениями сумм [6] Приказы. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб, 1890. Т. 49. С. 193.

.

Счетный приказ вел учет доходов и расходов государства по книгам и документации других центральных приказов и земельных учреждений, требовал отчет от местных финансовых органов, посылал запросы во все учреждения [7] Степашин С. В., Столяров Н. С., Шохин С. О., Жуков В. А . Государственный финансовый контроль: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2004. С. 30.

. Таким образом, можно констатировать, что Приказ счетных дел в некотором роде выполнял функции казначейства.

В то время органа государственного финансового контроля на местах в системе государственного управления не было, поэтому ревизия проводилась следующим образом.

Начальники специальных финансовых органов (кабацких, таможенных и т. д.) по окончании срока их службы представляли книги для счета главному местному начальнику – воеводе или выборным земским властям.

В первом случае воеводы делали обсчет всех сборов за год, определяли, насколько по сравнению с прошлым годом собрано больше доходов либо сколько и почему их недобрано, составляли по результатам обсчета счетный список, который затем для окончательного счета и сличения с подлинными книгами отправляли в Счетный приказ.

Во втором случае из посадских людей выбирались по три-четыре наиболее достойных человека из каждой имущественно-возрастной группы. Этим лицам вместе с земскими старостами поручалось проконтролировать черновые книги сборщиков налогов и на их основании составить белые книги. Белые книги читались вслух и всенародно обсуждались, в том числе на предмет финансовых сокрытий. После такой ревизии на местах финансовые сборщики и книги направлялись в Москву для окончательного отчета [8] Степашин С. В., Столяров Н. С., Шохин С. О., Жуков В. А . Государственный финансовый контроль: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2004. С. 31.

. Необходимо отметить, что книги сборщиков содержали сведения только об итогах прихода и расхода, практически без первичных документов, поэтому надлежащая проверка была фактически невозможна, поскольку проверялись лишь итоговые данные. Все это сводило на нет деятельность Счетного приказа [9] Рохлин В. Н . Прокурорский надзор и государственный контроль: история, развитие, понятие, соотношение. СПб.: Юр. центр Пресс, 2003. С. 54.

.

С первой половины XVII в. шел процесс формирования основ государственного финансового контроля, а также ревизионной деятельности на уровне общегосударственного управления. Специальный аппарат начинает складываться только ко второй половине XVII в. Так, в 1650 г. создается Приказ счетных дел, который ведал делами всего Московского государства, приходом, расходом и остатком средств, который просуществовал до 1701 г.

Сама контрольная деятельность в этот период носила двойственный характер. С одной стороны, были предприняты попытки систематизации приходно-расходной части казны, с другой – обозначилась неэффективность механизма ревизии из-за невозможности фактической проверки осуществленных расходов центральными приказами и на местах.

С приходом к власти Петра Первого вскоре начинается Северная война со Швецией. Это потребовало больших средств, организации их учета и дальнейшего развития государственного финансового контроля. В марте 1701 г. Петр Первый издает специальный Указ, которым Приказ счетных дел упраздняется, а его функции передаются Ближней канцелярии. Это новое учреждение было основано при Боярской думе. Одним из важнейших предметов ведения этой канцелярии были финансы и контроль центральных и местных государственных учреждений, которые должны были подавать ей первичные ведомости, т. е. отчет о своей государственной деятельности.

Система местного государственного финансового контроля не менялась, как и раньше, из губерний продолжали вызываться дьяки с отчетом для проверки расхода местных финансов.

Со временем компетенция Ближней канцелярии расширялась. Она стала местом для заседания членов Боярской думы, в дальнейшем на базе канцелярии собирались начальники приказов (1704 г.). Эти заседания именовались Консилией министров (так называли иногда начальников приказов).

С учреждением в 1711 г. Сената контрольно-ревизионная функция переходит в его ведение (до 1713 г.), а с 1714 г. она вновь возвращается Ближней канцелярии [10] Яблуганов А. А . Зарождение государственного контроля в России во второй половине XVII–XVIII вв. (историко-правовые исследования) // Государство и право. 2001. С. 89.

.

В 1711 г. при учреждении Сената на него были возложены обязанности контрольного характера. Ревизия была сосредоточена в руках обер-комиссара сенатской канцелярии, который производил ее в своей канцелярии. Для осуществления ревизии Сенат из губерний требовал подлинную приходно-расходную отчетность. Ревизионное дело в этот период было не совсем эффективным по причине неупорядоченности самой отчетности. Этому способствовал и тот факт, что Сенат имел очень обширный круг обязанностей, что в итоге не могло положительно сказаться на качестве ревизии. Впоследствии в 1714 г. Петр Первый опять переводит дела в Ближнюю канцелярию. Сенат, тем не менее, остается высшим контрольным органом. Если Ближняя канцелярия сверяла только счета и итоги, наблюдая при этом за законностью расходования средств, то Сенату принадлежала высшая ревизия – на предмет своевременности, полезности и хозяйственности государственных расходов. Но и здесь дела, рассредоточенные по двум учреждениям, не проводились успешно [11] Степашин С. В., Столяров Н. С., Шохин С. О., Жуков В. А . Государственный финансовый контроль. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2004. С.34.

.

Интервал:

Закладка: