Анатолий Федорук - Экология

- Название:Экология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вышэйшая школа

- Год:2013

- Город:Минск

- ISBN:978-985-06-2312-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Федорук - Экология краткое содержание

Первое издание вышло в 2010 г.

Для преподавателей и студентов биологических, географических и сельскохозяйственных вузов, учителей, экологов, биологов и географов.

Экология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

2. Почки возобновления травянистых растений находятся на границе между субстратом и атмосферой или глубже этой границы. Грань между надземной и подземной средой не стоит абсолютизировать, особенно в лесных сообществах, где атмосферный слой в 1–2, иногда в 5 см, прилегающий к мощной и рыхлой подстилке, вероятно, мало отличается от нее экологически. В широколиственных лесах почки отдельных видов могут зимовать на 5 см выше уровня почвы (зеленчук желтый, будра плющевидная, будра жестковолосистая) или располагаться на поверхности подстилки (копытень европейский, пролесник многолетний). Принято считать, что растения, которые имеют только подземные многолетние побеги, – все травы, а из стелющихся, прижатых к почве, – одни травянистые, другие – деревянистые.

3. Наряду с положением почек возобновления по отношению к субстрату критерием трав считается выраженность процесса цикличности. Суть этого цикла составляют явления нарастания надземной части растения, ее отмирания, нарастания подземной части и ее втягивания. В этом годичном цикле нет задержек, один процесс связан с другим.

4. Постоянное следование корневых систем (придаточных) за растущими частями побегов. У трав придаточные корни образуются интенсивно, в год их роста. И чем сильнее выражено укоренение побегов, тем меньше обычно их долговечность; чем активнее придаточные корни продвигаются вслед за растущими частями побегов, тем короче период утолщения ветви, тем, следовательно, менее длителен цикл развития данного ее участка (годичного прироста), тем растение менее деревянисто и более травянисто.

У некоторых растений (белоус торчащий, фиалка удивительная) придаточные корни на корневище развиваются только на 3-м году жизни. По этому признаку они занимают промежуточное положение между травами и деревянистыми растениями. Также неактивно укореняются побегами травянистые фанерофиты влажнотропических лесов (типа бегоний, геснерий, пеперомий), составляющие переходную группу между травами и деревьями.

Такие признаки трав, как рассеченность древесного цилиндра («пучковая» структура стелы), слабая деятельность камбия, слабая степень одревеснения побега, не являются общими анатомо-экологическими критериями «травянистости». Эти признаки объясняют биологические особенности тех или других жизненных форм. Они имеют дополнительное значение. Так, например, время, долголетие работы камбия – функция длительности жизни органа, а его «производительность» – функция мощности органа. Имеются сведения о сплошном цилиндре вторичных тканей у ряда трав, а о разорванном – у деревянистых лиан. В зрелых надземных стеблях некоторых трав сезонного климата, например льна обыкновенного, одревесневших тканей больше, чем в однолетних стеблях древесных растений. Еще У. Краузе (1891) показал, что «одревеснение не находится в прямой зависимости от длительности и долговечности осей». Нет качественной грани между травянистыми и древесными растениями и по топографии ксилемы.

Жизненный цикл травянистых растений измеряется десятками, а иногда и сотнями лет. При активном клонировании корневищные и ползучие травы потенциально становятся «бессмертными». Репродуктивная фаза наступает обычно не раньше 4 лет, а иногда в 10–20 лет.

Группа травянистых поликарпиков необычайно многочисленна. Большим разнообразием отличаются подземные органы. Особенности их строения положены Серебряковым в основу системы жизненных форм.

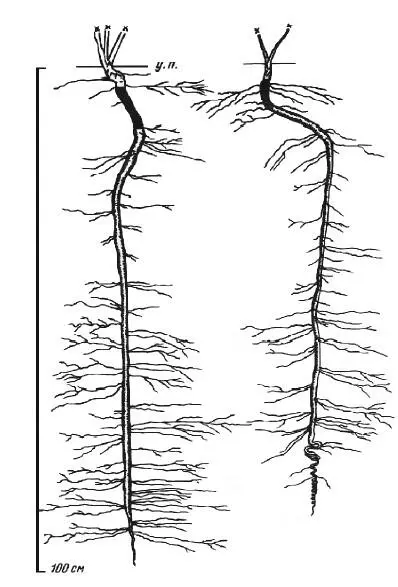

Поликарпики стержнекорневые. У них хорошо выражен главный стержневой корень с системой боковых корней, часто служащий вместилищем запасных веществ. Он сохраняется в течение жизни и достигает обычно больших размеров (более 1 м в длину). Выше главного корня развивается сильно укороченный (иногда ветвящийся) подземный побег (каудекс), на верхушке которого образуются почки возобновления. В каудексе накапливается растительная масса, и со временем он достигает крупных размеров, ветвится, частично расщепляется, что увеличивает число возобновляющихся побегов. Каудексовая форма роста является по существу подземным полукустарничком. Придаточные корни развиваются редко. Растения вегетативно-неподвижны (неспособны к вегетативному размножению). Тяготеют к засушливым приподнятым местообитаниям, суходолам, местам с глубоким уровнем грунтовых вод (цмин песчаный – Helichrysum arenarium, лопух большой – Arctium lappa, коровяк обыкновенный – Verbascum thapsus, козелец приземистый – Scorzonera humilis, прострелы, полыни и др.) (рис. 30).

Рис. 30. Козелец приземистый. Поликарпик стержнекорневой (по Л.П. Рысину, Г.П. Рысиной, 1987)

Среди стержнекорневых травянистых поликарпиков различают одноглавые (каудекс сильно укороченный, неразветвлен-ный, переходит в надземный ортотропный стебель) и многоглавые (ветвящийся каудекс переходит в надземные ортотропные стебли, например прострел раскрытый – Pulsatilla patens).

Поликарпики кистекорневые. Главный корень у растений этой жизненной формы рано отмирает. Развитие получают придаточные корни, которые образуют кисть, нередко больших размеров. Живая часть каудекса короткая, состоит из 2–4 годичных приростов. Растения также вегетативно-неподвижные, но в отличие от стержнекорневых растений у них происходит постоянное обновление придаточных корней. Корневая система интенсивного типа. Растения обычно одно- или немногостебельные, средневысокие или высокие. Надземные побеги с весьма короткой плагиотропной частью и со слабой способностью к вегетативному разрастанию и размножению. Предпочитают сырые почвы, сравнительно увлажненные пониженные местообитания. Более всего характерны для лугов, лесных полян, кустарниковых зарослей (калужница болотная, купальница европейская, синюха голубая, валериана лекарственная, многие лютики и др.).

Поликарпики корневищные . Главный корень растений отмирает, а развитие получает корневище, или ризом (rhizoma). Впервые термин «ризом» был употреблен Ф. Эрхартом в 1789 г. при характеристике папоротников. Корневище является мясистым побегом, выполняющим функции отложения запасов, возобновления и вегетативного размножения. Обычно более или менее утолщено, несет на себе листья или рубцы от них, почки возобновления, стеблеродные корни, функционирует в течение нескольких (иногда многих) лет, нарастая верхушкой моно- или симподиально и отмирая в старой части.

Рис. 31. Ландыш майский. Поликарпик корневищный

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: