Татьяна Минакова - Развитие познавательной самостоятельности студентов университета в процессе изучения иностранного языка

- Название:Развитие познавательной самостоятельности студентов университета в процессе изучения иностранного языка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Минакова - Развитие познавательной самостоятельности студентов университета в процессе изучения иностранного языка краткое содержание

Развитие познавательной самостоятельности студентов университета в процессе изучения иностранного языка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Учёный-дидакт М.А. Данилов [48], характеризуя познавательную самостоятельность как качество личности, раскрывает его на основе следующих признаков:

– стремление и умение самостоятельно мыслить;

– способность ориентироваться в новой ситуации, найти свой подход к новой задаче;

– желание не только понять усваиваемые знания, но и способы их добывания;

– критический подход к суждению других;

– независимость собственных суждений.

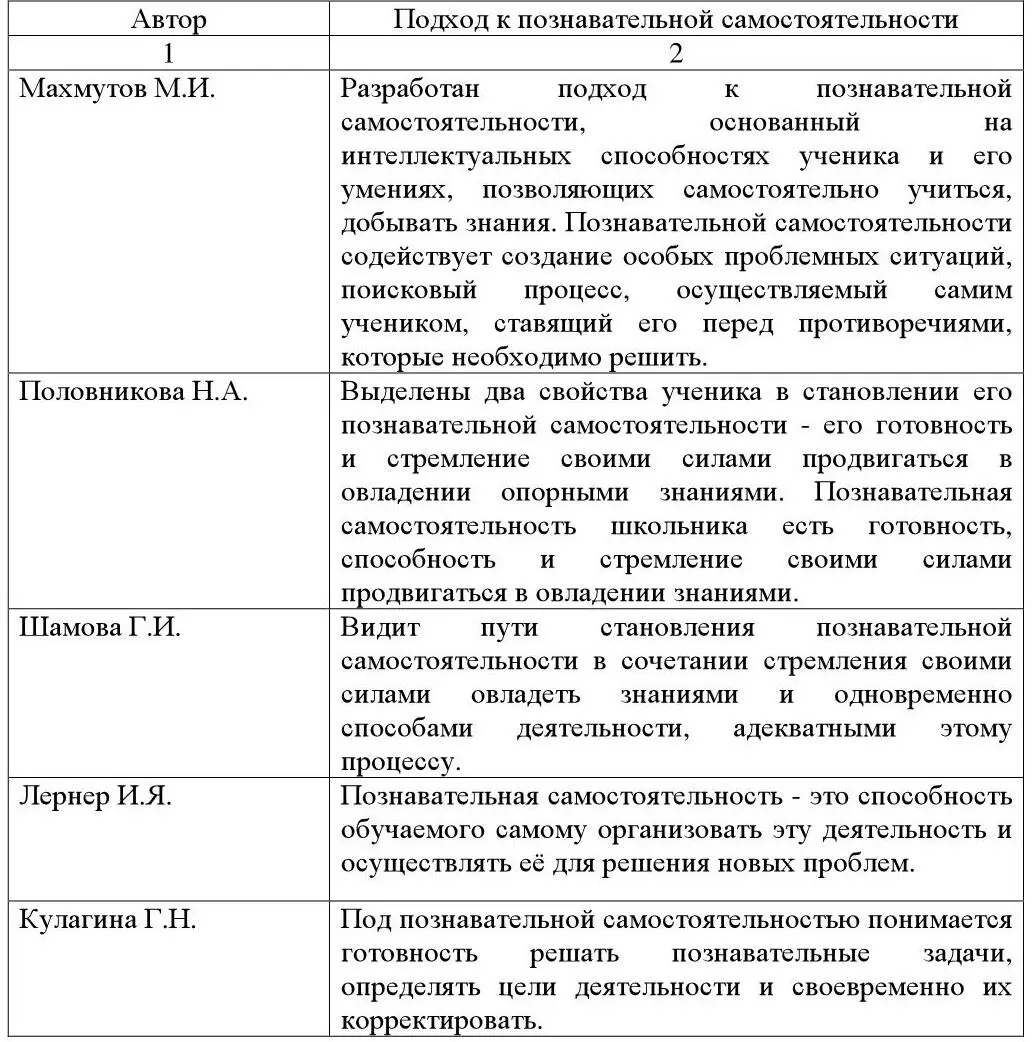

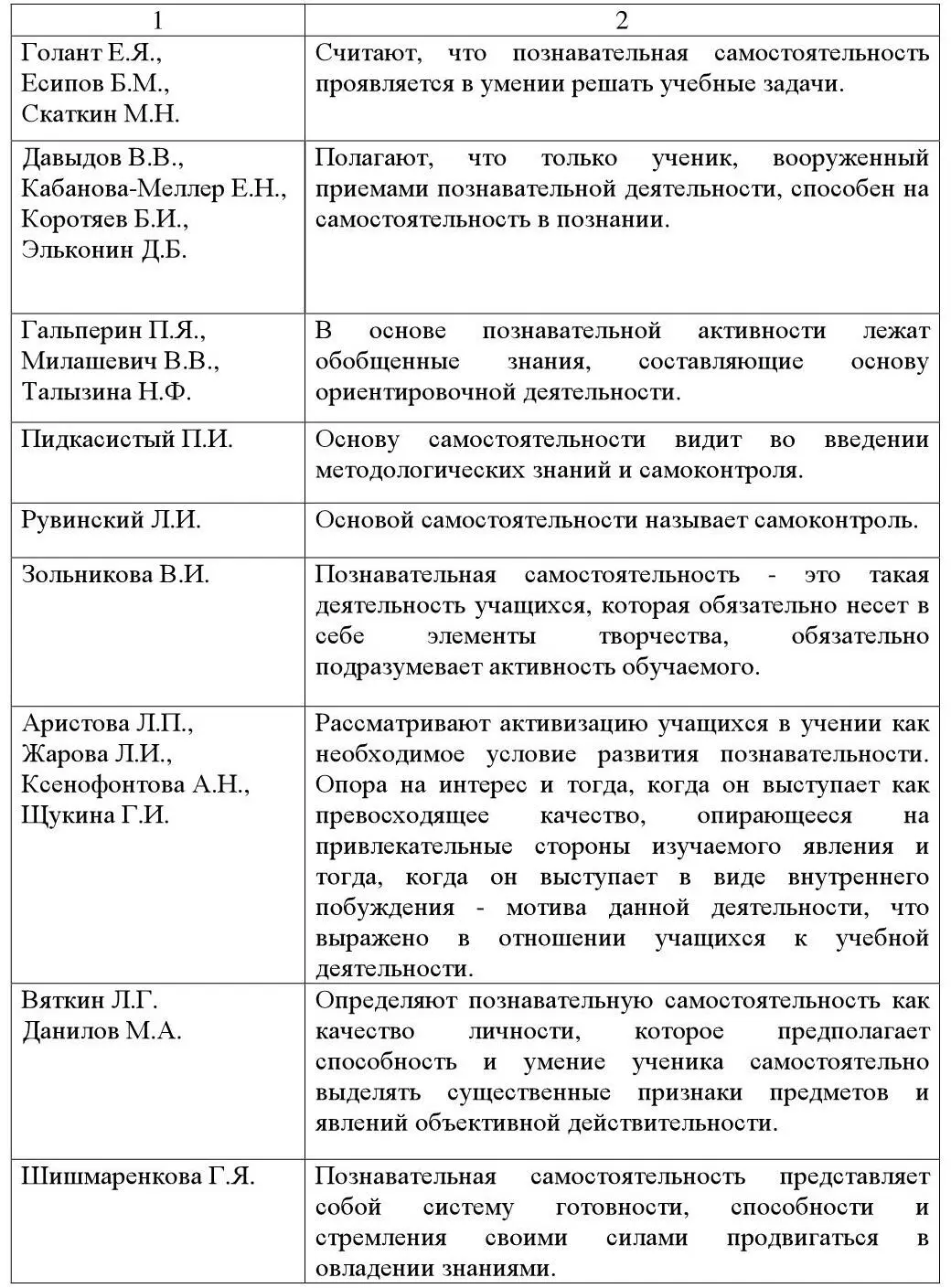

Различные подходы учёных к познавательной самостоятельности представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Научные подходы к познавательной самостоятельности обучающихся

На основе анализа различных научных подходов к проблеме познавательной самостоятельности можно сделать вывод, что познавательная самостоятельность – это качество личности, основу которого составляют интеллектуальные способности и умения, готовность и стремление к самостоятельности, корректировка деятельности, владение приёмами познавательной деятельности, обобщённые методологические знания, самоконтроль. Итоговым результатом проявления самостоятельности в образовательном процессе служит степень осознания студентом значимости учения, умение учиться, формирование индивидуального стиля познавательной деятельности.

Прежде всего, эффективный процесс обучения ориентирован на личностное развитие обучаемого, его достижения и самовыражение. Самовыражение, самоактуализация и самосовершенствование составляют «самость» личности.

Познавательная самостоятельность как педагогический феномен характеризуется различными уровнями усвоения знаний:

– знания – знакомства;

– знания – копии;

– знания – умения;

– знания – трансформации.

Каждому индивидууму нужны знания всех уровней: об одних он должен иметь представления, другие – прочно усвоить, третьи – уметь использовать в других областях.

Л.Г. Вяткин [53] и П.И. Пидкасистый [29] называют показателем мастерства учителя сформированность у учеников такого качества личности, как самостоятельность. П.И. Пидкасистый указывает, что не столь важно передавать знания, сколько формировать у учеников умение работать и потребность учиться, использовать различные источники знаний, т.е. обучать их ставить адекватные цели и добиваться их достижения [29, c.9]. Отсюда следует, что первоосновой в самостоятельности являются знания и интеллектуальные умения.

Таким образом, исходя из анализа исследований, посвященных проблеме развития познавательной самостоятельности, очевидно, что познавательная самостоятельность базируется на знаниях, воспроизводстве этих знаний и их творческом использовании. Если у студентов достаточно развиты интеллектуальные умения (анализ, синтез, классификация, систематизация и т.д.), то он быстро продвигается в поиске нового, т.е. поднимается на творческий уровень деятельности. Задача педагога – создать студенту ситуацию успеха. Результатом таких действий явятся обобщенные знания, именно они и будут фундаментом будущей познавательной самостоятельности.

В основе творческой деятельности всегда лежит исследовательский поиск, который в учебной работе может выступать как научный поиск и как поиск, внешне сходный с исследовательским. Тогда он носит чисто учебный характер, и новизна его результатов носит субъективный характер.

Процесс познавательной деятельности требует значительной затраты умственных сил и напряжения, поэтому проблема усвоения составляет не только овладение знаниями, но и процесс устойчивого внимания, волевых усилий. В связи с этим важнейшим условием успешной познавательной деятельности является необходимость согласовывать внешнюю и внутреннюю стороны обучения.

Преподаватель может не только осуществлять систематическое и целеустремленное руководство познавательной деятельностью учащихся, но и специально готовить их к творческому способу усвоения научной информации. В этой подготовке он предварительно вооружает учащихся методами изучаемой науки, конечно, теми, которые доступны им.

В процессе творческого усвоения теоретического материала перед учащимися возникают две последовательные задачи:

1) распознать явление, объект, его признаки, связи и отношения, алгоритмы преобразования;

2) описать его, объяснить причину или способ существования, сформулировать правило на предмет преобразования.

При решении первой задачи учащиеся пользуются такими методами, как: а) распознавание существенных, достаточных и необходимых признаков и свойств явлений, лежащих на поверхности и не требующих доказательств, с помощью наблюдения, пробных преобразований, анализа, синтеза, сравнения, аналогии, противопоставления, отвлечения; б) распознавание закономерных связей и отношений с помощью наблюдения, пробных преобразований, схем, ключевых идей и принципов, индукции и дедукции, восхождения от конкретного к абстрактному, построение идеальных объектов и примерка их к эмпирическим; в) распознавание правил и алгоритмов преобразования явления с помощью наблюдения, пробных преобразований и нахождения ключа алгоритма.

Вторая задача – конструирование, изложение и развертывание знаний требует уже других методов: а) описания распознанных признаков явлений с помощью определений и повествования; б) объяснения распознанных связей и отношений с помощью формулирования утверждений, тезисов, принципов, раскрывающих связи и отношения, и с помощью обоснования и доказательств закономерного характера связей и отношений; в) выведение предписаний с помощью формулирования правил, алгоритмов, рекомендаций и применение их на практике с помощью самых различных способов, в том числе по образцу, аналогии и т.п. Области применения этих методов – описание, объяснение, выведение предписаний и применение их на практике.

Репродуцируемая информация – это учебный материал, который усваивается обучаемым в готовом виде. Он в своем сознании фиксирует поступающую информацию и затем воспроизводит ее в речевой практике. Прогнозируемая же информация – это учебный материал, который воссоздается учеником на основе опережения его поступления. Обучаемый конструирует знания и пути их усвоения в своем сознании и своей внешней речи, а затем сверяет их правильность с эталонными.

В основе репродуктивной деятельности лежит один только вариант, точное выполнение которого ведет к заданному результату. В основе прогнозируемой деятельности лежит перебор непроверенных вариантов. Чем их больше, тем меньше вероятность совпадения полученного результата с ожидаемым. В этом и состоит принципиальное отличие творческой деятельности от нетворческой. Де Э. Боно даже терминологически разграничил обычное шаблонное мышление от творческого как нешаблонного.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: