Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Название:Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «СО РАН»

- Год:2010

- Город:Новосибирск

- ISBN:978-5-7692-0669-6,978-5-7692-1083-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития краткое содержание

Книга предназначена для географов, биологов, экономистов, экологов, специалистов в области природопользования, государственного управления.

Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Б. М. Ишмуратовым [1978а] был сформулирован тезис о территориализации общества как реальной форме его организации. Данный термин означает взаимосвязанность и обусловленность того или иного явления и процесса социально-экономической жизни с определенной территорией. Процесс территориализации включает в себя пространственно-временные особенности взаимодействия общества и природной среды, в ходе которых происходит как приспособление общества к природной среде, так и воздействие на нее, отражающее уровень развития общества и приобретенных им в ходе исторического развития тех или иных способов хозяйствования.

В пределах российско-китайских трансграничных территорий принцип территориализации приобретает особо важное значение, поскольку отражает особенности исторического процесса освоения приграничных районов по обе стороны от границы, а также черты этого процесса, связанные с особенностями отношений между странами (существование длительное время разных типов «командной» экономики; специфика природопользования, имеющая национальные и культурные отличия) [Бакланов, Ганзей, 2004; Baklanov, Ganzei, 2004; Ganzey, Mishina, 2005].

В целом природно-хозяйственное районирование территории выполняется на основе природного и природно-ресурсного. В связи с этим представляется важным оценить природно-ресурсный потенциал приграничных регионов по обе стороны от границы, чтобы определить природно-ресурсные предпосылки взаимодействия стран на региональном и локальном уровнях.

В процессе разработки комплексных программ развития региона часто возникает необходимость совмещения природного и природно-ресурсного районирования с экономическим районированием либо перехода от одного к другому. Подходы к природно-хозяйственному районированию строятся на определенных совмещениях, переходах от природного к природно-ресурсному и экономическому.

Анализ различных методических подходов к природно-ресурсному и природно-хозяйственному районированию дан А. Г. Исаченко [2004]. Им отмечено, что природные ресурсы являются основным связующим звеном между природно-территориальными и общественно-территориальными системами. Адаптация последних к природно-территориальным системам приводит к их трансформации, однако связи между экономическими районами и природными всегда остаются не жестко детерминированными. Природно-территориальные системы под влиянием антропогенной деятельности изменяются, но свои естественные границы сохраняют. Общественно-территориальные системы более изменчивы, т. е. менее устойчивы. Их границы лишь в редких случаях (иногда на начальных стадиях развития) могут совпадать с природными. Установление их соотношений – это одна из основных нерешенных методологических и методических проблем современной географии. При этом выделение интегральных природно-общественных геосистем в наиболее строгом виде возможно лишь в глобальном масштабе. В связи с разнообразием и множественностью взаимосвязей природных и социально-экономических систем наиболее реальным является выделение отдельных парциальных, точнее, двухзвенных систем: природно-ресурсных, природно-рекреационных, природно-сельскохозяйственных и т. п.

А. Г. Исаченко предлагает два подхода к решению проблемы пространственной совместимости природно-территориальных и общественно-территориальных систем. Первый из них основан на использовании ландшафтного подхода [Сочава, 1978; Исаченко 1987, 1988, 2002; Разумовский, 1989; Савельева, 1997а; Кочуров Б. И., 1994; Бакланов, 2001; и др.], требующего построения ландшафтной карты территории, отдельные части которой характеризуются различными социально-экономическими параметрами. Главной трудностью при воплощении данного подхода на практике является сложность пересчета статистической информации, «привязанной» к административному делению, и соотнесения ее с конкретными природно-территориальными комплексами или геосистемами различного ранга.

Второй подход связан с решением прикладных задач и основан на использовании единиц административно-территориального деления в качестве базиса при выполнении природно-хозяйственного районирования. При этом осуществляется наложение ландшафтной структуры на территорию административной единицы (разделение ее на ряд ландшафтных единиц соответствующего ранга). Ландшафтная провинция (подпровинция, округ) – наиболее подходящий ранг для природно-хозяйственного районирования административных областей. На эту соразмерность обратила внимание И. Л. Савельева [1997б]. При совмещении ландшафтных единиц с административно-территориальным делением исследователи изучают, по мнению А. Г. Исаченко [2004], квазиинтегральную природно-общественную систему, в которой взаимодействуют две автономные территориальные системы.

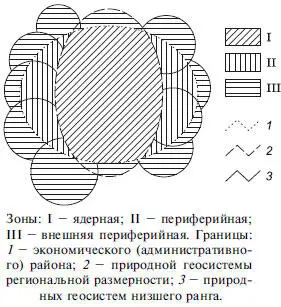

В развитие изложенных представлений нами предлагается следующая схема природно-хозяйственного районирования трансграничных территорий. Исходными основаниями для природно-хозяйственного районирования принимаются природное (физико-географическое) и экономическое районирование. Первый шаг при выделении трансграничных территорий состоит в выделении трансграничных геосистем региональной размерности и последующем сопоставлении их с границами экономических районов соответствующего ранга в обеих соседних странах.

С учетом того, что в экономическом районировании выделяются меньше структурных уровней (как правило, 3–4), а в природном больше (от 5 и выше), за основу природно-хозяйственной территории выбираются соседние экономические (социально-экономические) районы обеих стран или совокупность приграничных дробных экономических районов по обе стороны границы.

Затем экономические районы совмещается с одноранговыми природными районами (физико-географической провинцией). Зоны их пересечения составляют ядро двух природно-хозяйственных районов (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Схема выделения природно-хозяйственного района.

При этом выделяются и непересекающиеся части экономического и природного районов. Далее для более строгого сопоставления границ двух типов районирования предлагается следующий подход. На непересекающиеся части экономического района накладываются более дробные (на ранг или еще ниже) природные районы так, чтобы ими были перекрыты все непересекающиеся ранее части экономического района. В результате мы имеем строгое сопоставление границ экономического района с границами непосредственно взаимодействующих с ним природных районов. При этом выделится и периферийная часть природно-хозяйственного района, состоящая из непересеченной части природного района и более дробных единиц природного районирования, полностью или частично пересекающихся с частями экономического. Таким образом, в структуре природно-хозяйственного района (ПХР) выделяются три части: ядро – как зона пересечения двух равноценных районов; периферийная зона пересечения части рассматриваемого экономического с более дробными природными районами соседних геосистем и периферийная зона непересекающихся природных районов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: