Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Название:Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «СО РАН»

- Год:2010

- Город:Новосибирск

- ISBN:978-5-7692-0669-6,978-5-7692-1083-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития краткое содержание

Книга предназначена для географов, биологов, экономистов, экологов, специалистов в области природопользования, государственного управления.

Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

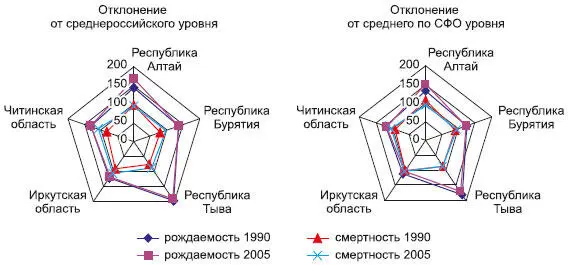

Приграничные с Монголией субъекты Федерации – Республика Алтай, Бурятия, Тыва, Читинская область – в демографической структуре страны занимают положение регионов, в которых относительно благополучные показатели естественного движения населения вследствие незавершенного демографического перехода сочетаются со значительным миграционным оттоком и опережающими темпами сокращения численности населения. Для процессов воспроизводства населения приграничных регионов во многом характерны те же черты, которые в целом присущи населению страны. Вместе с тем особенностью этих регионов является сочетание высокой рождаемости и низкой смертности относительно как российского уровня, так и сибирских регионов (рис. 13.13).

Рис. 13.13. Отклонение демографических показателей приграничных с Монголией регионов Российской Федерации.

Приграничные регионы представляют собой зону оттока населения, это отсталые в социально-экономическом отношении аграрные и аграрно-индустриальные регионы страны с относительно низким уровнем урбанизации.

В отличие от России демографическими особенностями Монголии, несмотря на существенное снижение рождаемости и естественного прироста, являются восходящая демографическая динамика и омоложение возрастной структуры населения. За 1992–2004 гг. численность населения в трудоспособном возрасте возросла на 34,9 % [Сактоев, Банзарагчийн, 2007]. При этом уровень неполной занятости и скрытой безработицы остается высоким. При нынешнем экономическом росте страны работой обеспечена всего лишь треть роста населения трудоспособного возраста. С началом демократических процессов и экономических реформ в Монголии, как и во многих странах бывшего социалистической системы, связано снижение рождаемости, естественного прироста и темпов роста населения.

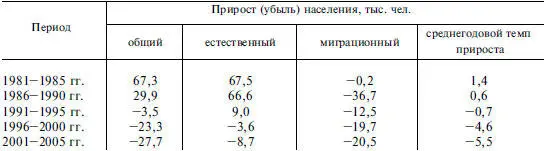

Региональные особенности воспроизводства населения в республике заключаются в большей инерционности демографических процессов в первой половине 1990-х гг. с последующим ускорением негативных тенденций во второй половине десятилетия. С начала 1990-х гг. до 2005 г. численность населения республики сокращалась ускоренными темпами под совокупным воздействием естественной и механической убыли (табл. 13.7).

Таблица 13.7 Динамика численности населения Бурятии за 1980–2005 гг.

На протяжении 1993–2005 гг. (за исключением 1998 г.) в республике происходила депопуляция за счет превышения числа умерших над числом родившихся. В настоящее время отрицательная динамика численности и территориальные сдвиги в размещении населения Бурятии определяются, главным образом, миграционным оттоком за пределы республики и центростремительным характером внутрирегиональной миграции. Численность населения Монголии за аналогичный период, напротив, возросла на 441,4 тыс. чел., или более чем на 20 %. В последнее десятилетие прошлого столетия население Монголии возрастало в среднем на 1,3 % ежегодно, в то время как население Бурятии сокращалось на 0,1 %. С начала нового столетия средние ежегодные темпы сокращения численности Бурятии возросли до 1,1 %, а в Монголии рост населения продолжается.

Исторически демографические параметры единой этнокультурной общности трансграничной территории характеризовались относительно высокими показателями воспроизводства населения, формирующимися при определяющем влиянии традиций многодетности. Вместе с тем тенденция демографического перехода проявляется на всех иерархических уровнях и в этнокультурных сообществах. Не являются исключением в этом смысле Бурятия и Монголия. Различия касаются только периодов трансформации демографического поведения.

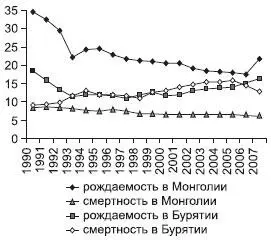

Общей тенденцией с 1990 по 2007 г. и в Монголии, и в Бурятии стал спад рождаемости (рис. 13.14).

Рис. 13.14. Динамика рождаемости и смертности в Монголии и Бурятии (Россия),%

Причем в Монголии он был выражен в 2 раза интенсивнее. Наиболее резкое и синхронное снижение общего коэффициента рождаемости происходило и в Монголии, и в Бурятии до 1993 г., после чего последовал кратковременный рост до 1995 г. В последующее десятилетие динамика рождаемости становится разнонаправленной: последовательное снижение в Монголии (с 21,6 до 17,8 %с) сопровождалось ростом в Бурятии с 11 до 14 %с. В последние годы рождаемость растет и в Бурятии, и в Монголии. В результате отмеченной динамики трансграничные различия в уровне рождаемости с 1990 по 2007 г. уменьшились в 3 раза. Если в 1990 г. уровень рождаемости в Монголии был выше на 16,1 %, то в 2007 г. разница составила только 5,6 %.

В отличие от динамики рождаемости динамика смертности была асинхронной. В целом за рассматриваемый период ее уровень в Бурятии возрос на 59 % (с 9,1 до 13,3 %), а в Монголии снизился на четверть (с 8,3 до 6,2 %). Результатом такой динамики стал почти девятикратный рост трансграничных различий. Рост общего коэффициента смертности в Бурятии в 1990–1994 гг. и в 1998–2005 гг. сопровождался спадом этого показателя в Монголии. В последние годы уровень смертности в Бурятии несколько снизился, но все еще остается высоким и превышает аналогичный показатель в Монголии в 2 раза.

Снижение рождаемости обусловило более чем двукратное снижение естественного прироста в Монголии (с 26,1 до 11,3 чел. на 1000 родившихся). В Бурятии превышение уровня смертности над уровнем рождаемости, начавшееся в 1993 г., определило естественную убыль населения, которая продолжалась на протяжении 13 лет. Уменьшение трансграничных различий в естественном приросте с 16,9 до 13 чел. на 1000 чел. населения свидетельствует о наметившейся тенденции сближения моделей воспроизводства населения в Монголии и Бурятии.

Приграничные территории, являясь частью страны (региона), вбирают в себя общие тенденции ее экономического и социального развития, но вместе с тем обладают особенностями в силу своеобразием своего нового положения. Численность населения приграничной территории в пределах Бурятии сократилась с 1990 по 2007 г., т. е. на 43,8 тыс. – чел. (почти на 10 %), в монгольских аймаках, напротив, за этот же период она возросла на 100,2 тыс. чел. (22 %). Приграничные с Монголией районы Бурятии представляют собой периферийную зону в региональной системе, в которой отток населения сопровождается опережающими темпами сокращения численности населения, и уменьшение его доли в населении республики. Однако в характере динамики населения приграничных районов имеются существенные территориальные различия. Так, в трех районах (Джидинском, Закаменском, Кяхтинском) сокращение населения обусловлено миграционным оттоком при сохраняющемся естественном приросте, в Тункинском районе – совокупным влиянием естественной и механической убыли, и лишь Окинский район выделяется приростом населения вследствие как естественного, так и миграционного прироста.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: