Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Название:Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «СО РАН»

- Год:2010

- Город:Новосибирск

- ISBN:978-5-7692-0669-6,978-5-7692-1083-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития краткое содержание

Книга предназначена для географов, биологов, экономистов, экологов, специалистов в области природопользования, государственного управления.

Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

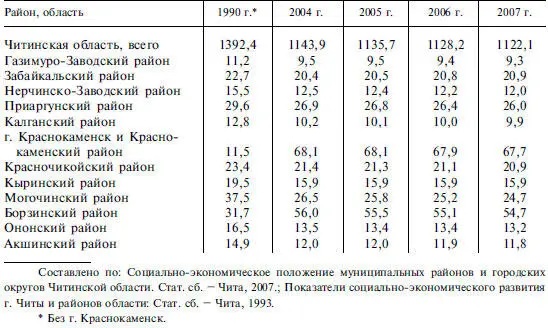

Таблица 14.2 Динамика численности постоянного населения Читинской области на начало года, тыс. чел.

Расселение в пограничных районах отражает характер освоения природно-ресурсного потенциала Читинской области. Этот процесс имеет дифференцированный характер. Отчетливо выраженный признак зонально-ленточного размещения поселений носит расселение, сложившееся в долине р. Аргунь. Места, благоприятные для заселения и сельскохозяйственного освоения, с хорошим потенциалом для развития животноводства и земледелия, издавна были освоены населением пограничных территорий (Приаргунский, Калганский, Шелопугинский, Нерчинско– Заводский районы).

В Приаргунском, Краснокаменском и Забайкальском районах в освоенных сельскохозяйственным производством речных долинах происходило зонально-очаговое освоение минеральных ресурсов. Многие горно-рудные поселения Забайкалья стали важными центрами хозяйственной жизни районов. Вокруг них возникли поселения, дороги, вспомогательные производства. Горно-рудные промышленные предприятия здесь действовали в течение срока, определяемого отработкой месторождений. С исчерпанием этой возможности или из-за финансового банкротства предприятия либо прекратили свое существование, либо произошло значительное сокращение численности работников, как и населения (Хапчеранга, Кадая, Благодатка и др.). Исторически сеть горно-промышленных поселений создавалась в уже освоенных сельским хозяйством районах. Постоянное население сформировалось здесь при благоприятном сочетании природных условий и минеральных ресурсов. Своего рода ограничивающим для заселения фактором являлось приграничное положение. Южная граница заселена слабо, современная численность населения мало изменилась по сравнению с таковой сто лет назад. Исключение составляет Борзинско-Краснокаменский промузел. Ликвидации ряда сел способствовало распространение уровской (Кашина-Бека) болезни. Попавшие в зону ее распространения села были ликвидированы. После 1934 г. переселение проводили в плановом порядке. Всего было расселено 68 сел, население 14 сел было перемещено в долину р. Аргунь. Места сселения отличались хорошими земельными, лесными и сенокосными угодьями. Таким образом, значительная часть территории на севере Нерчинско-Заводского района практически оказалась не заселенной.

Оценка численности и размещения постоянного населения в селах приграничных районов, приводимая по итогам трех последних переписей, показывает снижение численности населения во всех поселениях. Степень потерь населения селами неодинакова. Почти вдвое сократилось число мелких сел, с соответствующей потерей населения. Это коснулось в основном удаленных от районных центров сел, в остальных селах потери населения носят характер внутрирайонных миграций, административно-территориальных преобразований, естественных потерь. Достаточно стабильными выглядят села с численностью населения 100–200 чел. Их число в межпереписной период практически не изменилось, а численность проживающего в них населения увеличилась. За этот же период пограничные поселения потеряли 95 сел и почти 35 тыс. жителей (табл. 14.3).

Таблица 14.3 Группировка сельских населенных пунктов Читинской области по числу жителей, по данным итогов переписей населения

Плотность населения различается по районам: в Газимуро-Заводском районе почти половину территории составляют незаселенные или периодически посещаемые места. Не заселены низовья рек Урюмкана, Газимура. На снижение уровня заселенности оказывает влияние периферийность района. Из 28 сел больше половины – небольшие с людностью до 200 чел., средняя людность не превышает 400 чел. Некоторые из сел не претерпели в этом плане изменений, например с. Батакан в Газимуро-Заводском районе. Почти не изменилось число жителей в селах Луговское, Бура, Курюмдюкан, Газимурский Завод, Павловск, Тайна, Догье. В 3 раза и более сократилась численность населения в селах Курлея, Хайкан, почти в 2 раза – в селах Новоширокинское и Широкая. Увеличилась численность населения в селах Солонцы, Будюмкан, Ямкун, Калдага, Урюпино.

Села с наиболее плодородными землями, хорошими лесными и сенокосными угодьями являются наиболее стабильными. Так, численность населения в с. Красный Чикой растет на протяжении почти 40 лет. Умелое использование хлебородных земель в поймах рек Чикой и Хилок, интенсивное земледелие и овощеводство сделали этот ареал поистине крестьянским [Соловова, 2002].

Стойкая тенденция к поддержанию стабильного существования поселений позволяет говорить об устойчивости состояния системы. Устойчивость является важнейшим признаком структуры, а структура в конечном итоге определяется совокупностью устойчивых соотношений элементов территориальной системы, в том числе и подсистемы населения [Трофимов, 1999]. Калганский, Приаргунский районы наиболее компактны, заселены достаточно равномерно. Имея сельскохозяйственную направленность развития, они сохраняют сложившуюся сеть поселений.

В соответствии с экономической жизнью территории, структурой хозяйства сформировались функциональные типы поселений: сельскохозяйственные, горно-добывающие, транспортные и др. Размеры поселений и качество условий жизни населения определяются характером отрасли, формирующей поселение. Основная часть поселений сформирована сельскохозяйственным освоением, эти поселения характеризуются слабой концентрацией населения и минимальным инфраструктурным обслуживанием. Исторически сложившиеся взаимоотношения между природной средой, хозяйственной деятельностью и расселением в периферийных районах мало изменились; при утрате промышленных функций преобладают дисперсность и локальность пространственных форм освоения.

Расселение в Нерчинско-Заводском, Газимуро-Заводском, Калганском и Красночикойском районах отражает горно-добывающую специфику развития. В современной ситуации горнорудными вновь становятся сельскохозяйственные поселения, вблизи которых находятся месторождения на этапе возобновления геолого-разведочных или горно-добывающих работ. С появлением компаний с целью отработки вновь востребованных месторождений село возвращает себе статус горно-рудного.

Поселений, расположенных по оси ответвлений Транссибирской магистрали, не много. Железнодорожные выходы по трансграничным коридорам позволяют надеяться на усиление торгово-хозяйственных связей с пограничными государствами, особенно с Китаем, соответственно, на улучшения в жизнедеятельности пограничных поселений. Заметно оживились в последние годы села, в которых заработали пограничные переходы. Благодаря пограничному положению такие районы, особенно Забайкальский, приобретают новые для себя функции. Поселок Забайкальск, несмотря на увеличение численности населения в последние годы, не претерпел, однако, такого же бурного развития, как его зарубежный сосед Маньчжурия. В 1989 г. в поселке насчитывалось 7,5 тыс. чел., в 2002 г. – 10 210, в 2006 г. – 10 289 чел. Забайкальск выполняет функции крупного, очень важного транспортного узла, обслуживающего потребности внешнеэкономической деятельности России с Китаем и другими странами Юго-Восточной Азии. В 1998 г. здесь построен крупнейший на востоке России автомобильный пограничный переход. В Забайкальске находится таможня, представительства различных туристических фирм.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: