С. Сулига - Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации.

- Название:Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Галея Принт

- Год:1996

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7559-0020-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Сулига - Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации. краткое содержание

Появление же последних 6 тяжелых крейсеров в составе японского флота не имеет аналогов в практике мирового кораблестроения: построенные в качестве легких (класса “b”) с беспрецедентно мощным вооружением из 15 155-мм орудий, но с заложенной в проекте возможностью перевооружения на 203-мм калибр, они были быстро перестроены в тяжелые, как только японцы отказались от соблюдения всех договоров. В результате к началу войны на Тихом океане количество кораблей этого класса у основных соперников - Японии и США — оказалось равным.

Издание выпущено в формате аналогичном серии "Боевые корабли мира".

Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

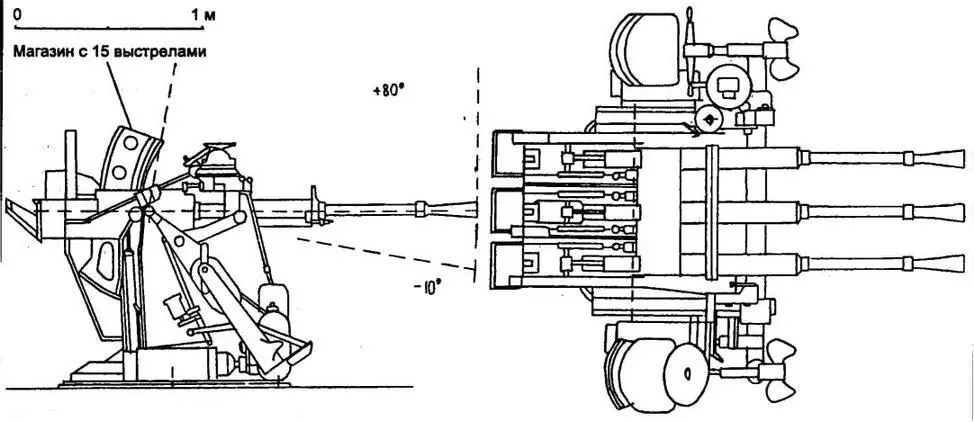

| Принят на вооружение | 6.08.1936 года |

| Характеристики орудия: | - калибр ствола 25 мм, длина ствола 60 калибров |

| - ствол кованый+моноблок с воздушным охлаждением и пламегасителем, механизм Гочкиса на дульных газах | |

| - длина общая/ствола 2,420/1,5 м, вес общ./ствол 115/43 кг, 12 нарезов | |

| - скорость снаряда у дула 900 м/с | |

| - максимальное давление газов в стволе 27 кГ/мм 2 | |

| - живучесть ствола 3000-15000 выстрелов | |

| - скорострельность от 110-120 (норм.) до 200-260 (максим.) выстрелов/мин. | |

| - дальность стрельбы 7500 м по горизонтали и 5250 м по вертикали при максимальном возвышении 80° (эффективная 1500м) | |

| - вес снаряда 243,2-262 г, заряда 102 г, общий вес патрона 680 г | |

| Характеристики установок: | - одиночная на тумбе весом 785 кг (1943 г.); ручное обслуживание; |

| - спаренная весом 1100 кг (1936 г.) с углом возвышения 80° и снижения 10°; ГН и ВН от электромоторов (1 л.с.) по сигналам от директора со скоростью 18% и 12%; | |

| - строенные весом 1800 кг (1941 г.); силовое обслуживание (электромотор мощностью 1 л.с.) | |

| Характеристики боезапаса | Имелось 4 типа снарядов с взрывателями: |

| - бронебойный весом 262 г (без заряда ВВ), белого цвета; | |

| - “коммон” весом 243,2 г (заряд 13,2 г тетрила), коричневого цвета; | |

| - зажигательный весом 250,7 г (11,3 г ВВ типа 2), оранжевого цвета; | |

| - трассирующий весом 252 г (11 г ВВ типа 2). | |

| Боепитание: в магазинах по 15 патронов; каждый 4-й или 5-й снаряд в фугасной или зажигательной обойме был трассирующим | |

| Управление стрельбой | директор типа 95 на каждые 2 установки |

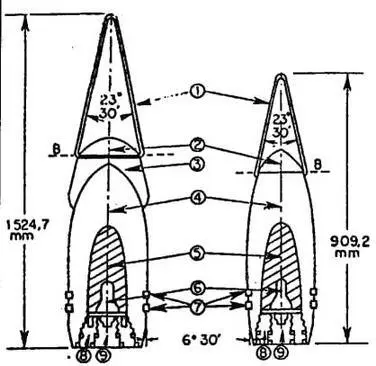

СТРОЕННАЯ УСТАНОВКА 25-ММ АВТОМАТОВ, ПРИНЯТАЯ НА ВООРУЖЕНИЕ В КОНЦЕ 1941 ГОДА

(вид сбоку и вид сверху)

Прислуга 9 человек: вертикальный и горизонтальный наводчики, установщик прицела и по 2 заряжающих на ствол

1.4. Боеприпасы японские снаряды

До середины 20-х годов японцы использовали 40-см и 36-см колпачковые бронебойные (ББ) снаряды типа 3 года (1914 г.), разработанные на верфи флота в Куре на основе английских 356-мм снарядов, импортируемых для законченного постройкой в 1913 г. линейного крейсера “Конго”. Чтобы использовать опыт мировой войны, в 1924 г. у фирмы Хэдфилдс Лтд (Шеффилд) закупили ББ снаряды, на основе которых арсенал в Куре разработал новые - калибром 40-см, 36-см и 20-см. Их приняли на вооружение 15.06.1925 г. как “бронебойный снаряд №5”.

В июне 1924 г. колпачковый ББ 40-см снаряд, выпущенный сдистанции 20 км по корпусу недостроенного линкора “Тоса”, стоявшего на якоре в бухте Хиросима, упал в воду в 25 м от борта под углом 17° и, пройдя под водой, пробил ПТП толщиной 76 мм около МО. В результате этого попадания в корпус попало 3000 т воды. 7.09.1924 г. старый линкор “Аки” был потоплен в Токийской бухте после 22 попаданий (22% от выпущенных) 40-см ББ снарядов, не имевших взрывателей и начинки, выпущенных “Нагато” и “Муцу” с дистанции 18 км. Один снаряд попал под ВЛ в МО и в результате большого затопления корабль-мишень затонул. Эти результаты привели к разработке капитаном 2 ранга Гичо Кавазе так называемого “ныряющего ББ снаряда”, спроектированного так, чтобы он не менял своей траектории под водой и при недолете попадал противнику ниже ВЛ, возможно под главный пояс. Испытания такого снаряда начались в 1925 г., а 17.11.1928 г. его приняли на вооружение для 40-см, 36-см и 20-см орудий под названием “бронебойный снаряд №6”, а с 6.04.1931 г. - “бронебойный снаряд типа 88” (1928 г.). Было подсчитано, что взрыватель такого снаряда должен иметь замедление 0,4 с, необходимое для того, чтобы после удара о воду снаряд мог достичь цели, не взорвавшись. Такой взрыватель под маркой “тип 13 №4” появился в начале 1932 г. (см. - Японские снарядные взрыватели). Джиго Кавазе разработал еще улучшенный ныряющий снаряд для 40- см, 36-см и 20-см орудий, который приняли на вооружение 6.04.1931 г. как “бронебойный снаряд типа 91”.

ЯПОНСКИЕ ЬНОНЬЬОИНЫЬ СНАРЯДЫ ТИПА 91 36-см (слева) и 20-см №2 (справа)

1 - аэродинамический колпачок; 2 - головная часть; 3 - бронебойный колпачок; 4 - тело снаряда; 5 - ВВ типа 91 (тринитроанизол); 6 - донный взрыватель типа 14 №4; 7 - медные пояски; 8 - дно; 9 - пробка взрывателя. В - линия отлома при падении в воду

Только снаряды крупных калибров (36-см, 40-см и 46-см) имели настоящий бронебойный колпачок, к которому крепился аэродинамический, а на снарядах среднего калибра (20-см и 15,5-см) аэродинамический колпачок крепился непосредственно к головной части.

Среди японских снарядов “общего назначения” (“коммон” или полубронебойных) наиболее интересен был “осколочный” или “зажигательная шрапнель”, который разрабатывался для действия в том числе и по воздушным целям. В отличие от прочих “коммонов”, имевших бордово-коричневую окраску, он красился в красный цвет. Законченный разработкой в 1938 г., он (длина 860 мм, вес 125,85 кг) заполнялся стальными трубочками диаметром 25 и длиной 70 мм с зажигательной смесью внутри (металл Электрон, главным образом магний, 45%, нитрат бария 40%, резина 14,3%). Трубочки действовали как шрапнель, когда снаряд взрывался под действием дистанционного взрывателя типа 91, а затем, воспламеняясь через 0,5 с, как зажигательные, давая пламя высокой температуры (3000°С) на длину до 5 м и длительностью 5 с. Максимальная высота точки начала горения снаряда (А - см. рис.) в 10 км достигалась при установке взрывателя на 55 с и угле возвышения орудия в 45°. В точке В (примерно в 200 м от точки А) он разрывался, давая около 225 осколков, которые, двигаясь вперед с углом рассеивания 13°, загорались и образовывали конус поражения с диаметром основания около 100 м и высотой около 1 км, если считать вершиной точку А. Эти снаряды японцы считали эффективными против самолетов, особенно при разрыве над целью, когда трубочки падали на неё сверху. Хотя из-за необходимости вносить поправку на угол возвышения это усложняло управление стрельбой при использовании снарядов различных типов. Обозначались эти снаряды как “коммон типа 3” и сначала имелись для больших калибров (46-см, 40-см, 36-см и 20-см орудия №2), но затем их разработали и для 12,7-см/50 и 12,7-см/40 зенитных орудий, уменьшив размеры зажигательных трубочек (66 трубочек, угол рассеивания 10°, диаметр конуса 54 м). Эти снаряды состояли на вооружение к началу войны на Тихом океане или появились сразу после её начала. Американцы же считали их “больше эффектными, чем эффективными”. На том же принципе, но с несколько другими наполнителями трубочек, были разработаны и другие снаряды: “коммон типа 4" для 20-см гаубиц и 12,7-см/ 50 орудий (на 100% наполнены фосфором), “зажигательный снаряд” (30% нитрата бария, 25% окиси железа, 20% алюминия, 10% металла Электрон, 14,3% резины) для 20-см гаубиц, 14- см/50 и 12-см/45 орудий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: