Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку

- Название:Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-113519-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку краткое содержание

Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Иными словами, в контексте натурального строя эта карта представляет собой фрагмент бесконечной плоскости. По этой причине мы видим новые символы, такие как Eбб and FX: дубль-бемоль и дубль-диез. На фортепиано ми дубль-бемоль стоит на два полутона ниже ми, то есть на ре. Но в натуральном строе это не совсем ре, показатель отличается на фактор синтоническая комма 1.0125 (см. стр. 59). Далее идут тройные и четверные бемоли и диезы и так далее, каждый из которых обозначает отдельную ноту. Равномерная темперация закрывает эту бесконечную вселенную таким образом, чтобы каждый край неизбежно загибался и встречался с противоположным краем.

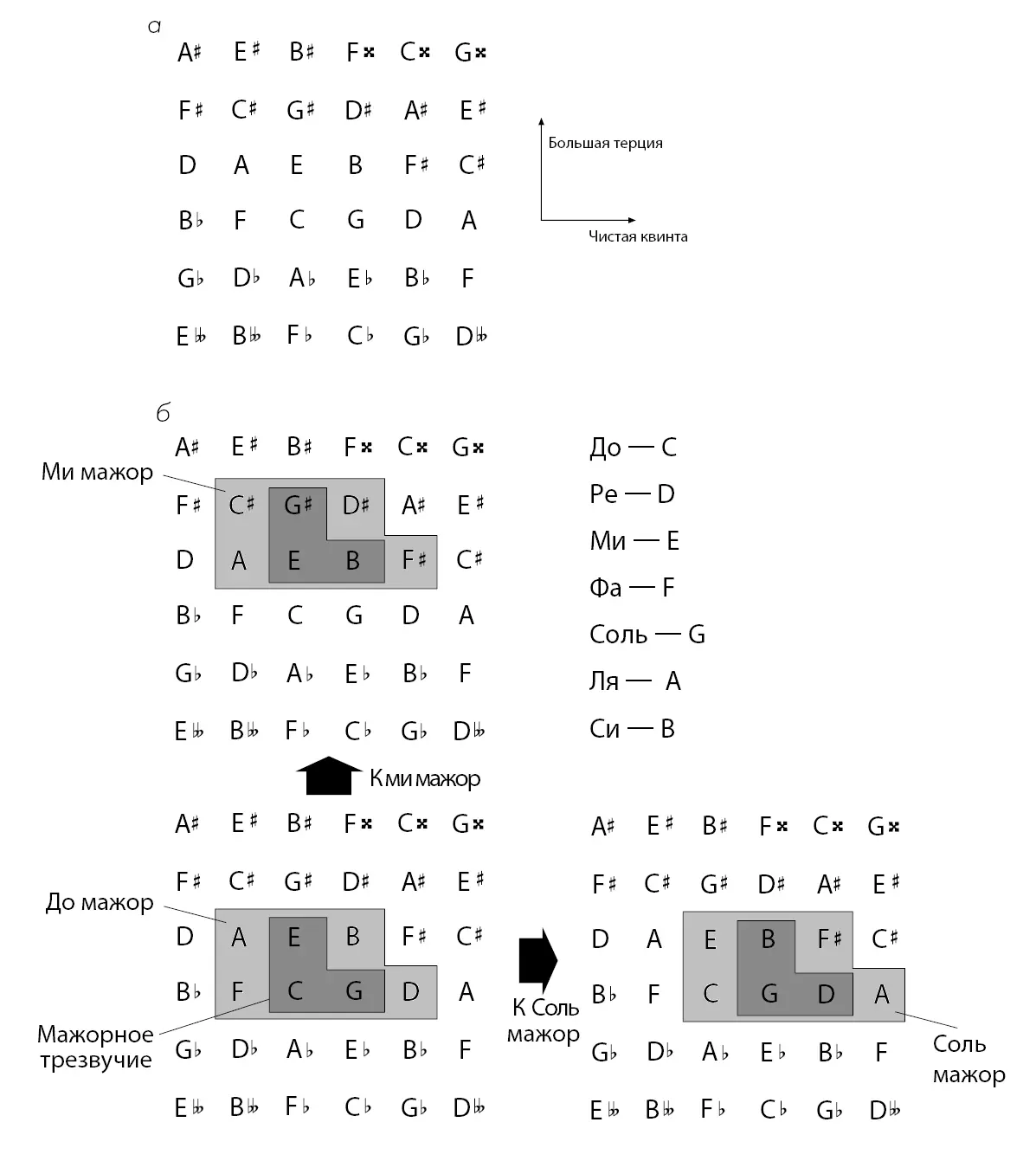

Рис. 3.31 (а) репрезентация звоковысотного пространства Леонарда Эйлера, где высота звука меняется на чистую квинту слева направо и на большую терцию снизу вверх. Знак х обозначает дубль-диез. (б) Кристофер Лонге-Хиггинс отметил, что мажорные трезвучия и гаммы образуют L-образные кластеры.

Картой Эйлера в девятнадцатом веке пользовался Герман фон Гельмгольц, а в 60-х и 70-х годах двадцатого века ее свойства изучал британский математик Кристофер Лонге-Хиггинс. Он отметил, что карта заключает в себе отношения нот как мажорной гаммы, так и мажорного трезвучия. Каждое трезвучие образует на карте небольшой L-образный кластер (Рис. 3.31б). Также карта группирует все ноты гаммы вместе в окошке, напоминающем широкую букву L. Модуляция тональности совпадает с движением этого окошка: так сдвиг на одно деление вправо сдвигает тональность на чистую квинту (от до к соль, например), а сдвиг на одно деление назад модулирует на чистую кварту (от до к фа); в то же время сдвиг на одно деление вверх модулирует на большую терцию (от до к ми). Лонге-Хиггинс заметил, что в пределах каждой «звукорядной коробки» тоника обладает самым коротким средним расстоянием от всех остальных нот. Он предположил, что этим можно объяснить концентрацию восприятия именно на ней.

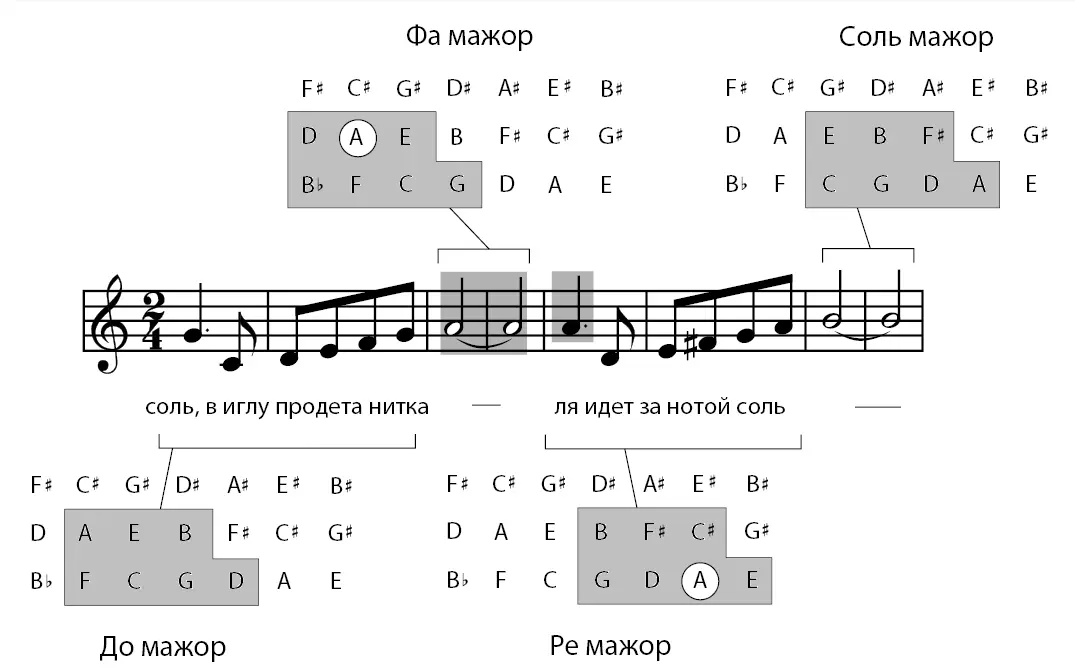

Вы можете увидеть, что каждая нота появляется на карте больше одного раза. Это обстоятельство отражает тот факт, что каждая нота может обладать более чем одной музыкальной функцией. Нота ля на северо-восток от до попадает в кластер тональности фа; когда она звучит в мелодии до мажор, то может сочетаться с аккордом фа, как это происходит на на слове «little» в песенке «Twinkle Twinkle Little Star». Но ля на три шага правее до обладает другими свойствами: ее можно получить при модуляции тональности в соль или ре (где ля является частью мажорного трезвучия). Это различие слышно в песенке «До Ре Ми», где два разных ля сопоставляются напрямую (Рис. 3.32). Эти два ля на самом деле являются разными нотами, хотя на фортепиано они соотносятся с одной и той же клавишей, но в «До Ре Ми», я уверяю, вы услышите разницу. По словам Лонге-Хиггинса, они являются музыкальными омонимами, подобно словам, которые одинаково пишутся, но имеют разное значение (например, в английском языке «bear» означает «медведь» и «носить»; а «bank» – «банк» и «берег»). Обратите внимание, что в натуральном строе эти омонимы буквально являются разными нотами из-за двух разных шагов в один тон (стр. 59). Ре к северо-западу от до, например, можно получить через интервал «короткая» большая секунда с соотношением 10/9, а нота на два шага на восток получается через «долгую» большую секунду 9/8.

Здесь мы уже начинаем торопить события и постепенно вторгаемся в пространство гармонии. Давайте пока остановимся на том, что все репрезентации звуковысотного пространства помогают приблизительно понять причину, по которой музыка на самом деле уводит нас в путешествие. Идя по этому пути, мы, перескакивая с ноты на ноту, узнаем о существовании сонма других нот, которые связаны друг с другом в большей или меньшей степени. Когда мы ощущаем себя каким-то образом помещенными в музыкальное пространство в окружении нот и аккордов, которые мы чувствуем, но не слышим, не имея четкого представления о том, с чем мы столкнемся в следующий момент, – в это мгновение музыка, двигаясь вперед, может взволновать наши чувства и душу. Даже если вы никогда не видели карт музыкальных путешествий, в следующей главе мы разберемся, каким образом они работают.

Рис. 3.32 Звук одинаковой высоты может выполнять разные функции в мелодии. Здесь две выделенные ля в песенке «До Ре Ми» стоят в разных позициях в репрезентации Эйлера.

4

Анданте

Что такое напев?

Подчиняются ли мелодии правилам и если да, то каким?

В одной из серий музыкального проекта ВВС «Face the Music» участникам экспертной группы дали задание угадать музыкальное произведение после прослушивания очень короткого фрагмента. Актриса и певица Джойс Гринфел смогла дать правильный ответ, услышав всего одну ноту на фортепиано. Ситуация, конечно, абсурдная, и потом было очень забавно увидеть, что актриса Морин Липман повторила этот подвиг в своем выступлении в память о Гринфел. Ситуация показалась забавной по крайне сложной причине, которую восторженная аудитория едва ли смогла бы доходчиво объяснить. Долгая и звучная нота, которая открывает произведение Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна», – это ре-бемоль. Если вы знаете мелодию, то вы не станете думать: «Да бросьте, так может начинаться любая песня», а напротив, скажете: «Точно, она права», – в то же время зная, что особого смысла полагаться на это нет. Разумеется, ни одна мелодия не может выдать себя с первой ноты! И тем не менее, выступление Гринфел не было бы таким смешным, если бы ре-бемоль не оказалась первой нотой детской песенки «Baa Baa Black Sheep».

Но самое удивительное в этом эпизоде то, что он раскрывает позорную тайну, о которой мы даже не подозревали. Как только мы слышим первую ноту какого-нибудь напева, наш разум тут же берется за дело. Он выполняет вычисления, делает предположения и предварительные выводы. Как дальше поведет себя музыка? Мы ее узнали? Что мы услышим в следующий момент? В этой главе вы узнаете, почему всего одной ноты на самом деле достаточно, чтобы дать более или менее реальные ответы на эти вопросы, и почему способность предчувствовать является ключевым фактором умения составлять последовательность нот в мелодию, то есть писать музыку.

Что такое мелодия? Не случится ничего дурного, если я просто скажу, что мелодия произведения – это его напев. Если мы примем это определение, то, с одной стороны, не появится дополнительная коннотация определения напева как чего-то тривиального и лишенного интеллектуальной обоснованности, а с другой стороны, не вся музыка обладает или должна обладать «напевом» в том смысле, как ею обладает песня «Singin’ in the Rain». Некоторые напевы тяжело подхватить, одни бывают менее запоминающимися, чем другие, а у третьих вообще нет одной четкого напева, который дает базовый мелодический материал. Возьмем фуги Баха: в них мелодия не сплетена в одну-единственную нить, которая тянется через все произведение. Мелодия появляется короткими, перекрывающими друг друга фрагментами, которые сами по себе могут быть совершенно непримечательными. И не совсем понятно, есть ли в них отчетливый напев, как в «Нептуне» Густава Холста из сюиты «Планеты» (хотя нельзя сказать то же самое о его другом произведении – «Юпитер») или в любом произведении Стивена Райха. Поэтому, и я говорю это не из музыкального снобизма, термин «мелодия» гораздо практичнее, чем термин «напев».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: