Владимир Ражников - Диалоги о музыкальной педагогике

- Название:Диалоги о музыкальной педагогике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Музыка

- Год:1989

- Город:М

- ISBN:5-7140-0307-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Ражников - Диалоги о музыкальной педагогике краткое содержание

Диалоги о музыкальной педагогике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наиболее интересным для нас сейчас является мотив отношения к ученику. Попросту говоря, во время эксперимента в класс входил один из учеников музицирующего педагога, и последнего просили исполнить Менуэт специально для этого ученика. Причем экспериментатор говорил педагогу, что вам, мол, хорошо известно, что каждый ваш ученик обладает как исполнительскими, так и личностными особенностями, и вы, исполняя Менуэт для него, учтите этот факт.

Таким образом педагог играл по очереди для нескольких своих учеников. И на магнитофон было записано несколько вариантов исполнения одного и того же Менуэта каждым участником эксперимента.

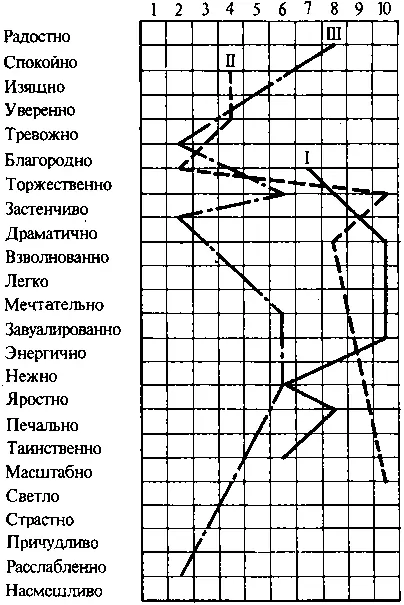

Потом эти записи слушали и музыканты-педагоги и эксперты (компетентное жюри). Их задача - выявить обобщенный характер того или иного варианта исполнения. Для этой цели и педагогу, который ранее участвовал в эксперименте как музыкант-исполнитель, и экспертам давался набор признаков характера звучания (те обозначения, которые обычно авторы ставят в начале произведения и крупных структурных фрагментов, типа: тревожно, скорбно, радостно, нежно, экстатично, полетно и т. п.). Сначала педагога, потом и экспертов просили отметить, какие именно эстетические эмоции (признаки характера звучания) и в какой степени присутствуют в предлагаемой записи.

Обработка результатов заключалась в сравнении различных вариантов исполнения, данных каждым из педагогов: отличаются ли эти варианты друг от друга; если отличаются, то насколько существенны эти различия.

В.: И все-таки не совсем ясно, что именно сравнивалось: насколько сильнее эстетическое впечатление или чем отличаются образы одного варианта от другого...

О.: Как эксперт вы выбирали из списка признаков характера звучания на специальном бланке те определенные настроения, которые вы слышите в демонстрируемом в магнитозаписи варианте исполнения Менуэта Моцарта. Вы не знаете, кто именно играет. Ваша задача - ”выслушать” в этом исполнении все эстетические эмоции (настроения), которые там есть. А вторая операция: еще и отметить степень выраженности каждого из этих настроений по десятибалльной системе. Получаются примерно такие профили Менуэта B-dur Моцарта (см. схему на следующей странице).

Так выглядел бланк для ”характеризации”, и, слушая запись, нужно было сделать две операции: первую - отметить, какие именно настроения вы слышите в данном исполнении, и вторую - отметить по десятибалльной системе, как сильно каждое из выбранных настроений выражено. В самой операции ”характеризации” нет оценочного момента, то есть, что вы делаете — это не хорошо и не плохо. Задача здесь другая — определить состав и структуру эмоционального образа. Попросту: сколько настроений входит в него и как они связаны между собою по степени выраженности. Для исследования же было важно выяснить, отличались ли варианты исполнения одной и той же пьесы (менуэта) друг от друга именно в качественном отношении; значимо ли были отличны образы этих исполнений? Так, например, два первых исполнения у каждого музыканта-педагога не отличались друг от друга, потому что инструкция не задевала никаких личных интересов. ”Сыграйте менуэт. Сыграйте еще раз". А потом, как уже было сказано, были предложены существенные причины для нового отношения к исполнению...

Результаты в интересующем нас аспекте были следующие. Все музыканты-педагоги, участвующие в эксперименте, разделились на две группы. В первую вошли те музыканты, для которых преобладающим оказался мотив собственно музыкально-исполнительский.

(Таким мотивом для исполнителя могло стать предложение экспериментатора сделать хороший вариант записи для показа его музыканту с мировым именем, который, не зная, кто именно исполняет, выскажется о художественной стороне варианта.) Иначе говоря, личностная установка исполнителей ”работает”, в концепции собственного индивидуального проявления в музыке. Для этих музыкантов самое важное — найти и выявить авторский замысел, через него определить смысл и по-своему сыграть произведение. Для таких музыкантов оказались особенно значимыми мотивы, связанные с поиском собственного отношения к деятельности, и каждая подсказка в этом направлении попадала на жаждущую почву. Что касается вариантов исполнения, которые были мотивированы присутствием учеников этих педагогов, то в качественном отношении они не отличались друг от друга. И эта группа была самой многочисленной.

Вторая группа замечательна тем, что для вошедших в нее музыкантов наиболее значимыми оказались педагогические мотивы.

В.: Как это выяснилось?

О.: В процедуре эксперимента был такой этап. После того как музыканты сыграли все необходимые варианты менуэта и все это было записано на магнитофон, им были предъявлены те же наборы признаков характера звучания, о которых мы говорили выше. Затем им предложили подробно охарактеризовать своих учеников, для которых они исполняли произведение. Причем, говоря о них, следовало отмечать их существенные личностные характерологические черты, пользуясь указанными признаками или теми, которые они сами привлекут для описания; предлагалось не отделываться общими оценочными замечаниями типа ”хороший”, послушный и т. п.

В этой группе музыкантов результаты были следующие. Все варианты исполнения для учеников были очень различны в качественном отношении. Причем они отличались не только от фоновых вариантов (то есть от исполненных без специальной мотивации), но и один от другого подобно тому, как отличались один от другого сами ученики. И что самое интересное -для варианта исполнения ”с учеником” в большей степени были характерны те качественные черты, которые педагоги называли как наиболее характерные для тех учеников, которым они играли менуэт.

В.: Значит ли это, что педагог по-доброму и с интересом настроен к ученику и не сочтет ”за труд и унижение” специально для него сыграть? Тем более в необязательной в педагогическом отношении ситуации...

О.: Это значит, что музыкант-педагог обладает способностью перевоплощаться в своего ученика, смотреть на музыку его глазами. Для таких участников эксперимента наиболее важным было не проявление собственной индивидуальности в присутствии ученика, не заботы о своем стиле, своем понимании произведения. Менее существенными для таких музыкантов были также собственно концертные исполнительские задачи, потому они и не откликнулись на те предложения, которые давали им повод для создания индивидуально окрашенной концепции исполнения. Говоря иначе, прочитывание, постижение произведения, проникновение в мир автора, нахождение событий, ”героев”, настроений — все это было значимым не в связи с собственными исполнительскими интересами, а в связи с интересами своего ученика, присутствующего при исполнении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: